Храм как зеркало мысли

Храм как зеркало мысли

Итак, простая русская изба, несмотря на скромные размеры, успешно демонстрирует космогонические представления своих обитателей. Можно сказать, что задом она обращена, может, и к лесу, но фасадом – в макрокосм, то есть во Вселенную. И это лишь один, еще близкий к земле, «этаж» в здании архитектурных смыслов. А нам пора на новый уровень, к новым «сюжетам», туда, где зодчество обращается к иной Вселенной, – в микрокосм и безбрежные глубины человеческого сознания.

Известно, что, когда речь идет о внутреннем мире отдельного человека или конкретной группы лиц, с проблемой лучше справляются психологи и социологи. Однако если встает вопрос о целых народах, самыми компетентными в теме коллективного сознания, как и коллективного бессознательного, оказываются ученые, занимающиеся проблемами культуры, в частности – искусствоведы. Собственно, большую часть XX века в искусствознании доминировал метод исследования, призванный решать именно эти задачи (разумеется, за исключением Советского Союза, где считалось аксиомой, что мозги человечества всегда заняты только одним – классовой борьбой).

Вообще, на данный момент искусствознание выработало четыре основных метода. (Так, по крайней мере, нас учили на отделении истории искусств истфака МГУ. Другие научные школы, наверное, добавили бы что-нибудь свое, например структурализм. Однако сейчас нам вполне достаточно этой схемы.) Пожалуй, стоит ознакомиться с ними, если мы хотим разобраться не только в том, как выглядит архитектура, но и о чем она говорит.

Первый метод, самый древний и в принципе не устаревающий, – это знаточество. Без него невозможна работа музейного сотрудника, особенно хранителя коллекции. Без него трудно представить работу успешного антиквара. И без него же, по большому счету, бессмысленно занятие коллекционированием предметов искусства. Метод требует знания множества исторических фактов, в том числе биографий художников и даже их моделей. Но главное – особого глаза, «насмотренности», умения «видеть вещи». Не секрет, что выдающийся искусствовед, автор замечательных монографий, иногда хуже распознает подделку, чем опытный коллекционер, не имеющий специального образования. Из этого, конечно, нельзя делать вывод, что искусствоведческое образование бесполезно и без него люди вообще лучше разбираются в искусстве. Просто теоретик-исследователь и коллекционер-антиквар ставят перед собой разные цели. К тому же историки искусства «широкого профиля» вообще редко встречаются с подделкой, имея дело в основном с хрестоматийными вещами, а уж архитектуроведы до недавнего времени и в страшном сне не могли представить, что им придется проводить экспертизы на подлинность здания. Хотя, увы, будущим историкам московской архитектуры это, очевидно, предстоит.

Следующим научным методом истории искусств стала иконография. Эта искусствоведческая дисциплина занимается изучением и распознаванием сюжетов, а также правилами расположения фигур и предметов в композиции. Это особенно важно при исследовании религиозного искусства или произведений на мифологические темы. Определяя, например, различия между иконами Казанской и Владимирской Божией Матери, вы занимаетесь именно иконографией.

Если нож, позволяющий нам узнать св. Варфоломея, на самом деле не нож, а штопор, значит, перед нами не св. Варфоломей.

Э. Панофский. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-Классика, 2009. С. 32.

Третий метод – формальный анализ, которому мы уделили достаточно внимания в предыдущей главе, рассказывая о Генрихе Вёльфлине.

Наконец, в первой половине XX века постепенно сформировался еще один подход к изучению истории искусства, названный иконологическим. Попробуем вкратце объяснить, чем призвана заниматься эта научная дисциплина, потому что именно она поможет нам увидеть многие скрытые смыслы в истории архитектуры. Однако начнем мы с жи вописи. Представим себе какую-то картину; например, по традиции, сложившейся среди тех, кто пытается рассказать о сути иконологии, – «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Для австралийского бушмена, также традиционно приглашаемого в этот мысленный эксперимент, это просто изображение коллективного принятия пищи. Для людей из «цивилизованного мира», знакомых с христианской культурой, это изображение драматического события, известного нам из Евангелия, – последней трапезы Христа и его учеников, во время которой произошло предсказание предательства. Однако можно заглянуть и глубже, так сказать, «сквозь окно картины», чтобы, привлекая другие источники (картины с родственными сюжетами, философские труды, литературные тексты, бухгалтерские книги и дневники путешественников), уловить и выявить общие и важнейшие направления развития человеческой мысли и сам процесс коллективного мышления. На языке иконологов, опирающихся на созданную в 1920-х гг. «Философию символических форм» Эрнста Кассирера (1874–1945), это звучит как «внутреннее значение, или содержание произведения, составляющее область символических значений».

Очевидно, что иконология как метод лучше работает там, где есть «картинки», что прямо следует из ее названия. Однако она может быть использована и в интерпретации архитектурного образа. Самую известную попытку такого рода сделал Эрвин Панофский (1892–1968), знаменитый исследователь, благодаря которому иконология и получила огромную популярность. Долгое время этот ученый преподавал в университете Гамбурга, пока в 1933 г., после прихода нацистов к власти, не получил от альма-матер в одной и той же телеграмме и поздравление с именинами, и извещение об увольнении. К счастью для еврея Панофского и для всей науки об искусстве, он успел вывезти семью и эмигрировать. Особенно выиграла Америка, заполучив среди прочих и этого выдающегося ученого, создавшего на территории США очередную сильную научную школу. В этом смысле Гитлер и его «сверхчеловеки» оказали неоценимую помощь англосаксонским странам, вытеснив туда целую армию замечательных университетских профессоров, носителей многовековых интеллектуальных традиций, не имевших к тому же, в силу специфики образования, высокого языкового барьера. Особенно интересно, что Панофский оказался в знаменитом принстонском Институте перспективных исследований (Institute of Advanced Study), где работал рядом с Эйнштейном. В этом есть что-то символическое. Во-первых, работы Панофского значат для истории искусств, пожалуй, не меньше, чем труды автора теории относительности для физики. Во-вторых, можно найти и другие параллели. Искусствоведы, как и физики, до сих пор не смогли создать свою «теорию всего». Более того, как в физике теория относительности и квантовая механика трудно находят точки соприкосновения, так и в науке об искусстве пока не удается преодолеть одно существенное противоречие: и иконография, и иконология безразличны к качеству художественного произведения. В принципе, исследователям-иконологам все равно, имеют ли они дело с шедевром или с рядовой ремесленной поделкой. Общие мотивы, подлежащие изучению, могут быть и там, и там, и они равноценны в цепочке, подтверждающей научную концепцию. В свою очередь, методы формального анализа, исследования композиционных особенностей и пропорционирования способны существенно помочь в понимании механизма появления выдающихся произведений. Однако тогда «за кадром» остается смысловое наполнение.

Рассматривая, таким образом, чистые формы, мотивы, образы, сюжеты и аллегории как проявления лежащих в их основе принципов, мы трактуем все эти элементы как то, что Эрнст Кассирер назвал «символическими» значениями. Если мы ограничиваемся утверждением, что знаменитая фреска Леонардо да Винчи изображает группу из тринадцати человек, сидящих за обеденным столом, и что эта группа представляет Тайную вечерю, мы рассматриваем произведение искусства как таковое и трактуем его композиционные и иконографические особенности как его собственные свойства и признаки. Но если мы пытаемся осмыслить ее как документ, относящийся к личности Леонардо, или к культуре итальянского Высокого Возрождения, или к определенному религиозному мировоззрению, мы рассматриваем произведение искусства как проявление чего-то еще, что выражается в бесконечном разнообразии других проявлений, и трактуем композиционные и иконографические особенности произведения как более подробное свидетельство этого «чего-то еще». Выявление и интерпретация этих «символических» значений (которые обычно не осознаются самим художником и могут даже явно отличаться от того, что он сознательно стремился выразить) составляют предмет иконографии в широком смысле (то есть иконологии. – С. К.).

Э. Панофский. Этюды по иконологии… С. 33.

Впрочем, чтобы применить иконологический метод к истории архитектуры, Панофский выбрал эпоху, когда в зодчестве практически не было «проходных вещей» и все, что строилось, становилось шедевром. Он обратился к готическим соборам, чтобы сравнить их с философскими трудами того же хронологического периода, то есть со схоластикой, и выявить на данном материале общие, характерные именно для этого времени, принципы мышления и ментальные структуры, или, проще говоря, найти общее в «устройстве мозгов».

Что такое готический собор, знают, в общем-то, все. Если не по книгам и путешествиям, то хотя бы по известным постановкам про собор Парижской Богоматери. Про схоластику тоже все, наверное, слышали, и вряд ли что-то положительное. Обычно ее путают с демагогией и бесплодным переливанием из пустого в порожнее. Это несправедливо. Схоластика вообще не была философским учением, пытающимся объяснить устройство мира. Скорее, это технология корректного философского мышления, в меру занудная, как все, что стремится к идеальному порядку.

Чтобы понять, как и почему появилась схоластика, стоит обратиться к нашему времени. Думающему человеку нетрудно заметить, что мы как общество все меньше и меньше ценим логику. Стали вполне допустимы алогичные и даже абсурдные заявления и высказывания. Разумеется, это наиболее заметно в публичной жизни и политике. Кто мыслит проще, тот искренне не улавливает логических противоречий; другие же все понимают, но не считают абсурдность зазорной. Налицо тенденция отказа от достижений Аристотеля, заложившего основы логики как строго научного способа мышления, и множества его последователей.

Иное дело те века, которые и сейчас еще высокомерно именуются «темными». К концу первого – началу второго тысячелетия нашей эры Аристотель, спасибо арабским ученым, разыскавшим и сохранившим его тексты, приобрел широкую популярность среди просвещенных людей, а игнорировать логику, которой выдающийся уроженец Стагира посвятил многие из своих трудов, становилось все более и более постыдным, по крайней мере в тех кругах, которые мы сейчас назвали бы интеллигенцией. А круги эти к моменту зарождения готики были не так уж узки. Прежде всего, образованным должен быть священник. Однако появились и другие профессии, требовавшие умения мыслить. Это, разумеется, медики, изучившие Авиценну и посетившие множество университетов в поисках тех из них, где разрешались лекции по анатомии со вскрытием трупов. Но также и адвокаты, поэты, ювелиры, книгоиздатели. Архитектор тоже становится респектабельным профессионалом, носителем знания и творцом проекта, а не просто подрядчиком и «главным прорабом». «Doctor Lathomorum» («Доктор каменотесов») было выбито на надгробии одного из достойных представителей данной профессии.

Рис. 4.3. Надгробная плита над захоронением архитектора Гуго Лебержье. После 1267 г.[114]

Кроме того, любой уважающий себя город обзаводился университетом, а с ним и сотнями студентов, получавших знания и, в качестве профессиональной подготовки, упражнявшихся прежде всего в той же логике как философской дисциплине. Парламенты были не везде, но в университетах любая тема могла стать предметом для дискуссий. Участие в публичном диспуте для университетского профессора (тоже профессионала) и его «команды» бакалавров было тем же, что и турнир для рыцарей. Ученые и теологи вызывали друг друга на интеллектуальные «дуэли», где должны были публично, в присутствии множества компетентных «болельщиков», отстаивать свою точку зрения. Мнения авторитетов, как научных, так и церковных, разумеется, считались догмой, но одновременно использовались и как исходные пункты для дальнейших логических построений. Понятно, что в этих условиях человеку нельзя было высказать что-либо, противоречащее логике, без риска потерять авторитет. Так появились схоласты (от лат. schola – школа) – ученые, стремившиеся подчинить свои рассуждения строжайшим логическим правилам.

Не факт, что создатели готических сооружений читали в подлиннике Жильбера де ла Порэ или Фому Аквинского. Но у них имелось бесчисленное множество других возможностей ознакомиться с идеями схоластов… Они учились в школах, они слушали проповеди, они могли посещать всякого рода публичные диспуты (disputations de quolibet), которые, поскольку на них, как и положено, обсуждались все вообразимые злободневные темы, превращались в события светской жизни, мало чем отличающиеся от современных опер, концертов или публичных лекций…

Э. Панофский. Готическая архитектура и схоластика // Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. М.: Азбука-Классика, 2004. С. 229.

Понятно, что и авторы теологических трактатов, и строители храмов служили одной общей цели – укреплению веры в Бога, которая всегда нуждается в поддержке, ведь сомнения в существовании Творца, в его превосходстве над силами зла и в правоте той или иной конфессии посещают даже святых. Помощь борьбе с неверием может прийти с двух сторон, извечно соперничающих между собой, – от разума или от чувств. Одна из важнейших способностей всякого религиозного искусства – показывать нам, какой путь укрепления веры преобладает среди тех, кому адресовано данное произведение. Там, где доминирует мистицизм, разум оказывается лишним и считается, что приближаться к Богу следует, непосредственно отдавшись полноте чувств, в восторге религиозных переживаний. Там же, где все еще верят в силу ума, религиозность пытаются поддержать безупречностью логических построений.

Именно эта задача – поддержка веры разумом – сделала похожими методы работы схоластов и средневековых строителей. Однако что конкретно может быть общего между сочинением, сохраняемым на пергаменте, и собором, воплощенным в камне? С точки зрения Панофского, здесь нужно рассматривать три главных пункта – общую цель, общий метод и общий способ неконфликтного разрешения противоречий.

Что касается цели, то всегда существовал соблазн использовать разум по максимуму и прямо, путем четких логических построений, доказать, что Бог существует и всякое иное предположение очевидно ошибочно. Яркой попыткой такого рода (позже, увы, признанной неудачной) был знаменитый схоластический трактат Фомы Аквинского «Сумма теологии». Однако большинство ученых ставило перед собой более скромную задачу – разобраться в том, как разум соотносится с верой и что, собственно, вера собой представляет. На языке схоластических трактатов это называется манифестация (от лат. manifestatio), то есть обнаружение, проявление или разъяснение самого феномена веры.

Теперь вернемся к архитектуре. Это же стремление к «проявлению» веры можно найти в подсознательных интенциях (правильнее бы сказать – в «умостроениях») архитекторов готических соборов. Если рассматривать храм как метафорический образ духовного мира человека, то, конечно, вера окажется в самом «сердце» – в интерьере. Бросив для сравнения взгляд на сооружения предыдущей эпохи – на храмы романского стиля, мы увидим, что их внутреннее устройство никак или почти никак не отражено на внешних стенах. Так, очевидно, и вера была скрыта от разума в те суровые времена. Иное дело готика. Структура интерьера манифестируется, то есть проявляется на фасадах. Пожалуй, это можно сравнить с фотографическим процессом. Наверное, многие еще помнят, как это происходило в доцифровую эпоху. В темной комнате, при свете красного фонаря, экспонированный лист фотобумаги опускался в кювету, чтобы на нем медленно проступили очертания будущего изображения. Так и на стенах готического собора «проступают» внутренние членения: ярусы, травеи (секции под крестовыми сводами, из которых составляются нефы, – о них уже шла речь во второй главе) и торцы нефов. Интерьер не виден, но проявлен, подобно основам веры в схоластических рассуждениях.

Теперь о следующем сходстве между философией и архитектурой. Чтобы «разъяснять веру разумом», надо сначала «проявить» сам разум, сделать понятной и убедительной систему мышления. Единственный способ добиться этого – писать тексты по четким, понятным и убедительным правилам. Все трактаты – философские и теологические (что, в сущности, одно и то же, когда мы говорим об этой эпохе) – создавались поэтому в соответствии со строгими формальными требованиями. Это, во-первых, тотальность; во-вторых, классификация по принципу единообразия частей и частей этих частей; в-третьих, четкость и дедуктивная убедительность. Есть ли тут сходство с архитектурой?

Итак, тотальность. Очень часто философский и теологический трактат того времени назывался «Суммой» («Summa»), и не зря. По охвату материала такое произведение было похоже на современную энциклопедию (только материал располагался отнюдь не в алфавитном порядке). Непременное требование – композиционное совершенство и ощущение всеохватности и исчерпанности темы. Все, что считалось лишним, противоречащим чувству гармонии, отсекалось и не принималось в расчет. В какой-то мере такое сочинение напоминало совершенное произведение прикладного или ювелирного искусства, что-то вроде реликвария (ларца для хранения мощей), только сделанного из слов. Само собой разумеется, что слова эти складывались в мудрые тексты: самое знаменитое из сочинений такого рода – уже упомянутая «Сумма теологии» Фомы Аквинского.

Рис. 4.4. Собор аббатства Мария Лаах. Германия. Гравюра на стали Уильяма Грея Фёрнсайда по рисунку Уильяма Томблесона. 1832 г.[115]

Рис. 4.5. Доменико Квальо. Реймсский собор. Холст, масло. Первая половина XIX века. Музей изобразительных искусств, Лейпциг[116]

Принципу тотальности легко найти соответствие и в готической архитектуре. Во-первых, всякий собор стремился передать своими формами и украшениями все христианское знание, необходимое и достаточное его прихожанам – и теологическое, и этическое, и естественнонаучное, и историческое. Во-вторых, если сравнить готический собор с предшествовавшим ему романским, легко убедиться, что это гораздо более сплоченная и гармоничная композиция, несмотря на все богатство декора. Романский храм, говоря упрощенно, весь состоит из отдельных объемов. Он окружен множеством башен. Внизу – крипта, с запада – полукружие вестверка (от нем. Westwerk – западная часть храма, противоположная восточной, алтарной, и символически отданная светским властям), с востока – алтарь. В общем, величие есть, но гармония и единство образа в дефиците. Готика, как это ни парадоксально на первый взгляд, гораздо целостнее. Башни занимают строго определенное место – над главным фасадом, не считая острого шпиля над средокрестием. В плане остаются только три главные составляющие – неф, трансепт и алтарная часть (значения этих терминов можно найти в третьей главе, об арках и сводах). Так что мы вправе констатировать, что схоластический принцип тотальности в полной мере соблюдался и зодчими той эпохи.

Теперь о принципе единообразия частей и частей этих частей. Казалось бы, что общего может быть у схоластического трактата с приложением Microsoft Word? Между тем средневековые схоласты могли бы считаться соавторами этой популярной компьютерной программы, по крайней мере ее функции «Структура» в разделе «Вид». Мы привыкли, что серьезные тексты, диссертации или инструкции разделяются на множество разделов и подразделов, параграфов и артикулов, что так наглядно отражается в вышеупомянутом текстовом редакторе. Да и на бумаге очень удобно части одного логического уровня нумеровать римскими цифрами, нижестоящие – арабскими, а совсем мелкие отмечать буквами со скобкой: а), б), в) или a), b), c). Трудно представить, но до схоластов никто не додумался применять эту удобную систему. Например, Витрувий разбил свой текст только на книги; наверное, это получилось само собой, по мере написания. А на фрагменты, удобные для цитирования и сносок (Vitruvius, VII, 1, 3, например), его произведение разделили только в эпоху Ренессанса. Зато всякая «Сумма» была изначально структурирована по этому принципу. Иерархия логических уровней соблюдалась очень строго. При этом, разумеется, как прилежные христиане, согласные с догматом о Святой Троице, авторы схоластических трактатов стремились к тому, чтобы и целое, и каждая часть, и часть части этого целого делились именно на три младших подразделения.

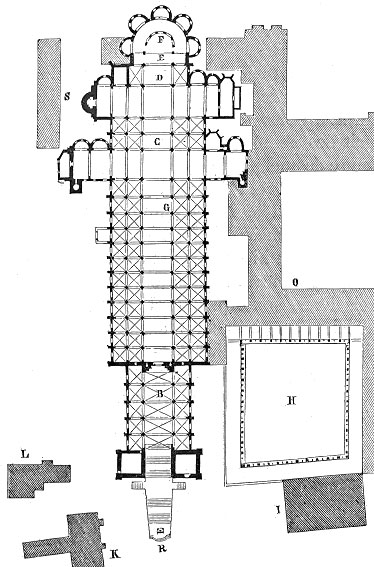

Рис. 4.6. Третья аббатская церковь в Клюни. План. 1088 – ок. 1120 гг. Франция[117]

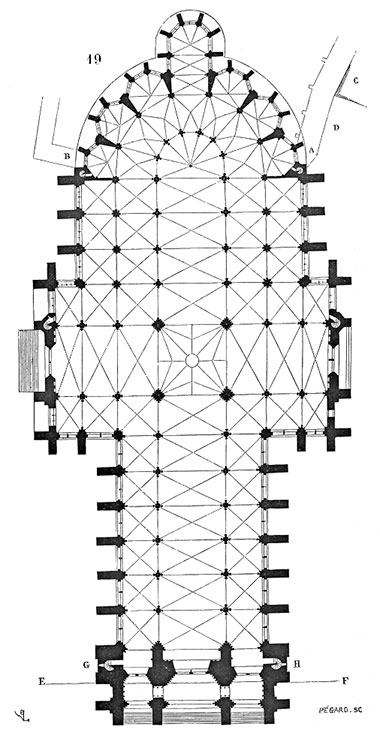

Рис. 4.7. Амьенский собор (Cath?drale Notre-Dame d’Amiens). План. 1220 г. Амьен, Франция[118]

Рис. 4.8. Аббатская церковь Сен-Дени. Вид на трансепт и хор. Ок. 1231 г. Париж, Франция[119]

Те же принципы легко найти в архитектуре. В романскую эпоху в одном и том же здании можно было встретить целую коллекцию сводов, цилиндрических и крестовых, купольных и полукупольных. В готическом же соборе все своды одного типа – стрельчатые с нервюрами, хотя и перекрывают пространства разного размера и формы. Аналогично трансепт, то есть поперечный неф, символизирующий, если смотреть сверху, перекладину креста, становится структурно неотличим от своего продольного собрата. Точнее, его также делают трехнефным, с высоким центральным «кораблем» и пониженными боковыми, и перекрывают точно такими же конструкциями. Внутреннее пространство храма становится целостным, но делящимся на логически соподчиненные элементы. Во-первых, весь храм разделен на продольную часть (главный неф), алтарь и трансепт. Во-вторых, главный неф и трансепт делятся, в свою очередь, на высокий центральный и пониженные боковые нефы, а алтарная часть – на собственно алтарь, круговой обход за ним и венец капелл. Также и каждая из этих частей дробится опорами и нервюрами сводов на еще более мелкие и подчиненные элементы. В общем, все происходит в точности так, как в сочинениях схоластов.

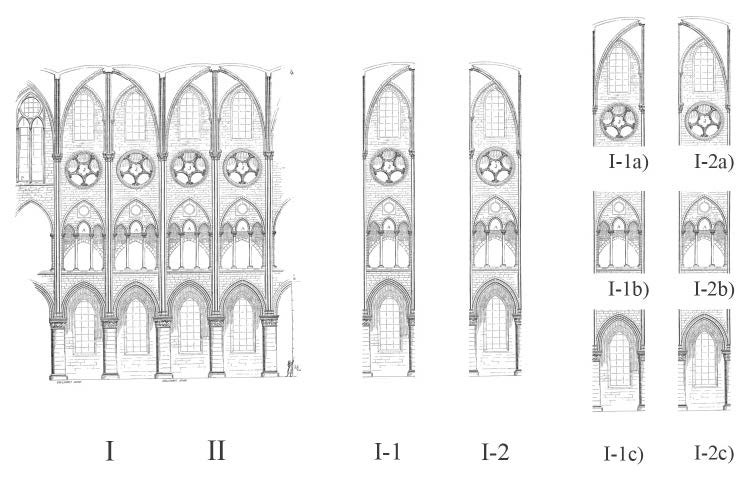

Третий принцип написания трактата, или «Суммы», – четкость и дедуктивная убедительность – также находит свои аналогии в готической архитектуре. Четкость практически очевидна. Каждый элемент работает вместе с другими, но он легко различим как самостоятельная художественная единица. Храм как бы составлен из отдельных элементов, независимых от соседних и, что важно, от стены. Любая деталь скорее приставлена к стене, чем «вырастает» из нее (чтобы в полной мере ощутить разницу, стоит вспомнить барочную архитектуру и то, как нам помогал воспринять ее Вёльфлин в предыдущей главе). Логику взаимоотношений между элементами разных иерархических уровней тоже легко разглядеть, хотя только специалист различит, дедукция это или индукция. В качестве примера можно привести пучки колонн, заменившие в высокой готике классические круглые опоры. Поскольку каждая колонка из такой связки переходит наверху в собственную нервюру, то историк архитектуры мог бы судить об устройстве сводов всего лишь по горизонтальному срезу единственной опоры – своеобразной посылке каменного силлогизма.

Рис. 4.9. Логика построения композиции внутренней стены центрального нефа готического собора с использованием элементов, включенных Эженом Виолле-ле-Дюком в Толковый словарь французской архитектуры[120]

Все три только что рассмотренных нами принципа написания схоластических трактатов помогали решить – и в теологии, и в архитектуре – две первых задачи из отмеченных Панофским, а именно манифестацию (то есть разъяснение) веры разумом и демонстрацию принципов работы того самого разума, который этим разъяснением занимается. Однако, как уже было сказано, перед почитателями логики вставала еще и другая проблема – конкорданция (от лат. concordantia), то есть приведение в согласие и гармонию, а если честно, то примирение противоречий в исходных посылках, используемых в ученых рассуждениях. Наука тех времен находилась в несколько иной ситуации, нежели нынешняя. Эмпирических фактов было известно мало, практические опыты хотя и осуществлялись де-факто алхимиками и механиками, однако еще не считались средством установления истины. Трудно представить, чтобы два ученых средневековых мужа вместо того, чтобы скрестить свои pro et contra на диспуте, сказали бы: «Пойдемте в лабораторию, коллега. Вашу гипотезу можно проверить опытным путем». Эксперимент можно было встретить скорее в суде, чем в университете. Главным источником несомненных знаний являлись авторитеты – выдающиеся авторы прошлого. Разумеется, у теологов вообще не было выбора, экспериментальной их наука не стала до сих пор.

Все, что средневековый человек мог знать о Божественном откровении, и многое из того, что он считал истинным в других отношениях, приходило к нему из авторитетных источников (auctoritates): в первую очередь – из канонических книг Библии, представляющих аргументы «надежные и неопровержимые» (proprie et ex necessitate), затем – из учений Отцов Церкви, представлявших аргументы «надежные», но лишь «вероятные», а также из трудов «философов», представлявших аргументы «не вполне надежные» (extranea) и по этой причине не более чем вероятные.

Э. Панофский. Готическая архитектура и схоластика… С. 278.

Проблема же, и весьма серьезная, состояла в том, что авторитетные источники древности (в том числе – страшно сказать! – и Священное Писание) часто противоречили друг другу, при этом ни одной их строчки нельзя было признать ошибочной. Это как если бы современному математику пришлось доказывать теорему, пользуясь противоречащими друг другу, но неоспоримыми аксиомами. Знаменитый своими несчастьями и постоянством в любви философ Пьер Абеляр написал целый труд – «Да и Нет» («Sic et Non»), где тщательно подсчитал все важные теологические расхождения, до того не разрешенные наукой. Их оказалось 158, включая проблему допустимости самоубийства, не самую насущную, судя по месту – пункт 155 – в рейтинге, и чуть более актуальную – пункт 124 – о возможности внебрачного сожительства.

Схоластам ничего не оставалось, как научиться примирять противоположные мнения и искать компромиссы. Основным методом было разделение целой проблемы на множество подчиненных частей и поиск согласия на нижних логических уровнях. Это хорошо видно в композициях философских трактатов того времени. Обсуждение каждого противоречия начинается с представления мнений авторитетов с одной стороны, затем им противопоставляются противоположные суждения (sed contra…), и далее, после обретения сходства в частностях, следует примирение, основанное на положении, что абсолютно все авторитетные высказывания истинны, но – отчего и сложилось впечатление противоречивости – некоторые из них были неверно истолкованы.

Рис. 4.10. Шартрский собор (Cath?drale Notre-Dame de Chartres). Фрагмент фасада. 1194–1220 гг. Шартр, Франция[121]

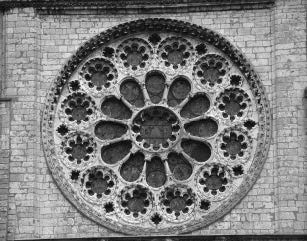

Панофский находит несколько примеров, когда архитекторы готических соборов, подобно своим ученым современникам, ищут и находят компромиссные – синтетические – решения прикладных профессиональных проблем. Оказывается, витражное окно-роза на главном фасаде, воспринимаемое нами как непременный атрибут готического стиля, являлось настоящей головной болью средневековых зодчих. Во-первых, оно круглое. Ему бы появиться в XV веке, в эпоху Возрождения, когда ценились совершенные формы. А во времена готики все вокруг острое, стрельчатое, устремленное к небу… Это противоречие прежде всего бросалось в глаза при взгляде изнутри здания, на фоне сводов с нервюрами, особенно если окно было большим, на всю ширину нефа. Но и малый диаметр розы не спасал положения: на фасаде оставались ничем не заполненные плоскости стены, более приличествующие предшествующей эпохе – романской. Выходы из проблемы предлагались разные. В каких-то областях вообще отказались от круглого окна, заменив его огромным витражом стрельчатых очертаний. В других архитекторы продолжали эксперименты с размерами розы и тонко манипулировали украшениями на фасаде, чтобы поддержать ощущение гармонии пропорций. Так продолжалось до тех пор, пока, наконец, не было найдено поистине схоластическое, примиряющее решение. На соответствующем ярусе весь торец главного нефа заполнялся большим островерхим витражом, а уже в него, как часть декора, вписывался традиционный круг окна-розы.

Рис. 4.11. Церковь Сен-Мерри. 1520–1612 гг. Париж, Франция[122]

Рис. 4.12. Окно-роза Реймсского собора. Архитектор Бернар Суассонский. 1255–1290 или 1259–1294 гг. Реймс, Франция[123]

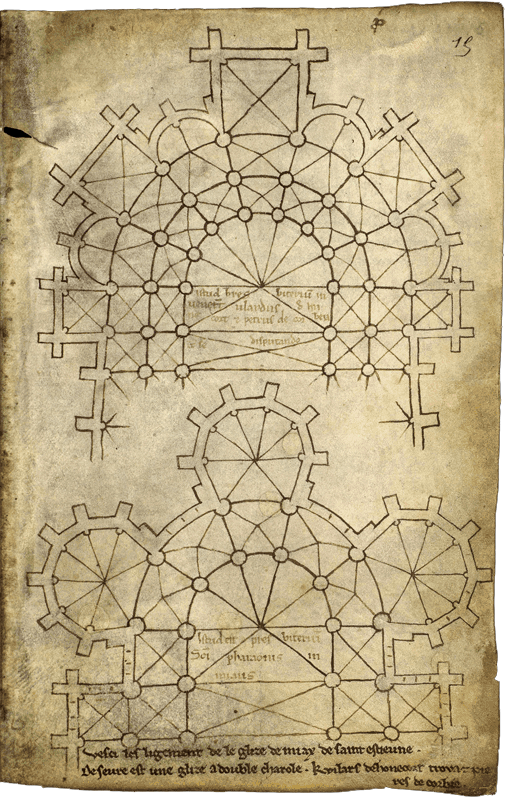

Есть и еще один пример, блестяще доказывающий, что средневековые архитекторы применяли, если можно так выразиться, те же методы мышления, что и философы-схоласты. Более того, делали они это вполне осознанно. Один из зодчих, Виллар де Оннекур (ок. 1225 – ок. 1250), оставил нам интереснейший документ – по сути, путевой дневник, где он не столько записывал, сколько зарисовывал свои мысли и впечатления. В «Альбоме», как его сейчас принято называть, множество архитектурных чертежей и планов, что впоследствии позволило использовать этот труд в качестве архитектурного учебника. Впрочем, интересы самого Виллара были гораздо шире. На тех же страницах можно найти и нарисованного с натуры (что автором подчеркнуто особо) льва в процессе дрессировки, и проект вечного двигателя, который, в отличие от всех предшествующих, просто не мог не заработать. Что мешало вести подобные записи, скажем, Фёдору Коню – строителю Смоленского кремля? Или кому-нибудь из окружения Андрея Рублёва?

Рис. 4.13. Виллар де Оннекур. Идеальный план алтарной части. Рисунок. Ок. 1235 г. Национальная библиотека Франции[124]

На одном из листов Виллар де Оннекур изобразил план идеальной алтарной части. Согласно приведенной там же надписи он разработал его в соавторстве с другим зодчим, Пьером де Корби, причем, как подчеркнуто в пояснении, «inter se disputando» – в ученом споре. Результатом диспута стала не победа одного из оппонентов, а рождение компромисс ного решения. (К слову, только благодаря записи Оннекура имя его коллеги дошло до потомков.) Посмотрим внимательно на верхний рисунок. Вероятно, один из архитекторов сочувствовал популярной в те годы идее, что монастырскому зодчеству пристало быть строгим и обходиться без излишней роскоши даже в контурах архитектурных форм; другой же отстаивал традиционное представление о том, что венец капелл должен состоять из округлых в плане элементов. Как результат, венец хора сложен как из прямоугольных объемов, характерных для аскетичных сооружений монахов-цистерцианцев, так и из привычных полукруглых пристроек. Кроме этого, спорщики достигли согласия в устройстве конструкций: своды циркульных капелл существуют не сами по себе, а как часть конструкций кругового обхода, под единым замковым камнем. В то же время прямоугольные помещения имеют самостоятельные перекрытия. Налицо торжество принципа concordantia в архитектуре, чем вновь демонстрируется ее родство с философией той же эпохи.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

5. ЗЕРКАЛО МИРА

5. ЗЕРКАЛО МИРА Огромное, спокойное зеркало, в глубине которого вещн отражаются, отсылая друг к другу свои образы, на самом деле шелестит словами. Немые отражения удвоены словами, указывающиминаних М. Фуко. Слова и

Что можно сделать силой мысли?

Что можно сделать силой мысли? По телевидению недавно показали, как девочка в оранжевом шлеме силой мысли сдвинула с места игрушечный паровозик. Забавная игрушка служит демонстрацией серьезных возможностей современной науки и техники. Почти фокус… Показанное на

Заключительные мысли

Заключительные мысли Прошлое и будущее Ниже приведено несколько таблиц с информацией, которая может заинтересовать читателя. Существует распространенное мнение о том, что выигрышные эггрегэйты за последние годы упали. Изучив приведенные ниже данные, я обнаружил

Глава 1 СЛАБОЕ ЗВЕНО Чтобы найти главную техническую проблему – посмотрите в зеркало

Глава 1 СЛАБОЕ ЗВЕНО Чтобы найти главную техническую проблему – посмотрите в зеркало Полистайте каталоги – большинство современных мотоциклов способно разогнаться до 60 миль в час менее, чем за 3 секунды. По этому показателю они превосходят почти все суперкары.

20.1. Мысли о лекции «Внизу полным-полно места»

20.1. Мысли о лекции «Внизу полным-полно места» Когда в 1960 году я выступил с речью, озаглавленной «Внизу полным-полно места» и посвященной будущим технологиям изготовления разнообразных миниатюрных объектов, в сущности, я говорил об известных вещах. Дело в том, что

МАКС: мысли вразброд

МАКС: мысли вразброд мысли собирал Василий ЗОЛОТОВМАКС 2003 года отличился от предыдущих. Опасения, что входные цены в 200 рублей отпугнут посетителей, не оправдались. Народ ломился пуще прежнего. Удивительно, но организаторы справились с потоком! Уже на третий день выставки

IV. Сюжеты архитектуры Книга четвертая, в которой архитектура выступает как зеркало, отражающее и устройство внешнего мира, и пути человеческой мысли, и даже возможность слияния человека с Богом

IV. Сюжеты архитектуры Книга четвертая, в которой архитектура выступает как зеркало, отражающее и устройство внешнего мира, и пути человеческой мысли, и даже возможность слияния человека с Богом У этой главы в принципе не может быть окончания. Тема бесконечна,

Изба как зеркало вселенной

Изба как зеркало вселенной Расстанемся с археологией и обратимся к той части истории архитектуры, которая теснейшим образом связана с этнографическими исследованиями, а именно к деревянному зодчеству Русского Севера. Если мы посмотрим на фасад обычной русской

V. Храм, Город и Град небесный Книга пятая, рассказывающая о священном в зодчестве

V. Храм, Город и Град небесный Книга пятая, рассказывающая о священном в зодчестве В предыдущей главе мы побывали на двух смысловых «этажах» и убедились в том, что архитектура не просто создает полезные для жизни объемы, но и красноречиво говорит об устройстве

Иерусалимский храм

Иерусалимский храм Казалось бы, придя наконец в Землю обетованную (то есть обещанную Богом), евреи сразу должны были построить настоящий, «стационарный» храм. Но нет: почему-то во всех религиях полноценные культовые здания, а не просто места для приношения жертвы

Храм – вместилище мудрости

Храм – вместилище мудрости Очевидно, популярности Иерусалимского храма среди представителей других народов немало способствовала личность создателя – царя Соломона. Как рассказано в Библии, Соломон попросил у Господа мудрости, что само по себе неглупо. Бог,

Зеркало, сигнал, бегство – старину снабдили турбонаддувом Peugeot 208 GTI

Зеркало, сигнал, бегство – старину снабдили турбонаддувом Peugeot 208 GTI Много-много лет назад, когда я учился в школе, на уроке экономики я увидел картинку в журнале Melody Maker[159]. Это была фотография с воздуха, на которой грузовики группы Emerson Lake & Palmer[160] неслись по какой-то