Не так быстро — но меняется

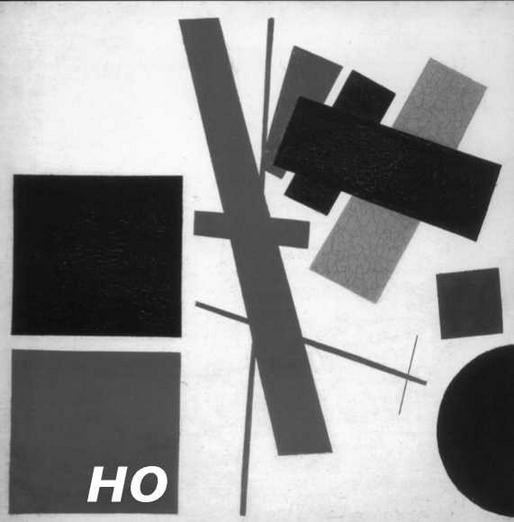

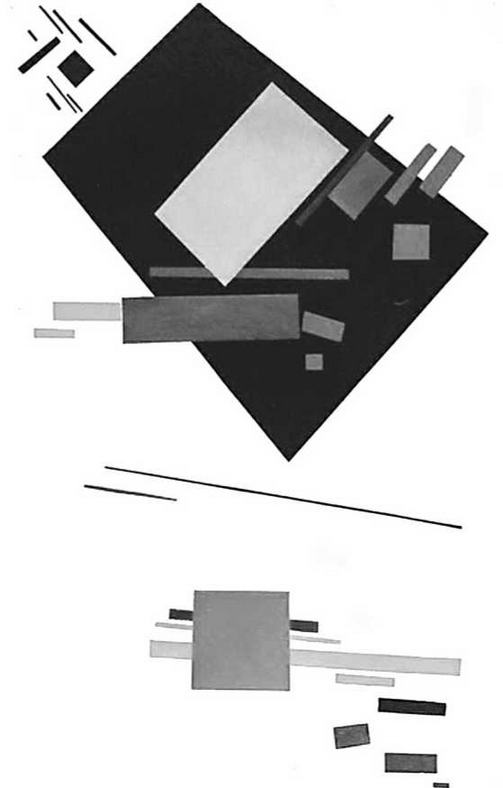

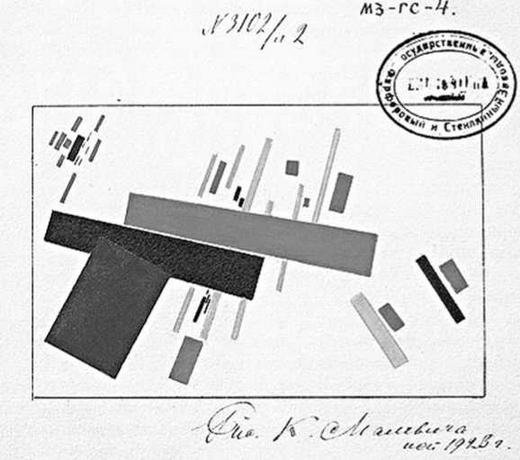

В оформлении статьи использованы работы Казимира Малевича

Так говорит о языковой картине мира наших соотечественников доктор филологических наук Алексей Дмитриевич Шмелев в беседе с корреспондентом «З-С».

— Чем языковая картина отличается от картины мира в обычном философском и культурологическом смысле?

— Понятие «картина мира» сегодня воспринимают чаще в гуманитарном контексте, но впервые его выдвинули физики в конце XIX — начале ХХ веков. Имелась в виду система самых общих физических представлений об устройстве мира, сложившихся в этой науке: система ключевых, базовых понятий, из которых дедуктивно выводятся научные законы, понятия и так далее — нечто среднее между наукой и философией. Некоторое время картину мира считали именно и только научной, но сегодня различают, кроме научной, еще и мифологическую, религиозную, философскую, «наивную».

— Наивную?

— Да. Она, в отличие от научной, не выводится рационально из неких постулатов, а как бы само собой разумеется. Аналогично устроена и языковая картина мира, так что два эти понятия часто употребляют как синонимы.

Базовые представления, лежащие в основе языковой картины мира, входят в значения слов в неявном виде; носитель языка принимает их на веру, не задумываясь. Пользуясь словами, в которых есть и неявные смыслы, человек, сам того не замечая, принимает заключенный в них взгляд на мир. Например, для любого очевидно разделение жизни человека на эмоциональную и интеллектуальную; первая привычно связывается с сердцем, а вторая — с головой: «доброе сердце», «светлая голова». Когда человек что-то сильно переживает, он хватается за сердце, что вряд ли будет делать, решая математическую задачу; но в любом случае ему не придет в голову держаться за печень. Между тем в других культурах связи могут устанавливаться совершенно иначе, и носители многих африканских языков скажут, не задумываясь: «добрая, умная печень».

— В этих представлениях, создающих языковую картину мира, проявляются архетипы, характерные для данной национальной культуры?

— Я не хотел бы пользоваться такими терминами. Я не знаю, что такое архетипы, и готов говорить о национальной культуре как о культуре, которая обслуживается определенным языком. Я лингвист, работаю со словами, выражениями и их значениями. Конечно, меня особенно интересуют слова и выражения, за которыми стоят наиболее важные для языковой картины мира ценностные значения. Не те, что прямо называют предметы, явления, а те, что связаны с оценками, с представлениями о том, что хорошо и что плохо.

— Как вы узнаете, какие из подобных выражений важны для языковой картины мира, а какие — не очень или вовсе не важны?

— Как лингвист: по обилию слов и выражений, значения которых связаны с определенным концептом и принимаются всеми носителями языка как само собой разумеющееся, по частотности их в языке.

— Это определяется в сравнении с другими языками?

— Чаще всего, но не только. Бывают периоды, когда старое и новое значения слов сталкиваются, неожиданно обнажая смыслы и того, и другого, над которыми прежде никто не задумывался. На таких столкновениях часто строится игра слов, характерная для художественной литературы и поэзии. Но игры, как и дедуктивное выведение значений в научной картине мира, всегда содержат в себе нечто искусственное — поэтому я предпочитаю изучать бытовой язык, в котором все естественно.

Впрочем, рациональность построения научной картины мира тоже не следует преувеличивать; и там есть объекты, постулаты, условия, которые никем не ставятся под сомнение внутри данной языковой культуры, но повергают в некоторое недоумение носителей других языков. Например, язык англосаксонского права: там есть два базовых понятия (reasonable u fair), значение которых весьма сомнительно для носителей другой языковой культуры, а для англосаксонских юристов само собой разумеется: «разумные сроки» и «честная (справедливая) компенсация». Разумные сроки — это сколько? 5 дней или 5 месяцев? Исходя из обстоятельств, на основе здравого смысла. Никому не придет в голову при таком приговоре рассчитывать на 5 месяцев, если разумно рассчитывать на 5 дней. То же относится и к честной компенсации: внутри данной языковой культуры есть всеобщее согласие, что считать справедливой компенсацией, а что — нечестной, так что обсуждать это конкретнее излишне; но для множества юристов других стран такой приговор, допускающий разночтения и возможности корыстных толкований, выглядит непрофессионально. На бытовом уровне такая внутренняя уверенность в том, что значения, заложенные в твоем языке, всеобщие, всем, без изъятия, понятны и очевидны, и вытекающая отсюда естественность выступают особенно ясно.

— Какие идеи русского бытового языка вы считаете ключевыми для нашей языковой картины мира?

— Я полагаю, это отдельная тема для разговора; могу только привести два-три примера.

В русской картине мира особое место занимают отношения между людьми. Множество слов передают самые тонкие оттенки отношений, которым часто нет прямого эквивалента в других языках. Например, как в одной из научных статей отмечали мы с соавторами, Анной Зализняк и Ириной Левонтиной, среди ласкательных обращений выделяется слово «родной, родная», которое в этом качестве не фиксирует кровного родства или свойства, но лишь душевную, эмоциональную близость. В русском языке, в отличие от других, родным можно стать. Вдобавок слово предполагает не только личное отношение говорящего, но и ответное чувство. Ни в одном европейском языке за пределами славянских нет такого обилия обращений, будто навязывающих чужому человеку отношения кровного родства: мамаша, братишка, дяденька, тетенька и т.д. Тем самым на чужого как бы не всерьез, но все же возлагают обязанности человека близкого, обезоруживая его на пустом месте возникающей доверительностью родственных отношений. Этому посягательству на личное пространство жизни часто пытаются сопротивляться («Какая я тебе мамаша!»).

Трудно перевести на другой язык русский «попрек», «попрекать» — когда человек, сделавший другому что-то хорошее, потом напоминает об этом, требуя не столько материальной расплаты, сколько ясно выраженной благодарности. В нашей культуре это большой проступок, почти преступление (у такого человека «нет сердца» — «Анна Каренина»; лучше бы тогда и не делал ничего): хороший поступок должен совершаться тихо и не предполагает никакой награды или благодарности. Нет в английском, французском, немецком языках и точного эквивалента понятию «обида» — обычно это слово переводят как «оскорбление», но на самом деле «обида» апеллирует к справедливости, тогда как «оскорбление» — к чести, это разные концепты. С трудом поддаются переводу слова «совестно», «неудобно», наделенные развитой в русском языке семантикой щепетильности.

В русской картине мира очень важна идея непредсказуемости и невозможности управлять будущим. Огромное количество языковых средств позволяют описывать жизнь человека как какой-то таинственный (природный) процесс. В результате создается представление, что человек не сам действует, а с ним нечто происходит. А мы, как замечают А.Зализняк и И.Левонтина, только оглядываемся вокруг и разводим руками: так сложилось (вышло, получилось, случилось). Мы досадуем: вот угораздило! — или радуемся: повезло. А попав в затруднительное положение, надеемся, что как-нибудь образуется.

На благоприятное стечение обстоятельств надеются люди многих культур: именно вера в удачу лежит в основе американской цивилизации. Специфика русского мироощущения сконцентрирована в знаменитом русском авось (надо сказать, что как раз это слово в современной речи употребляется редко и обычно с оттенком самоиронии). О человеке, который покупает лотерейный билет, не говорят, что он действует на авось. Так скорее скажут о человеке, который не чинит крышу, готовую обвалиться, или строит атомную станцию без надлежащей системы защиты: «Авось ничего». Вопреки разуму он надеется, что ничего плохого не случится — что обойдется или пронесет. С идеей вероятности связано типично русское «а вдруг?», «если что», «на всякий случай»: ничто не исключено, нельзя ни застраховаться от неудач, ни исключить приятную неожиданность.

Поразительно богатство языковых средств, помогающих человеку снять с себя ответственность за собственные действия: достаточно сказать «мне не работается» вместо «я не работаю» или «меня не будет завтра на работе» вместо «я не приду завтра на работу», употребить слово «постараюсь» вместо «сделаю», «не успел» вместо «не сделал». Целый пласт слов и «безличных» синтаксических конструкций, в которых они употребляются, содержит идею, что с человеком нечто происходит как бы само собой и не стоит прилагать усилия, чтобы нечто сделать, ведь в конечном счете от нас ничего не зависит. Очень распространена конструкция с дательным падежом субъекта: «<мне> удалось, привелось, довелось, пришлось, случилось, посчастливилось, повезло», или имя в родительном падеже с предлогом «у» — «<у меня> не получилось, не вышло, не сложилось; у меня появилась стиральная машина».

Когда человек не сделал того, что от него ждали, он может воспользоваться изящной формулой «не успел», как герой Довлатова: «Я забыл спросить, как ты добралась? Вернее, не успел». Конечно, отмечают мои соавторы, не успел — совсем другое дело, чем забыл! Говоря «Я не успел», человек перекладывает ответственность за несовершение действия на внешние обстоятельства (недостаток времени), одновременно намекая на то, что прилагал усилия в этом направлении.

— Если предположить, что такая языковая картина мира отражает самую суть, сердцевину национальной культуры, то нам нечего особенно рассчитывать на успех в современном мире, требующем от каждого способности действовать и брать на себя ответственность за эти действия...

— Знаете, есть много разных стратегий выживания, и у каждой, наверное, свои преимущества. Вы говорите о мире, в котором выше всего ценится успех, а в русской языковой картине мира успех не является большой ценностью, более того, вообще не поощряется. И к лени отношение совсем не такое, как в западных языках: ее порицают, если из-за нее страдает другой человек, на которого перекладывается дополнительная работа; в других случаях ленивому даже завидуют: у него «всегда праздник». И потом, в языке, как и в языковой картине мира, идут постоянные сдвиги, порой незаметные, порой очень глубокие и существенные.

— Ну да, деградацией русского языка в постсоветский период озабочены все — от пенсионеров до депутатов Государственной Думы. Изменился социально-экономический уклад жизни — и язык меняется, так, что ли?

— Нет, я так не думаю. То есть язык, конечно, меняется, и языковая картина мира меняется тоже, но это происходит намного медленнее и незаметнее для невооруженного глаза, чем принято думать. Те же перемены, о которых много говорят, кажутся мне или несуществующими, или несущественными.

— А потоки иностранных заимствований? А резкое падение культуры речи, особенно видное у политических деятелей, и падение всеобщей грамотности, особенно ощутимое во всех печатных изданиях? А мат, звучащий отовсюду, включая телевидение, книги, периодику? Это не существует? Или несущественно?

— Лично я — и меня поддерживают большинство лингвистов — именно в этом особых примет кризиса не вижу.

Заимствования из иностранных языков, в основном английского, связаны прежде всего с необходимостью как-то называть реалии, которых прежде не было: так множество новых слов пришло в русский язык из голландского и немецкого, когда Петр I впервые в русской истории начал строить у нас современные по тем временам корабли. Так пришла в русский язык группа слов, связанных с футболом, когда мы заимствовали саму игру. Так сегодня многие искренне удивятся тому, что 20 лет назад в русском языке просто не было слова «грант» (соответственно и самих грантов тоже практически не было). Эти заимствования никак не меняют языковую картину мира и засоряют язык не более, чем сами обозначаемые ими явления и предметы. Какова будет дальнейшая судьба этих заимствований? Многие из них приживутся, как прижилось слово «грант». Некоторые будут вытеснены или потеснены русскими аналогами: с начала прошлого века перестали смущать кого бы то ни было слова «пенальти» и «аут», слова «голкипер», «бек», «хавбек» были заменены «вратарем», «защитником» и «полузащитником», идет конкуренция между «форвардом» и «нападающим», «офсайдом» и «вне игры», «корнером» и «угловым». В любом случае русскому языку это ничем не угрожает.

О падении культуры речи, и особенно у политических деятелей, судить мы никак не можем: невозможно сравнивать речь, прочитанную по бумажке, со свободной устной речью. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что вне такого чтения вслух генеральные секретари ЦК КПСС, как и просто секретари, были грамотнее нынешних президентов и их помощников. Что же касается речи остальных российских граждан, то она явно стала менее формальна в определенных ситуациях — к чему отношение у меня двойственное. Во всяком случае, орфографические ошибки даже в респектабельных изданиях говорят скорее не о снижении грамотности авторов, а о склонности издателей экономить на квалифицированной корректуре.

Сложнее с матом: я не уверен, что число людей, склонных материться, как и число тех, кто решительно уклоняется от этого языка, сильно изменилось. Но мат проник в тексты книг, журналов, газет, на радио и телевидение, то есть все более претендует на место в языке, куда прежде не был допущен. С одной стороны — это свидетельство большей свободы выражений в официальной, публичной сфере, в советские времена сверх всякой меры засоренной формальной идеологической лексикой и канцеляритом. С другой — это хотя и эмоционально насыщенный, но грубый, упрощенный язык. Вместе с уголовной лексикой, которая теперь тоже в ходу, они несут специфический, очень циничный взгляд на мир. На этом языке вряд ли можно говорить о любви, рассуждать на «возвышенные» темы: в больших и важных сферах такой язык не пригоден.

В принципе опасность массового вторжения в литературную речь элементов, присущих различным видам «сниженной» речи, носит вовсе не лингвистический характер. Дело не в «порче» языка, а в «порче нравов»; точнее, в том, что неприметным образом циническое представление о мире подается как нечто само собою разумеющееся, не имеющее альтернатив.

А лингвистическая ситуация есть следствие ослабления «перегородок» между разными русскими языками.

— Это как?

— Язык всегда делился на много разных подсистем, которые функционировали каждая в своей сфере. Говорят о «двуязычии» советского человека, имея в виду его лицемерие в политических вопросах, его умение приспосабливаться к идеологическим запросам власти. Все это верно; только я бы добавил, что любой наш человек в принципе владеет несколькими русскими языками и легко переходит с одного на другой в разных ситуациях — как, впрочем, и любой француз, немец и так далее. На одном языке он обсуждает с коллегами профессиональную проблему; на другом ругает сына за двойку; на третьем говорит с гостями; на четвертом клянет хулиганов, поцарапавших его машину. Прежде язык официальный, публичный был резко выделен и жестко предписан, регламентирован языком газет и чиновным канцеляритом; перегородки между «языками» были жесткими. Сейчас они если не исчезли совсем, то стали очень проницаемы. Одни видят в этом свободу от формализма и ханжества советского новояза, другие — порчу языка.

На самом деле тут есть проблема для языковой картины мира, но она не сводится и не исчерпывается этими довольно поверхностными и преходящими явлениями.

— Вы хотите сказать, что сущностно русская языковая картина мира не изменилась, несмотря на все, о чем мы говорили?

— Она меняется всегда, сдвиги происходят и накапливаются десятилетиями, их — в бытовом языке, который меня больше всего интересует — произошло особенно много за последние два века, XIX и ХХ. Меняется один фрагмент, потом другой и мы даже не замечаем, что у картины появляется новое «выражение лица». Например, в европейских культурах, весь ХК век выходивших из своего крестьянского прошлого, значительно изменилось самосознание носителей языка, их представление о ценности тех или иных качеств личности. Прежде гордость считалась одним из смертных грехов, и еще Чехов, когда какая-то дама назвала его гордым писателем, ответил ей, что горды только индюки. Правда, позже он требовал от всех «высокой человеческой гордости» — тем самым зафиксировав сдвиг в значении слова от высокомерия и надменности к чувству собственного достоинства.

— Разве это не в средние века произошло — гордые рыцари...

— Вы реагируете как современный человек: в средние века говорили не о гордости, а о чести — это совсем разные вещи. Есть культура, где честь занимает огромное, ключевое место: польская. Там она обозначается заимствованным словом «honor» — гонор. Мы это слово в свою очередь заимствовали у поляков, но накрепко связали с высокомерием и надменностью — именно как польской модели поведения.

Много подобных заимствований мы наделили иным смыслом, вписав в свою картину мира. Например, французский «кураж», исходно означавший храбрость, бесстрашие, мы вписали в контекст безудержного, безоглядного разгула. Еще интереснее судьба слова «деликатный»; во французском оно значит всего лишь «мягкий, тонкий» и касается чего угодно. Поначалу так было и у нас, его часто употребляли по отношению к еде и с тех пор остались «деликатесы». Потом слово вписалось в ключевую для русской картины мира сферу человеческих отношений и стало означать стремление не обидеть, не задеть чувства другого человека. Сейчас на наших глазах произошло вторичное заимствование того же слова: реклама говорит о «деликатной стирке» — вот такие заимствования, размывающие значения, важные для нашего языка, нашей системы ценностей, кажутся мне весьма неудачными и вредными.

Резко изменилась отношение к слову «интерес», тоже практически во всех европейских языках. Прежде его в нынешнем смысле не существовало, не было такого понятия. «Интерес» раньше означал выгоду: действовать в своих интересах. Потом не просто слово приобрело новое значение, появилось новое важное понятие, противопоставленное выгоде: «из интереса» можно работать и на маленькую зарплату. Я недавно провел свой маленький опрос окружающих и выяснил, что играть «на интерес» для нынешних молодых людей означает играть не на деньги.

Многие перемены происходят на наших глазах. Например, выражение «карьерный рост», которое сегодня звучит вполне нейтрально — вы думаете, оно было еще каких-нибудь 20 лет назад? Ничего подобного. Нейтральных слов «карьер» было только два: карьер для лошади и песчаный карьер; все остальное принадлежало понятию «карьерист, карьеризм» и было сугубо отрицательно. А поскольку слово «рост» окрашено положительно, такое словосочетание было совершенно невозможно.

Не было и «успешного человека»; это выражение и до сих пор звучит как-то странно, еще не прижилось. Был «человек преуспевающий», со значением не слишком хорошим: преуспевающий писатель — член Союза писателей, которого издают большими тиражами, награждают, но который вряд ли пишет что-нибудь стоящее. Так сложилось далеко не только под влиянием советского уклада жизни: недоверие к успеху, к продвижению и раньше было в русской языковой картине мира. Как и ко всякой выгоде. Когда-то слово «корысть» было нейтральным. Пушкинская старуха сожалеет, что мало попросила у Золотой рыбки: «корыто! Много ль в нем корысти!», то есть пользы. Позже слово приобрело явственно отрицательное значение, которого, кстати, лишено во всех других славянских языках.

Все это вместе: «успешный человек», «эффективный менеджер», «карьерный рост» — уже не фрагментарные, а системные изменения. Особенно если заодно вспомнить о потерях, как мы практически потеряли свой «авось». Но такие перемены — процесс долгий.

Язык сопротивляется освоению слов, которые противоречат языковой картине мира. Не только советские реалии сформировали категорическое неприятие слова «донос». Когда-то оно было вполне нейтральным — просто какое-то сообщение, посланное начальству. Пушкин в свой «донос Петру от Кочубея на гетмана-злодея» не вкладывал ровно никаких отрицательных эмоций. За ХК век слово накопило такой скверный смысл, что и в советские времена никто не называл свой «стук» в органы доносом: «сигнал», «сообщение» — только не донос. В конце концов Словарь Ушакова поправили таким знаменательным образом: донос — в буржуазном обществе сообщение властям о готовящихся революционных действиях. Уже в постсоветское время, столкнувшись с нейтральным отношением американского общества к доносам учителю — о том, что сосед по парте списывает, начальству — что коллега опоздал на работу, и нас какой-то журналист пытался цивилизовать, написав страстную статью об общественной пользе доноса. Ничего не вышло, язык тихо выдворил эту новацию.

Но порой новые времена приносят заимствования не слов, которые можно «переварить» в соответствии с собственными представлениями, и язык умеет это делать — а сами представления, фрагменты иной картины мира. Например, реклама призывает: Наслаждайтесь! Фруктами, отдыхом за границей, новыми ботинками или новым матрацем, или — фантастическая новость для русского языка! — просто «наслаждайтесь с кока-колой»!

Или так: «Наполни день приключениями!» — это из рекламы автомобиля. Что это значит? Что с утра машина не заведется, потом я застряну в пробке, потом меня «подрежут», сомнут мне крыло, и принесет мне это приключение соблазнительная блондинка за рулем другой машины? В американской картине мира «приключение» — что-то забавное, неожиданное, но приятное, родственное тому, что означает непереводимый на русский язык «фан». В русском языке «приключения» тоже не лишены неожиданности и соблазна для решительного, любопытного человека, это что- то интересное (есть еще до революции основанная серия книг «Библиотека приключений»), но достаточно рискованное и связанное обычно с какими-то неприятностями. Вряд ли стоит пожелать себе день, полный приключениями.

— Может, изменится отношение к приключениям?

— Не знаю, пока это просто неудачная реклама — но такие неудачи как-то очень цепляются друг за друга, как-то все время происходят в одном направлении. Они размывают нашу картину мира.

Ф. Бродилкин (по Интернету)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК