Теория Ампера

Выслушав на заседании Академии сообщение Араго об опытах Эрстеда, Ампер решил немедленно их повторить. С помощью добровольных помощников он соорудил простую установку – вольтов столб и провод, замыкающий его полюса. Ампер подносил магнитную стрелку то к батарее, то к проводу и отмечал в обоих случаях отклонение стрелки. При этом стоило цепь разомкнуть, как эффект тут же пропадал… Это подтверждало те смутные мысли, которые уже давно бродили в его голове, – мысли о связи магнитных явлений с электрическими. Именно это открытие стало в будущем основой его электродинамики, сводящей магнетизм к замкнутым круговым токам.

Следующий опыт Ампера был еще более впечатляющим. Получив возможность пользоваться более мощным вольтовым столбом, он пропустил ток по двум проволочным спиралям, превратив их в магниты. Они послушно притягивались разноименными концами и отталкивались одноименными, то есть вели себя как настоящие магниты. И здесь не было места для «магнитных жидкостей», все объяснялось только протекающим по спиралям электрическим током.

18 сентября 1820 года на заседании Академии наук Ампер начал свою знаменитую серию докладов по электромагнетизму.

В комнате, где происходило заседание академиков, стоял гул голосов. Открытие Ампера было так просто и, как все простое, гениально. Оно вызвало разные чувства у присутствующих. Араго гордился своим другом. Био слушал с неослабевающим интересом, изредка поглядывая на молодого Савара, с которым его связывала дружба. Семидесятилетний Лаплас дремал. Однако было здесь немало и тех, кого с первых же слов Ампера начала съедать зависть.

– Подумаешь, открытие! – говорили они. – Притяжение и отталкивание токов – это не более чем видоизмененное притяжение и отталкивание заряженных тел, известное еще со времен Дюфе.

Ампер живо реагировал на это возражение:

– Одинаково наэлектризованные тела взаимно отталкиваются, два же одинаковых тока притягиваются и, соприкоснувшись, остаются соединенными, как магниты.

– Но позвольте, – говорили завистники, – в чем же новизна открытия коллеги Ампера? Эрстед доказал действие тока на магнитную стрелку. Но если два тела способны действовать на третье, то они должны действовать и друг на друга. Не означает ли это, что взаимное притяжение и отталкивание проводов суть следствие, вытекающее из опытов все того же Эрстеда?

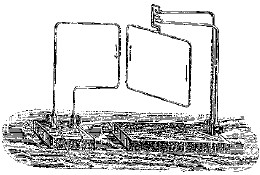

Опыт Ампера с параллельными токами

И они садились на место, внутренне торжествуя, внешне же притворно сожалея, что слава поспешного открытия их коллеги исчезает, как дым. И снова вскакивал Ампер. Он предлагал сомневающимся теоретически вывести из результатов Эрстеда направление взаимодействия токов. А когда сделать это его противникам не удавалось, садился на место удовлетворенный.

Четыре понедельника подряд в октябре 1820 года выступал Ампер с трибуны академии, докладывая о результатах своих исследований. Потом он выступал еще и еще. Он свернул провод в спираль и, пропустив по нему ток, обнаружил, что получившийся соленоид по своим свойствам не отличается от обыкновенного магнита.

– Каждый магнит, я в этом уверен, – с жаром говорил Ампер коллегам, – представляет собой множество естественных соленоидов, по которым текут крошечные круговые токи. Именно гальванический ток, циркулирующий в каждой частице вещества, создает ее природный магнетизм. Электрический ток определяет магнитные свойства тела.

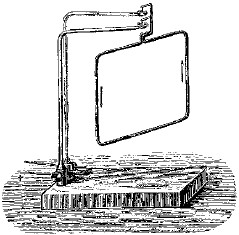

Опытный станок Ампера

Пока оси этих круговых токов ориентированы беспорядочно внутри тела, магнитные свойства не могут себя проявить, ибо в среднем они компенсируют друг друга. Но стоит всем осям по какой-то причине стать параллельными, выстроившись по ранжиру, – железо и сталь становятся магнитами.

Это была настоящая революция во взглядах на природу магнетизма. Фактически Ампер предлагал отбросить всякое представление о невесомых магнитных субстанциях и заменить их действием электрического тока. Резюмируя сказанное, Ампер писал: «Я свел явления, наблюденные г. Эрстедом, к двум общим фактам. Я показал, что ток, существующий в самом вольтовом столбе, действует на магнитную стрелку так же, как и ток соединительного провода. Я описал опыты, при помощи которых я установил притяжение или отталкивание всей магнитной стрелки под действием соединяющей проволоки.

Я описал приборы, которые предполагал соорудить, и, между прочим, гальванические винты и спирали. Я указал, что последние будут производить во всех случаях те же действия, что и магниты.

Затем я коснулся некоторых подробностей относительно своего воззрения на магниты, согласно которому они обязаны своими свойствами единственно электрическим токам, расположенным в плоскостях, перпендикулярных их оси.

Я коснулся также некоторых подробностей относительно подобных же токов, предполагаемых мною в земном шаре. Таким образом, все магнитные явления я свел к чисто электрическим действиям».

Ну, это уж он зря! Да еще так безапелляционно! В зале академии было немало сторонников и убежденных приверженцев гипотезы «магнитной жидкости», легко объясняющей природу магнетизма. Первым со своего места поднялся Жан Батист Био. Он ожесточенно напал на высказанные Ампером предположения и предложил опытом, только опытом доказать истинность новой гипотезы. Био грудью встал на защиту «магнитной жидкости», такой привычной и удобной, а главное, наглядной.

Дело заключалось в том, что в то время, когда Ампер занимался изучением взаимодействия проводников с током, Био вместе с двадцатидевятилетним военным хирургом Феликсом Саваром, увлекшимся физикой, исследовал законы воздействия тока на магнитную стрелку. Результатом этих исследований явился важный закон электродинамики, сформулированный, естественно, в привычных терминах представлений о «магнитных жидкостях», или «магнитных субстанциях». Вот каким он был в первой редакции: «Если неограниченной длины проводник с проходящим по нему вольтовым током действует на частицу северного или южного магнетизма, находящуюся на известном расстоянии от середины провода, то равнодействующая всех сил, исходящих от провода, и общее действие провода на любой – южный или северный – магнитный элемент обратно пропорциональны расстоянию последнего от провода». Трудная формулировка, согласен. Не вдруг и запомнишь. А уж применять ее и того труднее. Но она была первой. И Био ее защищал.

Правда, старый и мудрый Лаплас проанализировал этот обобщенный, интегральный закон и показал, что в случае не бесконечно длинного проводника, а конечного – так называемого элемента тока – сила этого воздействия убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Получился тот самый дифференциальный закон Био – Савара – Лапласа, который изучают сегодня в школе. Амперу трудно было возражать, поскольку он во многих своих выводах опирался на интуицию. Экспериментальных данных по-прежнему не хватало. Био торжествовал.

Пройдет сорок лет, прежде чем Максвелл сумеет подтвердить правоту Ампера теоретически. А потом уже в ХХ веке американские физики Сэмюэл Джексон Барнетт, Альберт Эйнштейн и нидерландский физик Вандер Йоханнес де Гааз найдут пути экспериментального подтверждения тех выводов, которые сформулировал Максвелл.

Месяц спустя Ампер опять выступил на очередном академическом заседании с сообщением о результатах своих новых опытов. Тем временем немецкий физик Швейггер, использовав открытие Ампера, сконструировал мультипликатор, прибор, в котором магнитная стрелка подвешивалась внутри широкой катушки из изолированной проволоки. Теперь даже слабый ток, проходящий по виткам мультипликатора, позволял экспериментатору наблюдать «эффект Эрстеда». На базе этого прибора капитан итальянской армии, физик Леопольдо Нобили соорудил в 1825 году первый в мире чувствительный гальванометр.

В 1821 году, устав от изнурительных опытов, которые он проводил в собственной квартире на улице Фоссе де Сен-Виктор, за столиком, сделанным своими руками, и с приборами, изготовленными сельским слесарем, Ампер заявил, что переходит к составлению теории. В ней он хотел в ясной математической форме описать и привести к единству все многочисленные результаты опытов и электродинамические явления.

Нельзя сказать, чтобы теория Ампера, несмотря на ее математическую строгость, вызвала всеобщее воодушевление среди физиков и была сразу и повсеместно принята как руководство к дальнейшим исследованиям. Отнюдь! Прежде всего путаные описания Ампера сильно уступали в строгости его математическим выводам. Но главной причиной было то, что Ампер отбрасывал такие привычные для всех понятия, как магнитные жидкости, заполняющие тела. Он сводил все явления взаимодействия магнитных тел только к «вольтаическим токам». Эти токи окружали, по его мнению, частицы металла чуть ли не наподобие декартовых вихрей, что в эпоху Ньютона было отринуто большинством ученых…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК