Виды антенн и что из них можно использовать дома

То, что кажется странным, редко остается необъясненным.

Георг Кристоф Лихтенберг

Радиосвязь и радиовещание немыслимы без антенной техники. Антенны, — излучающие и принимающие радиоволны, использовались, как мы успели убедиться, и на заре радиотехники, применяются они и сейчас. К настоящему времени разработано великое множество антенн разных размеров, конструкций, эффективности. Появилась даже целая наука, занимающаяся только антенной техникой. Поскольку мы только начинаем вступать в мир радиоволн, нам просто необходимо познакомиться с наиболее распространенными типами антенн. Однозначно можно утверждать, что без антенны ваш радиоприемник будет только шипеть, а позывные вашего радиопередатчика никто не сможет принять.

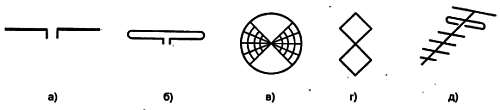

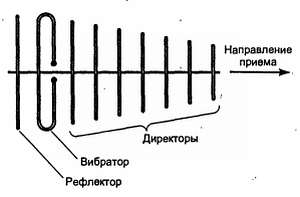

Где можно увидеть антенну? Во-первых, обратите внимание на крышу своего дома. Наверняка вы заметите там телевизионную антенну, принимающую телесигнал. Это — приемная антенна. Она может иметь множество конструктивных вариантов — две простые трубочки, напоминающие вибратор Герца, подковообразную горизонтальную сплюснутую петлю, «паутинку» в круглом обруче, несколько ромбиков, расположенных друг над другом. Горизонтальную трубку, поперек которой установлена «лесенка» из таких же трубочек. Эти антенны имеют свои названия — диполь, петлевой вибратор, «паутинка», ромбическая, волновой канал (рис. 10.17).

Рис. 10.17. Виды используемых в телевидении антенн:

а — диполь; б — петлевой вибратор; в — «паутинка»; г — ромбической; д — волновой канал

Имеется еще ряд конструкций, которые мы здесь не называем. Телевизионные антенны могут также состоять из нескольких вариантов антенн, установленных на одной несущей мачте. Этим достигается оптимальный прием сигналов разных частот. Антенны в таком случае просто переключаются, или их сигналы складываются в специальном устройстве — частотном сумматоре.

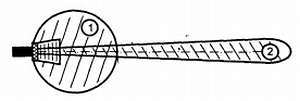

Значительно отличается от приемных конструкция передающих телевизионных антенн (рис. 10.18).

Рис. 10.18. Передающая ТВ антенна

Мы уже знаем, что телевещание возможно в диапазоне волн не ниже УКВ. Из-за этого передающая антенна требует установки на большой высоте — иначе территориальный охват будет очень маленьким. Уникальные сооружения, создаваемые для передающих телеантенн, — телебашни, — наряду с другими историческими памятниками, стали символами крупных городов. Порой только по одному виду, открывающемуся на телебашню, можно назвать город. Передающая телеантенна состоит из ряда дипольных излучателей (вибраторов Герца), расположенных вертикально на специально рассчитанном расстоянии друг от друга.

Излучателей может быть много — десять и больше. Зачем? Если, скажем, передающую антенну выполнить в виде одного диполя, то окажется, что большая часть сигнала будет «уходить» не по направлению к земному горизонту, но также и вверх. Для кого нужны такие растраты сигнала? Для птиц и космонавтов? Электромагнитная волна, формируемая телеантенной, должна иметь вид, напоминающий луч прожектора. А обеспечивает «луч» как раз линейка диполей, выстроенных в ряд. Специалисты говорят, что антенна приобретает острую направленность.

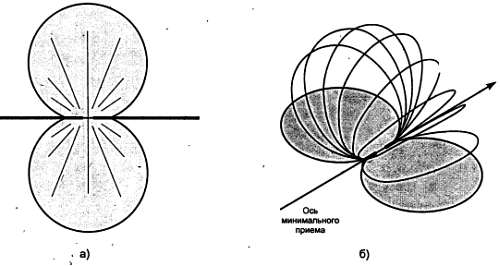

Здесь мы подошли к одному из главных свойств любой антенны, называемом диаграммой направленности. Представить диаграмму направленности можно из следующего примера. Допустим, мы окружили антенну большой шарообразной оболочкой, напоминающей мыльный пузырь, и стремимся замерить в каждой его точке уровень сигнала, исходящий от антенны. Если излучение ненаправленное, в каждой точке пузыря мы измерим одинаковый уровень. А если имеется направленность, на пузыре образуется как бы пятно. Это пятно — зона максимального излучения антенны (рис. 10.19).

Рис. 10.19. Диаграмма направленности антенны:

1 — слабонаправленной; 2 — остронаправленной

Диаграммой направленности характеризуются и приемные антенны. Направленные антенны, кстати, более предпочтительны в технике телеприема, так как меньше «насасывают» помехи со сторон, расположенных вне зоны максимума сигнала. Однако их надо точнее устанавливать в направлении на передающую антенну.

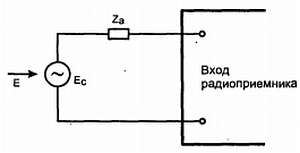

Чем еще характеризуется та или иная антенна? У нее есть очень важный параметр — действующая высота. Чтобы понять, что такое действующая высота, взглянем на рис. 10.20.

Рис. 10.20. Эквивалентное представление антенны через источник ЭДС

Антенна — это всего лишь преобразователь электромагнитной волны в ЭДС. Причем, преобразовываться в ЭДС может, как мы уже знаем, и электрическая, и магнитная составляющие. Электромагнитная волна в любой точке пространства характеризуется напряженностью своих компонент — электрической и магнитной. Но напряженность электрического поля, единицей которой служат [В/м], должна быть как-то преобразована в вольты, которые можно будет подвергнуть преобразованиям в тракте радиоприемника. Очевидно, что, домножив напряженность поля на единицу длины, мы и получим те самые долгожданные вольты:

Ec = E·hд

где Ес — ЭДС сигнала на входе приемника, В;

Е — напряженность электрического поля в точке приема, В/м;

hд — коэффициент пропорциональности (действующая высота антенны), м.

Какую информацию несет это соотношение? Очень важную! Оказывается, действующая высота антенны зависит не только от собственно высоты ее установки, но также и от конструктивных параметров. Соответственно, установив в одной и той же точке две разные по конструкции антенны, можно получить разный уровень ЭДС на ее выходе!

Как видно из рис. 10.20, антенна представляет собой простой генератор ЭДС со своим внутренним сопротивлением Za. Наличие этого внутреннего сопротивления, которое, в зависимости от конструкции антенны и длины волны, принимаемой ею, может быть и чисто активным, и реактивным. В этой книге мы не будем подробно рассматривать вопросы, связанные с сопротивлением антенны, скажем лишь, что данное обстоятельство вызывает необходимость согласовывать радиоприемник с антенной для более эффективного приема. Теория антенной техники утверждает, что лучше всего передавать в нагрузку (на вход радиоприемника) максимальную мощность, а для этого необходимо соблюсти условие равенства сопротивлений антенны и нагрузки.

Поговорим теперь о конструкциях антенн. Самая простая и до сих пор популярная у радиолюбителей — симметричный вибратор (диполь, вибратор Герца), изображенный на рис. 10.21.

Рис. 10.21. Симметричный вибратор (диполь)

Антенна состоит из двух проводников одинаковой длины, между которыми включена линия, соединяющая антенну с приемником, — фидер. Наиболее эффективным считается полуволновой вибратор, у которого длина плеча (l) выбирается равной четверти длины принимаемой волны (λ). Отсюда следует важный вывод: практически все антенны имеют неравномерную частотную характеристику. То есть наиболее эффективный прием будет осуществляться для волны какой-то определенной длины. Чем больше длина волны отличается от расчетной, тем хуже условия приема.

Это обстоятельство заставляет использовать разные антенны для приема волн разных длин. Однако волны с примерно близкими длинами чаще всего можно принимать на одну и ту же антенну, спроектированную на середину диапазона, — без заметного ухудшения качества приема.

Очень важный момент — поляризация волны, о которой мы говорили выше. Передающие антенны ДВ и СВ радиостанций излучают вертикально-поляризованную волну, у которой электрическая составляющая вертикальна, поэтому для ее приема дипольные антенны нужно располагать вертикально. Другой интересный и, возможно, для кого-то печальный вывод можно сделать, рассчитав реальные размеры симметричных вибраторов. Оказывается, только вибраторы УКВ-диапазона могут помещаться в городской квартире. Антенны же для приема волн КВ и уж тем более СВ и ДВ диапазонов имеют очень большие размеры. Поэтому их выносят на улицу, располагая на крыше дома, между домами, между деревьями. Радиовещатели, работающие в этих диапазонах, зная, какая антенна нужна для качественного приема, решили «не издеваться» над слушателями, а просто увеличили мощность своих передающих станций. Коротковолновики-любители не могут произвольно наращивать мощность своих станций до бесконечности, поэтому они просто вынуждены выносить на крыши своих домов тщательно изготовленные крупногабаритные антенны.

В памяти одного из авторов этой книги осталась история, свидетелем которой он был на протяжении десятка лет, совершая выезды на дачу. Напротив железнодорожной станции стоял высокий многоквартирный жилой дом. В ожидании поезда ничего не оставалось, как изучать окрестности, в том числе и заглянуть на крышу этого дома. Так вот, на крыше сначала была протянута горизонтальная проволока полуволнового диполя, потом ее сменил примерно десятиметровый куб на мачте, позже вместо куба появилась плоская решетка. Скорее всего, коротковолновик-любитель, живший в доме, по мере возрастания знаний и возможностей повышал эффективность своей аппаратуры.

Действующая высота полуволнового вибратора рассчитывается по формуле:

hd = λ/π

Внутреннее сопротивление (Za) этого вида антенны составляет 73 Ом. Оно несет чисто активный характер и согласуется со стандартным входным сопротивлением 75 Ом. Диаграмма направленности этой антенны — слабо выраженная. Она имеет вид «восьмерки» и показана на рис. 10.22.

Рис. 10.22. Диаграмма направленности симметричного вибратора:

а — на горизонтальной плоскости; б — в объеме на поверхности Земли

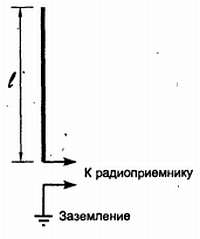

Другая — тоже часто встречающаяся разновидность антенны — несимметричный вибратор, рис. 10.23. Рисунок дает общее представление, так сказать, идею антенны.

Рис. 10.23. Несимметричный вибратор

Основные электрические характеристики несимметричного вибратора в значительной степени зависят от конкретной конструкции. О некоторых из них мы поговорим чуть позже, а сейчас обсудим новый термин, появившийся в нашем рассказе, — заземление.

Для появления в цепи электрического тока, необходимо, чтобы цепь замкнулась. В симметричном вибраторе она замыкается электромагнитной волной между плечами антенны. А вот в несимметричном вибраторе мы имеем только одно плечо. Где же другое? А другим плечом может с успехом служить… поверхность Земли!

Мы уже знаем, что земная поверхность имеет свойство проводить электрический ток, так как в ее составе есть ионы солей, металлы, вода. Конечно, электропроводность почвы намного хуже электропроводности металлов, но ее вполне достаточно для организации второго плеча антенны, предназначенной для приема радиовещательных станций. Почти даром нам удастся вдвое сократить длину диполя!

Если читатель живет в загородном доме, ему не составит большого труда изготовить хорошее заземление. Делается это очень просто: берется ненужное металлическое изделие с большой площадью поверхности, например корыто. К изделию прикручивается болтом или припаивается проводник (например, экранная оплетка от отслужившего свой срок телевизионного кабеля). Затем изделие закапывается на глубину примерно 1 м. Перед тем как закопать корыто, лучше посыпать его поваренной солью и древесным углем (из печки) для улучшения электропроводности (рис. 10.24, а).

Если же читатель живет в городской квартире, да еще и на одном из последних этажей высотного дома, то тащить провод заземления в квартиру будет сложно. Мало того, прилегающая территория может быть просто заасфальтированной. Но не огорчайтесь, вы не останетесь в стороне от радиоприема на несимметричный вибратор, хотя ситуация с заземлением в городской квартире сложнее. Вот что пишет в отношении заземления известный уже нам В. Т. Поляков [9]: «Неплохим заземлением служат трубы центрального отопления. Они хоть и изолированы, но в современных многоквартирных домах электрически соединяются с общим контуром заземления дома. В любом случае разветвленная тепловая сеть служит отличным противовесом антенне. К газовым трубам подключаться запрещается».

По существующим нормам техники безопасности использование труб центрального отопления в качестве заземлителей вообще-то недопустимо. И вот почему. Все соединения труб выполняются не сваркой, а разъемными, к тому же, если неожиданно кто-то начнет менять у себя в квартире батарею, электрический контакт точно нарушится. Мы намереваемся использовать заземление не в качестве защитной меры, предотвращающей от поражения электрическим током, а для приема. Поэтому наиболее близким вариантом, рекомендуемым радиолюбителям, следует считать металлическую канализационную трубу. Она выполняется сварной, и, даже если не будет контачить с землей, все равно ее протяженности будет достаточно. Нужно зачистить трубу до металла с помощью наждачной бумаги в месте подключения, убрав краску и окислы. Затем можно надеть на зачищенное место металлический хомут, изготовленный самостоятельно из металлической полоски или приобретенный в автомагазине (такие хомуты используются для крепления шлангов). Теперь трубу и хомут можно покрасить, оставив незащищенным только место, куда будет крепиться проводник (рис. 10.24, б).

Рис. 10.24. Заземление радиоприемника:

а — в загородном доме; б — в городской квартире

Наиболее искушенные читатели могут вспомнить, что нулевой проводник в подавляющем большинстве трехфазных систем питания обычно заземляется, а сама система получает название системы с глухозаземленной нейтралью. Один из проводов в электрической розетке теоретически может стать заземлением для приемника. Но только теоретически! Авторы настоятельно не рекомендуют пользоваться этим способом, так как, во-первых, это запрещено действующими правилами техники безопасности, во-вторых, при неумелых действиях и по забывчивости можно подключиться не к «нулю», а к «фазе», получить удар током, а в-третьих, на нулевой провод наводятся помехи с фазных проводов, и из-за этого прием станет просто невозможным. Пользуйтесь вышеназванными двумя способами! Как показывает практика, хорошее заземление может улучшить помехозащищенность радиовещательного приемника.

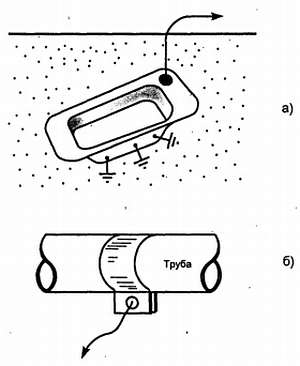

Но вернемся к приемным антеннам. В диапазонах ДВ, СВ и КВ наиболее, предпочтительно использовать наружные несимметричные вибраторы Г-типа и Т-типа, показанные на рис. 10.25.

Рис. 10.25. Распространенные антенны:

а — Г-образная антенна; б — Т-образная антенна

Конечно, по сравнению с длиной волны они имеют небольшие размеры, но это — лучший вариант для радиолюбителя. Антенна подвешивается на двух мачтах как можно выше от земли (желательно на высоте 10–15 м). Прием ведется на отрезок вертикального провода. Действующая высота такой антенны приблизительно равна:

hd ~= h

то есть высоте вертикального проводника. Зачем нужен горизонтальный проводник? Вместе, с земной поверхностью он образует конденсатор, который и перезаряжает электромагнитная волна. Мы знаем, что чем больше емкость конденсатора, тем меньше его реактивное сопротивление, тем больше ток в цепи и тем больше напряжение, отдаваемое антенной в нагрузку. Казалось бы, чем длиннее этот проводник, тем. эффективнее будет осуществляться прием. Но на самом деле это не так. Горизонтальный проводник нет смысла делать длиннее 30 м, так как часть емкости, образуемая удаленными концами, будет настолько незначительной, что ее вклад практически не ощущается.

Обе разновидности антенн относятся к типу ненаправленных. Т-образная антенна вообще обладает круговой диаграммой направленности, а Г-образная имеет слабовыраженный максимум со стороны вертикального, проводника — снижения.

Советы по изготовлению Т-образных и Г-образных наружных антенн мы здесь не приводим — все определяется конкретными условиями и возможностями читателя. Но два обязательных совета все же дадим. Во-первых, горизонтальный — «емкостный» — проводник нужно хорошенько изолировать от мачт (опор), чтобы не возникали токи утечки. Сделать это можно с помощью фарфоровых изоляторов, продающихся в магазинах электротоваров для выполнения открытой проводки. Можно также использовать материал, слабо восприимчивый к влажности, например толстое оргстекло, просверлив в пластинке два отверстия — для проводника и для растяжки. Желательно также сделать по две изолированные вставки с каждой стороны, как показано на рисунках.

Второй совет касается техники безопасности. Помните судьбу Рихмана, сподвижника Ломоносова? Во время грозы в наружную антенну может ударить молния — источник пожара. Поэтому при приближении грозы нужно замкнуть провода заземления и снижения. Сделать это элементарно просто — достаточно установить в удобном месте переключатель или, что даже лучше, разрядник (так называют специальный элемент, который обладает способностью при повышении на нем напряжения выше определенного уровня закорачивать цепь).

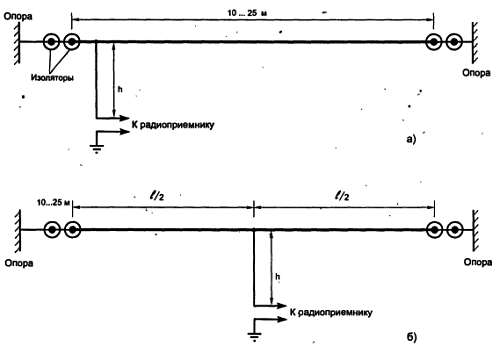

Если по каким-либо причинам установить описанные выше антенны не удалось, можно воспользоваться несколько худшим вариантом — изготовить метелочную антенну (рис. 10.26, а). Роль емкостной обкладки здесь выполняет пучок тонких проводников длиной примерно 0,5 м, закрепленных на верхушке мачты. Естественно, «метелка» должна быть связана со снижением электрически.

Городские условия, увы, намного стесненнее сельских в плане развертывания эффективных антенн. Скорее всего, горожанам придется воспользоваться комнатной антенной Т-образного и Г-образного типа. Длина снижения таких антенн составляет примерно 1,5…2 м, а «емкостная» часть, располагаемая под потолком, — 4–6 м. Действующая высота комнатных антенн приближенно равна:

hd ~= h/2

Не так давно комнатные антенны такого типа можно было купить в радиомагазинах. Они представляли собой медный одножильный провод без изоляции, навитый в виде пружинки с диаметром 7—10 мм. Протянув под потолком суровую нитку или леску, антенну растягивали на ней из одного угла комнаты к другому, затем изготавливали снижение. Комнатной антенне не нужна грозозащита!

Сейчас такую антенну купить едва ли возможно, поэтому, если у читателя хватит терпения, можно навить ее из трансформаторной проволоки. А можно и, не мудрствуя лукаво, натянуть кусок провода без навивки.

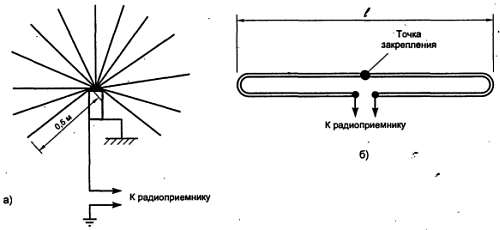

Еще один тип вибратора, который используется преимущественно в диапазоне УКВ, — петлевой вибратор (рис. 10.26, б).

Рис. 10.26. Варианты антенн:

а — метелочная; б — петлевой вибратор

Он часто изготавливается из трубочек небольшого диаметра (5—10 мм). Длина вибратора (l) выбирается равной половине средней длины волны УКВ диапазона ( λ). Между торцами трубок, в месте подключения фидера, нужно оставить зазор 50–70 мм. Для такой антенны действующая высота равна:

hd ~= 2λ/π

то есть в два раза больше, чем действующая высота полуволнового вибратора. Однако ее внутреннее сопротивление равно 292 Ома. Важно также отмстить, что радиостанции диапазонов OIRT и CCIR излучают по-разному поляризованные волны. Так что при установке антенны необходимо добиться максимального уровня сигнала, вращая ее не только в горизонтальной плоскости, но также и в вертикальной. Закрепить петлевой вибратор можно в «точке», показанной на рис. 10, 26. Причем закрепить вибратор можно в этом месте даже к металлической несущей конструкции, так как потенциал точки закрепления — нулевой.

А теперь, завершая рассказ о петлевом вибраторе, покажем, как с помощью очень простых способов можно повысить действующую высоту этой антенны и придать ей более острый вид диаграммы направленности. В 1924 г. Хидецугу Яги (1886–1976), профессор Токийского инженерного колледжа при Императорском университете, вместе со своими ассистентами Уда и Окабе впервые практически реализовал идею использования пассивных элементов для создания эффективной направленной антенны. С того времени термины «яги» или «яги-уда» стали нарицательными для обозначения многоэлементных направленных антенн.

Что же представляет собой антенна «яги-уда»? В отечественной литературе ее называют чаще антенной типа «волновой канал». Этот вид коллективных телеантенн можно видеть на любой крыше многоквартирного дома. Взгляните на рис. 10.27.

Рис. 10.27. Антенна «яги-уда» (волновой канал)

Знакомый нам петлевой вибратор с одной стороны «перегорожен» множеством директоров — горизонтальных линеек, а с другой имеется рефлектор. Если по определенному правилу рассчитать длину этих элементов и расположить их на соответствующих расстояниях, то антенна приобретает замечательные свойства, описываемые выше, — становится направленной и развивает большее значение ЭДС на выходе. Увеличивая количество директоров, можно повысить направленность и увеличить ЭДС. Основной вклад в этой антенне вносят директоры, располагаемые близко от вибратора, с увеличением расстояния их вклад уменьшается. Но тем не менее иногда количество директоров наращивают до 30 и более!

Антенна «уда-яги» подходит для так называемого «дальнего приема» УКВ сигналов, но изготавливать ее начинающему радиолюбителю не рекомендуется. Причин несколько. Во-первых, для приема УКВ радиовещательных станций размеры антенны получаются внушительными, так что не всякий сможет сделать ее самостоятельно из подручных материалов. И во-вторых, что самое главное, эта антенна требует настройки. Необходимо с помощью специальных приборов подобрать (впрочем, в небольших пределах) расстояние между директорами и их длину, что может быть выполнено только людьми с высокой степенью квалификации и большим опытом. Ненастроенная антенна может работать намного хуже настроенной.

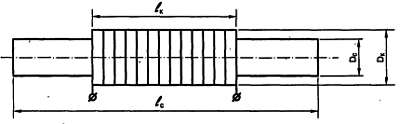

В заключение главы об антеннах поговорим о так называемых встроенных антеннах, которые хочется назвать — «антенны, которые всегда с тобой». Классикой в ДВ и СВ диапазонах уже давно Стали магнитные антенны. Называются они так потому, что для приема используется магнитная составляющая электромагнитной волны. Магнитная антенна — стержень из специального материала, напоминающего свойствами железо, — из феррита. Стержень бывает круглым или прямоугольным. На него намотана обмотка из провода, представляющая собой катушку индуктивности, рис. 10.28.

Рис. 10.28. Конструкция магнитной антенны

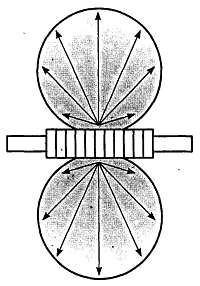

Диаграмма направленности магнитной антенны показана на рис. 10.29.

Рис. 10.29. Диаграмма направленности магнитной антенны на плоскости (в объеме вид аналогичен показанному на рис. 10.22, б)

Она имеет знакомый нам вид, подобный диаграмме направленности симметричного диполя. Всем хорошо знакомо, что портативный приемник всегда нужно поворачивать, добиваясь максимума сигнала. А стационарные ламповые приемники, которые невозможно повернуть, предусматривали в конструкции поворотную магнитную антенну, управляемую при помощи сложной системы шкивов, роликов, шнурков и тяг.

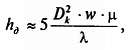

Действующая высота магнитной антенны определяется из формулы:

где Dk — диаметр намотки;

w — число витков обмотки;

μ — магнитная проницаемость сердечника.

Расчеты показывают, что действующая высота собственно магнитной антенны мала — она составляет несколько миллиметров. Чтобы повысить ее до значения 1…2 м, параллельно катушке включают конденсатор переменной емкости и настраивают этот узел в резонанс с принимаемой волной. (О резонансе мы поговорим чуть позже.)

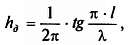

Часто встраивается в радиоприемник выдвижная телескопическая антенна. Она эффективна при приеме на КВ и УКВ-диапазонах, но в автомобильных приемниках используется во всем диапазоне принимаемых частот. Действующая высота телескопической антенны:

где l — длина телескопической антенны.

Вот и все разновидности антенн, на которых рекомендуем остановиться начинающему радиолюбителю. В профессиональной технике используются конструкции антенн намного сложнее. «Тарелки» спутникового телевидения — крохотные, едва видные штырьки на корпусах сотовых телефонов, вращающиеся «кубические сетки» радаров и локаторов, рупора СВЧ техники — все это мир антенн.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК