Приемник прямого преобразования

Этот вид радиоприемников очень популярен у радиолюбителей, ведь при весьма простой реализации он позволяет добиться высоких показателей селективности и чувствительности. Кроме того, приемник прямого преобразования не нуждается в постоянной подстройке уровня регенерации, так как построен он не по принципу прямого усиления сигнала, а с использованием методов частотного преобразования сигналов. Чтобы понять, как работает приемник прямого преобразования, или гетеродинный приемник, как его по-другому называют, обратим внимание на рис. 11.41.

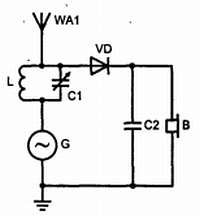

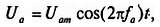

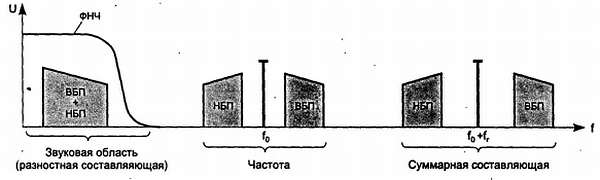

Рис. 11.41. К пояснению работы гетеродинного радиоприемника

Мы опять видим знакомый детекторный приемник, правда, несколько модернизированный. В контур введен генератор гармонического (синусоидального) колебания G, называемый гетеродином. Имеется также нелинейный элемент — полупроводниковый диод VD. Наличие нелинейности — принципиально важный момент для гетеродинного приемника, так как только нелинейный элемент может осуществлять преобразование сигналов. Чтобы показать, как это преобразование осуществляется, заглянем в школьный курс тригонометрии.

Для простоты будем считать, что приемник получает из антенны гармонический сигнал, который математически можно записать так:

где Uam — амплитуда сигнала, получаемого из антенны;

fa — частота принимаемого сигнала.

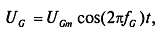

Генератор G создает другой синусоидальный сигнал, который записывается так:

где UGm — амплитуда сигнала, получаемого от генератора;

fG — частота сигнала генератора.

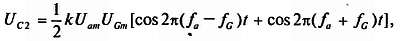

Оба сигнала, складываясь, воздействуют на нелинейный элемент — полупроводниковый диод — и в результате на конденсаторе С2 выделяется сигнал, который можно записать в виде:

где k — коэффициент пропорциональности, характеризующий качество преобразования.

Замечаем, что выходной сигнал будет содержать как очень высокую частоту — суммарную, складывающуюся из частоты гетеродина и несущей сигнала, так и низкую, состоящую из разности этих частот.

Здесь, чтобы понять процессы., происходящие в гетеродинном приемнике, сделаем небольшое отступление и разберемся в спектрах модулированных колебаний.

Помните, мы не раз уже говорили о том, что любой сигнал можно схематически изобразить как во временной, так и в частотной системах координат. Сейчас вы без труда изобразите синусоидальный сигнал во временной области — это «змейка», колеблющаяся относительно горизонтальной оси.

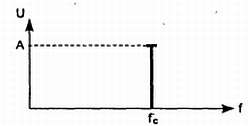

А вот как выглядит этот же синусоидальный сигнал в частотной области? Удивительно, но — очень просто! Взгляните на рис. 11.42.

Рис. 11.42. Вид синусоидального сигнала в частотной области (спектр)

Сигнал показан вертикальной палочкой, размер которой равен амплитуде сигнала и расположенной на частоте fc — частоте сигнала.

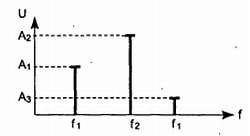

Все довольно просто, когда в электрической цепи мы наблюдаем одиночный синусоидальный сигнал. А если в этой цепи имеется несколько разночастотных синусоидальных сигналов? Рассмотреть их во временной области «в лоб» мы не сможем — увидеть удастся только малопонятное их переплетение. Выручит информация, представленная в частотной области, — спектр сигналов. На рис. 11.43 показан спектр трех синусоидальных сигналов с разными частотами и амплитудами.

Рис. 11.43. Спектр трех синусоидальных сигналов

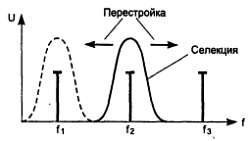

Примерно так же выглядит распределение сигналов радиостанций в эфире. Чтобы выделить нужный Сигнал на фоне мешающих, нужно «вырезать» его из всего спектра фильтром, роль которого в простейшем случае выполняет одиночный колебательный контур или регенеративный каскад. На рис. 11.44 видно, что с помощью операции селекции частота f2 будет принята, а соседние частоты — нет.

Рис. 11.44. Выделение нужного сигнала из спектра

Чтобы принять частоту f1 или f3 нужно перестроить фильтр на желаемую частоту. Из сказанного внимательный читатель может сделать справедливый вывод, что слишком широкая резонансная кривая может захватить и соседние — мешающие — частоты. Значит, нужно делать селективную кривую как можно острее, тогда и качество приемника будет лучше. Все правильно, но до определенного момента. Если читатель не только листал страницы этой главы, лежа на уютном диване, но еще и работал руками, изготавливая и налаживая радиоприемники, он наверняка заметил, что регенеративный приемник не может обеспечить хорошее качество звука при слишком большой степени регенерации, — звук становится неестественным, «бубнящим». Почему?

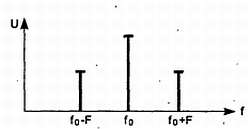

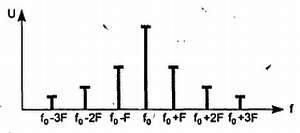

Действительно, есть смысл повышать добротность резонансного контура при приеме синусоидальных сигналов, что и используется в специальных приборах для изучения спектров сложных сигналов — селективных вольтметрах. Сигнал радиовещательной или связной радиостанции в отсутствие передачи действительно представляет собой в частотной области одиночную вертикальную дискрету. Но слушателю неинтересно принимать высокочастотные сигналы — он хочет слышать звуки. Для этого, как мы уже отлично знаем, сигнал несущей модулируют. И вот здесь картина резко меняется! Допустим сначала для простоты, что модуляция типа AM осуществляется синусоидальным сигналом частоты F, который лежит в звуковой области. Спектр АМ-колебаний в этом случае будет выглядеть так, как показано на рис. 11.45.

Рис. 11.45. Спектр AM колебания при модуляции синусоидальным сигналом с частотой F

Мы увидим дискрету несущей частоты (f0) и еще две составляющие с частотами (f0 — F) и (f0 + F). Эти частоты называются нижней и верхней боковыми полосами спектра АМ-колебания. «А нельзя ли «обрезать» боковые полосы при приеме?» — спросит читатель. Нет, нельзя! Как только мы «забудем» хотя бы про малую толику любой из спектральных составляющих АМ-колебания, мы исказим сигнал во временной области. Поэтому в простых радиоприемниках делают так, чтобы все составляющие принимаемого сигнала попадали в полосу резонансного контура.

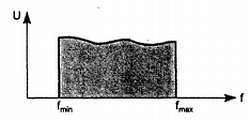

Модуляция синусоидальным сигналом звуковой частоты используется в радиотелеграфии. С помощью таких сигналов удобно вести работу «морзянкой». Звуковые же сигналы намного сложнее. Они не повторяются во временной области, содержат множество частот, и при их представлении в частотной области рисовать дискреты уже не получится. Звуковой сигнал имеет непрерывный спектр, показанный на рис. 11.46.

Рис. 11.46. Спектр звуковых сигналов

Более того, вершина этого спектра постоянно «дышит» — меняется ее форма, подобно тому, как прыгают столбики на пульте профессионального звукооператора. Что же делать, как описать такой сигнал, как обеспечить его качественную передачу? Тоже очень просто!

Достаточно обеспечить в передающем устройстве возможность пропускания частот от десятка герц до десятка килогерц, и весь сигнал «уйдет» в эфир.

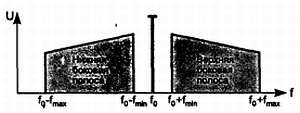

Структура спектра АМ-колебания, модулированного звуковым сигналом, показана на рис. 11.47.

Рис. 11.47. Спектр АМ-колебания при модуляции звуковым сигналом

Прием такого АМ-колебания сопровождается требованием определенной ширины селективной кривой приемника, как показано на рис. 11.48.

Рис. 11.48. Прием спектра AM колебания

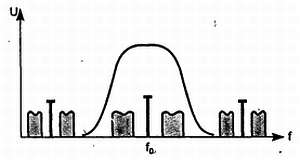

ЧМ-модуляция по своему частотному представлению сложнее AM-модуляции. Мы не будем подробно углубляться в особенности этих спектральных характеристик, скажем лишь, что ЧМ-колебания требуют для своего приема более широкие полосы пропускания входных каскадов радиоприемников. На рис. 11.49 показан спектр ЧМ-колебания при модуляции синусоидальным сигналом.

Рис. 11.49. Спектр ЧМ-колебания, модулированного синусоидальным сигналом F

Как и раньше, мы видим частоту несущей (f0) и две боковые полосы, однако, кроме составляющих (f0 — F) и (f0 + F), появляются и составляющие (f0 — 2F), (f0 — 3F), (f0 + 2F), (f0 + 3F), называемые побочными гармониками. Число побочных гармоник в значительной степени зависит от соотношения максимальной и минимальной частот несущей при модуляции…

Почему в звуковой области совпали верхняя боковая и нижняя боковая полосы? Очень просто: теоретически нижняя боковая полоса попадает в область отрицательных частот, чего, конечно, в реальной жизни не бывает. Поэтому она отображается относительно вертикальной координатной оси, накладывался на верхнюю боковую полосу. Обе боковые полосы идентична друг другу, поэтому теоретически при наложении не должно происходить никаких неприятных эффектов.

Рис. 11.50. Операция переноса спектра в гетеродинном приемнике

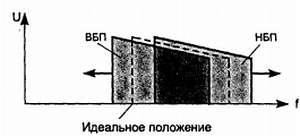

Теоретически! А практически неприятные эффекты происходят. Давайте вначале изучим их источник, потом опишем, и в конце разберемся, как с ними бороться. Верхняя боковая и нижняя боковая полосы идеально накладываются друг на друга только в случае полного совпадения частоты несущей и частоты гетеродина, причем такое совпадение, когда равны не только частоты но и одинаковы фазы колебаний. В противном случае ВВП и НБП «разъедутся» так, как показано на рис. 11.51.

Рис. 11.51. Неидеальное положение боковых полос вследствие отличия частоты гетеродина от частоты несущей

При большом расхождении частот может появиться характерный «свист» на частоте, равной разнице между гетеродинной и частотой несущей. При небольшом расхождении свист пропадает, но появятся биения боковых полос, когда сигналы очень близких частот будут то складываться, то вычитаться. Выходной звуковой сигнал окажется вновь промодулированным разностной частотой гетеродина и несущей, в результате — сильно искаженным на слух. Читатель может сразу же предложить способ борьбы с этими эффектами, устанавливая частоту гетеродина, в точности равной частоте несущей. Едва ли такое удастся осуществить в реальных приемниках, так как, во-первых, частота несущей немного меняется вследствие нестабильности задающего генератора передатчика, во-вторых, имеется нестабильность гетеродина (тепловая, по питанию, временная), в-третьих, невозможно совместить фазы независимых сигналов и поддерживать стабильно-фазовое состояние неограниченно долго. Что же делать?

Логика дальнейших размышлений приводит к простому решению: нужно каким-то образом сделать так, чтобы сигнал гетеродина автоматически управлялся — синхронизировался — сигналом несущей, тогда все неприятные эффекты будут исключены. Такой приемник имеет название синхронный гетеродинный приемник. Синхронизировать гетеродинный сигнал можно двумя способами: во-первых, выделив в чистом виде сигнал несущей, усилив его и подав на специальную схему синхронизации, называемую схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Способ довольно сложный для начинающего радиолюбителя, если собирать приемник без применения интегральных микросхем. Но, к счастью, существует и другой, намного более простой способ синхронизации, связанный с интересным явлением, называемым прямым захватом частоты. Прямой захват частоты тесно связан с упомянутым нами явлением биений близких частот. Сильные сигналы могут влиять на слабые сигналы с близкими частотами таким образом, что через некоторое (непродолжительное) время слабый сигнал будет иметь такую же частоту и фазу, что и сильный сигнал. Синхронный приемник с прямым захватом частоты вполне доступен для изготовления начинающими радиолюбителями, поэтому чуть ниже мы приведем его схему и рекомендации по сборке.

Что еще можно предложить для исключения неприятных эффектов? Есть вариант подавления одной из боковых полос при переносе спектра. Тогда в звуковую область будет попадать только одна полоса и биения частот не проявятся. Данный тип приемников тоже используется радиолюбителями. Он называется однополосным.

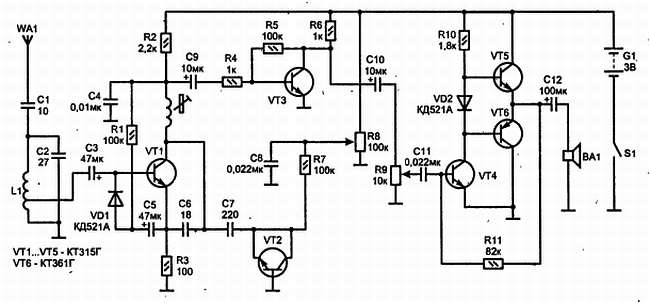

Интересный вариант радиолюбительского гетеродинного приемника с прямым захватом частоты для приема УКВ ЧМ станций появился в середине 80-х гг. XX в. Его разработал радиолюбитель А. Захаров из г. Краснодара [1], [2], [3] и усовершенствовал в плане повышения селективности минский радиолюбитель М. Сапожников [4]. В конструкции, приводимой в этой книге (рис. 11.52), за основу взяты идеи именно этих радиолюбителей.

Рис. 11.52. Гетеродинный приемник с прямым захватом частоты

Антенна WA1 представляет собой отрезок медного провода длиной 1,0…1,5 м. Сигнал с антенны через разделительный конденсатор С1 поступает на резонансный контур L1C2, который формирует селективную кривую приемника. Средняя частота этого контура принята равной 70 МГц.

Перестраивать его при перестройке приемника особого смысла нет, так как этот контур широкополосен. Гетеродин приемника построен на транзисторе VT1. Самовозбуждение гетеродина обеспечивается конденсатором С6, представляющим собой элемент обратной связи. Нужная частота возбуждения гетеродина задается резонансным контуром L2, С4, С7, VT2, Читателю, вероятнее всего, непонятно, какую роль выполняет в контуре транзистор VT2, включенный необычно — при соединенных коллекторе и эмиттере. Вспомним, что коллекторный и эмиттерный переходы транзистора представляют собой полупроводниковые диоды. В таком включении транзистор превращается в два диода, соединенных параллельно и смещенных обратно благодаря напряжению, подводимому через резистор R7. Напряжение смещения может регулироваться резистором R8. Зачем? Помните, когда мы рассказывали о таких замечательных элементах, как варикапы, мы упомянули возможность их использования для настройки радиоприемников. В качестве варикапа в радиолюбительских конструкциях вполне можно применять полупроводниковые диоды или транзисторы в диодном включении. Величина барьерной емкости регулируется подачей обратного смещения.

Диод VD1 улучшает селективность приемника, не позволяя мощным помехам прямо детектироваться на эмиттерном переходе транзистора VT1. Конденсатор С4 и резистор R2 представляют собой простейший ФНЧ для выделения звукового сигнала. На транзисторе VT3 построен предварительный усилитель низкой частоты, резистор R9 — регулятор громкости. Транзисторы VT4…VT6 — элементы двухтактного усилителя мощности.

В конструкции приемника неполярные конденсаторы должны быть керамическими любого типа, полярные — также любого типа, например, К50-6, К50-16, К50-29, К50-35, К50-68 или импортные аналоги. Катушка L1 наматывается на оправке диаметром 5 мм проводом типа ПЭВ, ПЭЛ, ПЭТВ. Диаметр провода — 0,5 мм, шаг намотки — 1 мм, количество витков — 5. Отвод сделан от второго (нижнего по схеме) витка. После намотки оправку нужно извлечь.

Катушка L2 состоит из 9 витков того же провода диаметром 0,2…0,3 мм, намотанных на каркас диаметром 6 мм. Подстроечный сердечник катушки L2 нужно изготовить из алюминиевого прутка диаметром 5 мм и длиной 20 мм. Можно нарезать на этом прутке резьбу, шлиц и вворачивать подстроечник в каркас. Динамическая головка ВД1 — типа 0,5ГДШ-4 или 0,25ГДШ-3. Подойдут также динамические головки от головных телефонов отслуживших плееров. Переменные резисторы — любого типа. В качестве резистора R8 желательно использовать многооборотный вариант типа СПЗ-38 или СП5-16, чтобы обеспечить плавность перестройки по диапазону. Питание приемника осуществляется от двух пальчиковых батареек напряжением 1,5 В, соединенных последовательно.

Транзисторы VT1…VT6 могут быть с любым буквенным индексом, вместо диодов КД521 подойдут КД522 с любой буквой.

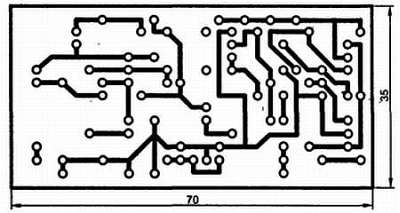

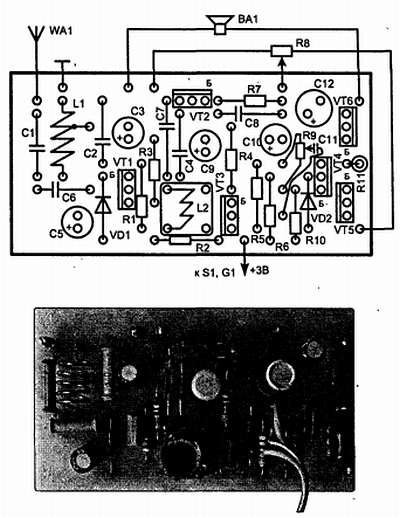

Печатная плата приемника показана на рис. 11.53, монтажный чертеж — на рис. 11.54.

Рис. 11.53. Печатная плата

Рис. 11.54. Сборочный чертеж и внешний вид монтажа

Настройка приемника сводится к установке границ принимаемого диапазона вращением подстроечника катушки L2. Диапазон удобно контролировать по промышленному приемнику. При правильной настройке приемника резистор R8 должен обеспечивать прием всех станций диапазона 64…73 МГц.

В заключение отметим, что все приемники с прямым захватом частоты обладают невысокой стабильностью, и не исключено, что через некоторое время станция «уйдет» — ее нужно будет вновь подстроить резистором R8.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК