Конец одной утопии

«Отсутствие интереса к чтению — это болезнь общества, которая развивалась на протяжении последних 25 лет и сегодня дошла до критической фазы, и мы достали до дна». Это сказал в мае 2007 года на заседании совета по государственной политике министр культуры РФ Александр Соколов. Известное небогатой мимикой лицо министра омрачала тень страдания, и было понятно, что речь идет о национальной катастрофе.

Министерство культуры — социальный институт, способствующий сохранению традиции, то есть по природе своей — консервативный орган. Уже этим задана позиция его руководителя, отмечающего утрату культурной практики, представляющейся базовой для современной цивилизации. Но если посмотреть на ситуацию без лишних эмоций, она может показаться не столь однозначной. История процесса часто объясняет и его содержание. Попробуем пойти этим путем.

Книга пришла на Русь вместе с христианством, что предопределило высокий статус письменного слова, связанного с сакральным. Долгое время переписывались книги почти исключительно богослужебные и церковно-канонические. Заказчиками и читателями была элита — социальная верхушка и духовенство. Переписка книг была делом богоугодным, требующим благословения, мытья рук перед каждым контактом с книгой и чтения молитв во время работы.

Русскому средневековому человеку механизация и обезличивание священнодействия воспроизведения письменного слова представлялись делом богопротивным.

Петр I попытался вывести эту проблему из области религиозной в общекультурную, для чего ему пришлось создать иной вид книги — новый по содержанию (о другом), по языку (отказ от церковнославянского) и по виду (общегражданский шрифт). Император постарался заставить если не страну, то хотя бы представителей привилегированного сообщества овладеть грамотой, используя часто неожиданные, но всегда авторитарные меры, например, предписав неграмотных дворянских девушек, не могущих подписать свою фамилию, не венчать. Царь, грезивший о новом человеке, был известный мечтатель — градостроительный план приглашенного Петром французского архитектора Леблона предполагал создание в Петербурге идеального пространства, которое должно было воспроизводить идеальных людей. Соотношение идеала и реальности в это время, думаю, и в любое тоже оказалось проблематичным: так формируется пространство утопии.

Созданием идеального человека российские правители в XVIII веке озаботились всерьез. Екатерина II нашла самым подходящим инструментом для этого — просвещение. Императрица была непревзойденным мастером утопических проектов, которые, казалось, вот-вот должны были реализоваться. Чего стоит всесословная Комиссия по составлению нового Уложения на основе императорского Наказа, вырабатывающая идеальное законодательство!

Одну утопию тогда сопровождала другая: архитектор В.И. Баженов собирался перестроить Кремль в идеальное пространство государственной власти. Через несколько лет, после Пугачевского бунта и эпидемии холеры, реальных событий, мало совместимых с идеальными построениями, Комиссию под благовидным предлогом закрыли, а частично снесенные стены и башни Кремля восстановили. Екатериной же овладела новая страсть — греческий проект: создание новой греческой Империи на Востоке с центом в Константинополе и престолом, принадлежащим внуку Екатерины Константину. Это к вопросу о масштабах замыслов.

Глобальные структурные проекты сочетались с индивидуальным подходом: Екатерина II реализовала большой воспитательный план (в рамках еще более общего проекта создания нового человека, «новой породы людей»). Здесь идеи Просвещения были, очевидно, уместны. Результатом стало расширение сети народных школ (не для крепостных, конечно) и увеличение числа учебных заведений для дворян, появление благородных пансионов, Смольного института, медицинского факультета и учительской семинарии при Университете, Медико-хирургической академии.

Просвещение в России последовательно наступало сверху. В первой половине XIX века открывается пять университетов, старые университеты быстро расширяются: в Московском в конце XVIII века учились 100 студентов, в 1811 году — уже 215, а в 1820 — 500.

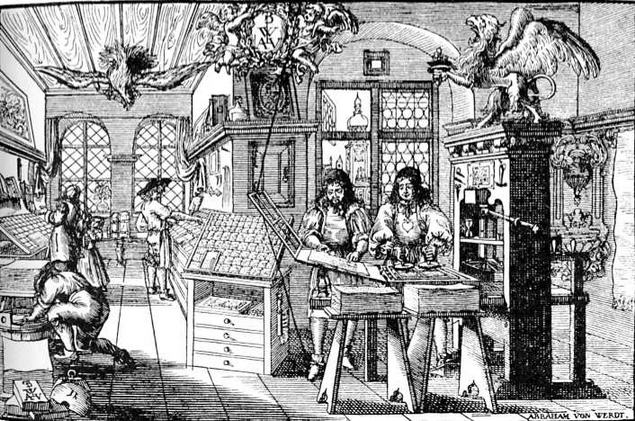

В типографии. Гравюра XVII века

Новые люди читали новые книги. Рукописная книга теряет своего читателя в верхнем социальном слое, зато после разрешения в конце XVIII века частных типографий происходит демократизация книги печатной. С продвижением книги в массы, казалось бы, связан просвещенческий проект Н.И. Новикова. Но эти массы — вовсе не демократические: расширяется ареал распространения книги, а не социальный состав читателей. Когда А.Н. Радищев на следствии по поводу «Путешествия из Петербурга в Москву» заявляет, что «...народ наш книг не читает.» и «писана она слогом для простого народа невнятным», он знает, о чем говорит. Демократизация проявляется по-другому: Матвей Комаров с бессмертным эпосом о Ваньке-каине начинает печататься в конце 70-х годов XVIII века. Но просветители мечтали не об этом.

Количество потенциальных читателей растет. Однако годовая подписка на журнал «Современник» стоит 15 рублей серебром: то ли элитарность чтения поддерживается в XIX веке высокой ценой книги, то ли высокая цена определяется малым тиражом из-за отсутствия широкого круга читателей? В этих условиях ожидать от мужика, что тот «не Блюхера и не Милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет», о чем так мечтал издатель «Современника» (где и печатался Белинский) Н.А. Некрасов, было нереально. Впрочем, утопия с реальностью всегда считается мало.

Прямой противоположностью мечтателю-демократу Некрасову выступил, спустя несколько десятилетий, практик-аристократ Лев Толстой: он создал издательство для народа «Посредник», удешевлявшее книгу всеми способами, — от сокращения типографских расходов до организации складов на местах и использования добровольного труда «интеллигентных офеней» из толстовцев. Но печатал он практические руководства и адаптированные тексты, а не Белинского и Гоголя в оригинале: то есть насчет того, что нужно мужику, не обманывался.

Мысль о народном чтении как средстве формирования нового человека со временем становится любимой мыслью русской интеллигенции. Апробируется новый путь — организация библиотек.

Первые частные библиотеки возникли в Петербурге еще в 1760-х годах: было их не больше двух десятков, а круг читателей определялся вообще несколькими десятками человек. Библиотека существовала в среднем два-три года. Понятно, что к массам это отношения не имело. Публичные библиотеки (существующие за счет муниципальных средств, платы за чтение и добровольных пожертвований) возникли в 1830-е, в 40-50-х закрылись из-за отсутствия средств и возобновили свою работу в 1858-1864 годах.

А во второй половине XIX века происходит взрыв библиотечного движения. Еще с 1860-х годов создаются библиотеки сельских и волостных обществ (к 1900-м их около 500). В 1890-1900 годах возникают земские народные библиотеки (к 1904 году — более 4,5 тысяч, к 1916 — около 15 тысяч), с 1894 года — народные библиотеки духовного ведомства, которыми заведовал Священный Синод (к 1900-м — их около тысячи), с 1895 года — Библиотеки попечительства о народной трезвости (к 1908 их — около 4 тысяч).

В 1890-1900 годах открываются народные библиотеки на предприятиях и при городских думах (к 1911 их — 183); активизируют свою деятельность и просветительские общества — Комитет грамотности только в Москве открыл 230 библиотек, в Петербурге — 110, в Харькове — 427, а были еще книжные собрания Общества народных чтений, церковных братств, библиотечных обществ, профсоюзов и кооперативов, частные... К 1916 году существует около 24 тысяч народных библиотек, хотя в большинстве своем это маленькие библиотеки с бедными фондами.

Однако даже народные библиотеки лубочной литературы в своих фондах не держали. Усилиями венценосных и интеллигентских просветителей книга двигалась к народу правильная, хорошая. Происходило ли встречное движение?

«Любите книгу — источник знаний».

А.М. Горький, 1922.

В советские времена массовое просвещение становится государственной политикой и принимает принудительный характер. После ликвидации безграмотности появилась возможность приобрести массового читателя серьезной книгой, но для этого было необходимо сформировать ощущение ценности чтения. В первой статье, написанной по возвращении в советскую Россию в 1923 году Алексеем Толстым, которая называлась «О читателе», автор объявлял: «Новый читатель — это тот, кто почувствовал себя хозяином Земли и Города». Толстой не был просветителем, но всегда отличался удивительным конъюнктурным чутьем.

Складывается миф о самой читающей стране в мире. Возможно, он компенсирует то, чего не было на самом деле, но его живучесть подтверждает его неслучайность: как и полагается, он связан не с действительным, а с желательным, не с реальным положением вещей, а с российскими мифами. В результате нехитрой операции грамотность приравнивается к образованности, а информация к знанию.

Миф и реальность сливаются в экстазе в 1980-х, когда внелитературные стимулы определяют читательские предпочтения и культурные барьеры между разными группами читателей на какое-то время оказываются разрушены. В круг массового чтения входят немассовые авторы — Булгаков, Замятин, Гроссман, Платонов. Последующая за этим в 90-е годы смерть (или призрачное существование) толстых журналов — результат предсказуемый и, с точки зрения просветителей, печальный. Перелом 1992 года зафиксирован социологическими исследованиями: сокращение общего числа читателей в России (за год на 5% — 5,6 миллиона человек), уменьшение «постоянно читающих» (с 19,5 до 16%) и увеличение «совсем не читающих» (с 21 до 26%), изменение динамики предпочтений — оказалось, что народ хочет слез и крови, упакованных в экшн и фэнтези. Разрыв советского времени между реальным и желательным чтением постепенно устраняется.

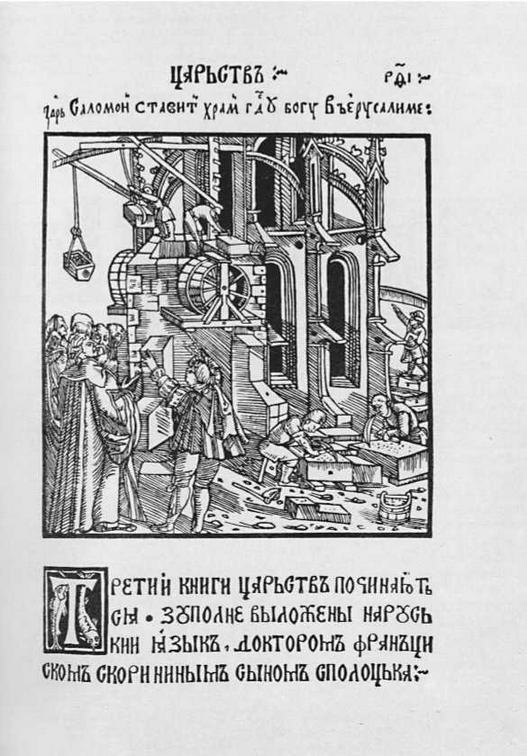

Библия русская. Страница из книги. Прага: Ф. Скорина, 1517 год

Свобода выбора чтения привела к тому, что нынешнее поколение выбирает интернет. Если в книге искали смыслы, то в интернете ищут слова. У пользователя возникает иллюзия, что по одному слову в строке поиска можно найти ответ на любой вопрос.

Специалисты бьют тревогу. Джеймс Биллингтон, директор Библиотеки Конгресса США, проводит четкую границу между знанием и информацией: «Я опасаюсь, что разнородная, непроверенная, постоянно меняющаяся информация, которую мы получаем по системе интернет, может «затопить» знание и отбросить нас назад: от знания — к информации, к перемешанным сырым данным. Вполне вероятно, что мы спускаемся, а не поднимаемся к мудрости и творчеству, этим двум высочайшим вершинам разума и духа человека... Возникает вопрос: способны ли мы вообще продолжать создавать знание, не говоря уже об использовании его?» Независимо от Биллингтона, американский социолог Нейл Постман развивает эту тему, замечая, что в интернете информация превратилась в мусор.

«В конце 70-х — начале 80-х 80% семей являлись читающими, сейчас же читающих семей в стране осталось не более 7%. Телефон заменил письмо, телевизор вытеснил книгу, полный архаизм (если это не ошибка СМИ, а оговорка оратора, то это подарок психоаналитикам. — С.Е.) наблюдается в домашних записях, жанре, который был очень популярен в XIX веке», — отмечает А. Соколов.

Казалось бы, министр культуры России и американские специалисты жалуются на одно и то же. Но смотрят они при этом в разные стороны. Исследователи медиа-пространства — вперед, они предупреждают: при виртуальной коммуникации может происходить трансформация языковой личности и размывание идентичности, многие виды жизненно необходимого опыта оказываются невостребованными; мы не знаем, хорошо это или плохо, но мы должны отдавать себе отчет в происходящем.

Букварь. Острог: И. Федоров, 1578 год

Российский министр апеллирует к прошлому. Потому что именно в прошлом — золотой век проекта Просвещения России, обещавший нового человека. Эта надежда в нас еще не умерла до конца. Русская литература всегда верила, что разумное слово способно творить чудеса, и чувствовала свою ответственность за совершенство и несовершенство мира. Мера нынешнего разочарования соответствует размаху надежд.

Горькому, как самоучке, интернет наверняка бы понравился. Но если можно представить себе слоган «Любите интернет — источник информации» (хотя как объект, какого бы то ни было эмоционального отношения, интернет меньше представим, нежели книга), то другая известная и сомнительная фраза писателя — «Всем хорошим во мне я обязан книгам» — как-то к интернету никак не под ходит.

«Ибо хотя сегодня возможность научиться читать доступна каждому, лишь немногие обычно замечают, какой могучий талисман зажат в их руке».

Г. Гессе, 1930

Училище. Гравюра из Букваря В. Бурцова. Москва, 1637 год

Одним из главных культурных итогов XVIII века в России явился проект дворянской культуры — культуры нового сословия. Чтение входит в престижный набор. Только чтение своеобразное: образованное общество по- русски не читало, а по-церковнославянски и не умело читать. Другая часть грамотных умела читать только по-церковнославянски: освоение гражданского шрифта было связано со средним, а не с элементарным образованием. Светское общество постепенно отвыкает от церковного шрифта, лишившись, таким образом, душеспасительного чтения. Что же значило тогда чтение?

В конце XVIII — начале XIX века формируется женское и детское чтение, то самое, о котором Ю.М. Лотман писал: «Домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов взрастило деятелей русской культуры середины и второй половины XIX века». Руку к этому приложили Н.И. Новиков и Н.М. Карамзин. Лотман отмечал: «Еще Сумароков мечтал об идеальном царстве, где «учатся в школах и девки» (писатель оговаривался: «дворянские»). Педагогические мечты Сумарокова Новиков реализовал с неслыханной энергией и необыкновенным умением».

Книга стала обязательным спутником детства в дворянской среде. Насколько динамично развивался процесс, свидетельствуют воспоминания представителей трех поколений. А.Т. Болотов (1738- 1833) отмечает общий дефицит книжной продукции и образованных людей. И.И. Дмитриев (1760 -1837) уже находит библиотеки даже в среде провинциального дворянства. С.Н. Глинка (1776-1847) пишет о читательской активности в учебных заведениях конца XVIII века. И все трое вспоминают о пробуждении интереса к чтению в пансионах, сколь недолгим не было бы пребывание там.

Встречи с книгой могли быть разными, общим оказывалось ощущение эмоционального потрясения. Болотов одиннадцати лет читал «Похождения Телемака» Фенелона: «Я получил чрез нее понятие о мифологии, о древних войнах и обыкновениях, о троянской войне, и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее метались беспрерывно в голове». Подросток Дмитриев услышал, как отец читал оды Ломоносова: «Слушая первою строфу, я будто перешел в другой мир; почти каждый стих возбуждал во мне необыкновенное внимание». Глинка передает впечатления от чтения «Открытия Америки» И.Г. Кампе: «Мы проносились мыслью за океан, по которому летел Колумб к берегам Нового Света. Летели за ним и мысли наши. Каждый из нас порывался в его спутники. В глазах наших боролся он и с бурями людскими, и с грозными воплями отчаянных спутников». Это новое умение — преобразование эмоциональных переживаний во внутренний личностный опыт. Книга воспринимается как возможность свободного воображения. Чтение оказывается сложной духовной практикой, основанной на межличностном общении.

Состояние духовного напряжения недоступно каждому, да каждому и не нужно. Информацию же можно получить без таких затрат. Сравнительная статистика чтения в развитых странах Запада показывает, что в той или иной мере спад читательской активности происходит в большинстве из них. Это естественный культурный процесс. Изменение образа жизни, увеличение трудовой нагрузки и дефицит времени, изменение структуры свободного времени... Все это так. Только причины это или следствия отказа от чтения? Налицо явное падение в массах престижа чтения, то есть утрата книгой символической ценности. Может быть, это возвращение к тому чтению, функция которого быть коммуникативным посредником, технологией интеллектуального развития и способом обретения культуры? Почему бы ни предположить, что чтение книг — элитарная духовная практика и отказ от многолетней имитации ее — благо. Об этом же писал Герман Гессе в 1930 году, когда успехи кинематографа стали очевидно-пугающи. «Законы духа меняются столь же мало, как и законы естества, и оставляют столь же мало возможностей «упразднить» себя. Можно упразднить жречество либо коллегию астрологов либо отменить их привилегии. Науку или поэзию, бывшие до сих пор тайным владением, сокровищем немногих, можно сделать доступными для многих, можно даже заставить этих многих ознакомиться с названными сокровищами. Но только все это относится лишь к тончайшему верхнему слою, и на самом деле в мире духа ровным счетом ничего не изменилось с того времени, когда Лютер переводил Библию, а Гуттенберг изобретал свой станок. Магия прекрасным образом существует, и, как прежде, дух — тайна маленькой иерархически организованной общины избранных, только община эта пребывает неназванной».

Понятие грамотности исторически изменчиво. Даже за последние лет сто оно менялось не раз. Принцип, положенный в основу переписи 1897 года, исходил из программы двухклассной церковно-приходской школы — грамотным считался тот, кто умел читать, знал четыре действия арифметики, умел написать несколько примитивных фраз. Стандарт, принятый в СССР (в соответствии с нормой ЮНЕСКО), включал в себя умение читать, понимать прочитанное и написать простое, краткое изложение своей повседневной жизни. Жизнь модернизируется, усложняется, грамотность включает в себя все больше навыков, изменяется статус высшего образования. «Большинство людей читать не умеет, большинство даже не знает толком, зачем читает», — заметил Гессе еще в 1911 году. Может, это не смертельный диагноз, а всего лишь констатация нормы?

Утопические проекты, основанные на представлении о том, что все во власти человеческого разума, оказались обратной стороной позитивистского знания и просвещенческих идеалов. Особенность любой утопии — ориентация на шедевр, на совершенство. Идеальность делает утопии важнейшим моментом культуры — они показывают образец, на который следует ориентироваться в реальной жизни, они артикулируют символы, важные для своего времени, а рефлексия, сопровождающая ход их нереализации, заставляет по-новому осмыслять действительность. Надо только отдавать себе отчет, что это — утопии.

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ

Рафаил Нудельман

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК