Zip: космонавты, растиньяки, бумеры, ушельцы

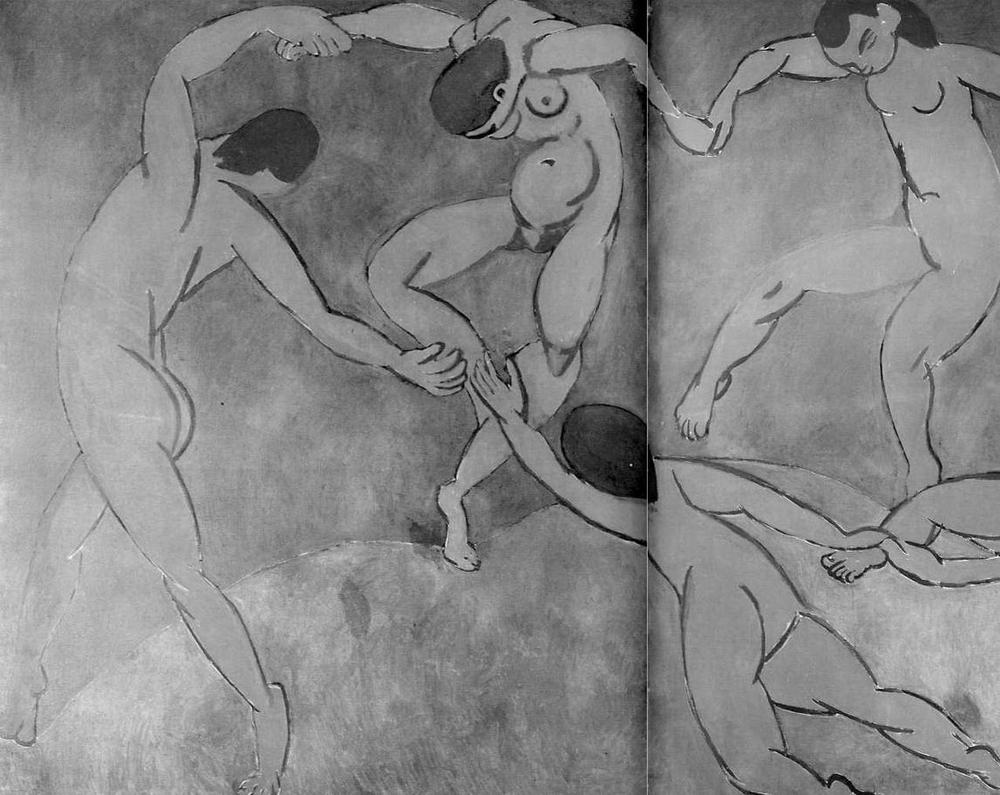

Г. Нильсон. «Прекрасная горизонтальная картина». 1970 год. Фрагмент

1 Артем Марченков. Философ, правозащитник, публицист. Закончил исторический факультет ВГПУ. Кандидат философских наук. Преподавал философию, социологию, политологию, PR. Активист международной сети «Молодежное правозащитное движение». Выпускник Московской школы политических исследований. Исследователь Римского университета La Sapienza (факультет литературы и философии).

Сокращенный вариант. Полный текст an.www.popc.ru/reshr/alt/01-04. shtml

Гражданские организации, для которых актуальна проблема смены поколений и выбора стратегии развития, рано или поздно задумываются: как искать молодых активистов? Нужны общие представления о том, кого они ищут, как разглядеть в общем поколенческом потоке людей с нужным набором качеств. Ведь совпасть должны не столько люди и организации, сколько их ожидания, образы будущего.

Никто не в силах описать весь рой современных молодежных практик. Замысел — в наброске портретов имиджей и жизненных стилей, в которых выражается современная российская молодежь. В основе дифференциации — три критерия: первый — ценностного дефицита (нехватку чего особенно остро переживает российская молодежь?); второй — социализационного лага (как соотносятся условия включения молодежи во взрослый мир и ее базовые ценности); третий —способа достижения (методы, избранные для сокращения дистанции между дефицитными ценностями и повседневностью).

Полученные четыре персонажа — это поведенческие стили, сценарии самоутверждения, модели потребления и социализации.

Первый имидж — молодые «космонавты». Его появление связано с началом 90-х годов, когда молодежь стремилась оправдать общественные ожидания о себе как о первом несоветском поколении. Идеологическая разгерметизация и институциональная эрозия советского космоса, появление рынка, дыхание глобальной поп-культуры ослабили дидактическое давление взрослого мира и пустили процессы социализации на самотек. Стать «космонавтом», стартующим на пустом месте и преодолевающим тяготение социальных страт, в которые были вписаны родители — это была отчасти добровольная, отчасти вынужденная стратегия успеха.

«Звездные карьеры» бонапартного типа подразумевали безжалостное откидывание ступеней с отработанным топливом. Способность схватывать на лету ценилась больше знаний и опыта. Вожделенная «социальная невесомость»: свобода от материальной зависимости, традиционной морали... — достигалась через культивацию и агрессивный пиар товарных личностных качеств: индивидуализм, этическая и профессиональная пластичность, мобильность, знание языков, навыки электронной коммуникации. Завоеванные статусы этой группы (как правило — внутри новых рыночных иерархий) стоили вполне космических перегрузок и рисков.

Но и игра стоила свеч: усилиями рекламы, глянцевых журналов, клубной культуры и рынка в целом имидж предпринимателя, нарушителя и покорителя границ стал завораживающим для всего поколения. Конечно, в первую очередь в нем привлекала отнюдь не производственная этика: проектное мышление, самодисциплина, культ новизны и конкуренции, — а ценности досуга: элитарное потребление, эмансипированные, подчас на грани эпатажа, формы публичного поведения, социальный травестизм (персональная безграничность, понятая как способность к перетеканию в разные формы).

Было бы ошибкой равнять «космонавтов» с золотой молодежью. Типичный «космонавт» чаще всего не знатен и не богат от рождения. Карьера и деньги для него — фишки в азартной игре; куда важнее — упоенность движением, новыми эмоциями, ролями, контактами. Любой «потолок» — вызов, достигнутое — трамплин. Его кредо — жить в состоянии испытаний и приключений, менять место жительства и работы, экспериментировать с образом жизни, идентичностями, кругами общения. Его свобода — играя, быть вне игры; тонизирующий фон — творческий хаос, неопределенность, зыбкость опор.

В имидже «космонавта» воплощены инфантильные фантазии человека постиндустриального, информационного мира. Мечтать о нем проще, чем жить в нем. Вольнодумство, легкость на подъем, космополитизм, критическое отношение ко всему стабильному при смене ракурса оказываются пофигизмом, отсутствием привязанностей, безответственностью, короткой памятью и столь же короткой мыслью.

Имидж «растиньяка»[* В честь одного из героев «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака, прибывшего покорять Париж с голыми ягодицами и ужаленным честолюбием.]. Его радикальное отличие от «космонавтов» — в противоположной реакции на сумятицу 90-х. Смутное время всегда чревато ностальгией по убогому, но обжитому миру. «Растиньяк», лимитчиком попав в большой мир, устраиваясь в нем, носит в себе ценности родной среды (семьи, двора, провинции, общества с устоявшимся укладом...) и втайне мечтает воспроизвести жизнь по ее образу и подобию. Его традиционализм (консерватизм, патриотизм, фундаментализм) — самозащита, способ упорядочить жизнь, «быть нормальным» в безумном мире.

«Растиньяки» — в стилевом резонансе с эпохой Путина. Под них подогнана модель корпоративного государства и авторитарной модернизации, в которых есть хоть какие-то гарантии, что за верную службу и минимум вопросов на прозябание в вассальный «демос» не отдадут. И не надо возводить напраслину на «растиньяка»: он — не безликий человек массы, продающийся за грош и «стыда не имущий». Его idee fixe — во что бы то ни стало не быть «быдлом», не иметь ничего общего с «толпой хронических неудачников» — в просторечьи «народом». Деньги, власть, слава, престижный диплом для него — индикатор избранности. Кроме того, они — компенсаторный элемент господствующей системы обмена, где приходится торговать своей лояльностью, исполнительностью, готовностью переносить унижения средней тяжести.

Но дороже денег, слаще иллюзии элитарности для «растиньяка» —смысл и эмоциональная устойчивость, которые привносятся в его индивидуальное существование корпоративным стандартом. Неважно, как называется корпорация — «Газпром», армия, церковь, спецслужбы, «Единая Россия»... По контрасту с окружающим миром, Корпорация — это жесткие, спущенные сверху правила игры (любые: разумные, справедливые или нет), предсказуемые отношения в духе табели о рангах, инструкции, негласные нормы, помогающие определиться с выбором одежды, жилья, машины.

Обретая свое «Я» через самоотождествление с Корпорацией, совпадение с ведомственной функцией и социальным положением, «растиньяки» и не помышляют о карьере как «подъеме переворотом». Лучшие из них — самураи своего ордена и своих суверенов. Большинство же... Я бы не советовал Совету Директоров надолго поворачиваться спиной. Чиркнуть зажигалкой времени хватит. Сигарету докурить — нет.

Конформизм этой группы и запрос на редукцию социальной неоднородности к феодально-административным схемам делает ее наследником опыта советских поколений, приученных к монополизированной структуре власти и экономики, к смазке их негативных эффектов разветвленными сетями неформальных связей (блат, кумовство, соседство...). Одна беда: оптовая торговля «растиньяками» сейчас катастрофически превышает спрос. Корпорация — не резиновая. И даже гиперлояльность (чаще выдаваемая за прагматизм или реализм) не всегда дает пропуск за ее ворота. Отсюда — миф о «Наших»: опричниках, волею радеющего царя вытесняющих с занятых синекур «пораженцев»-бояр и гнобящих другие алчные контр-элиты. Старая песнь о вотчинном и служилом дворянстве.

В отличие от «растиньяков» у «бумеров»[** «Бумер» — в память о героях одноименного фильма (режиссер — Петр Буслов) — road-movie с криминальной канвой.] нет иллюзий по поводу своих шансов на «миноритарное акционерство» в корпоративном строю. Им не светит даже роль наемных рабочих, не говоря уже о «менеджерах среднего звена». И что делать среднестатистическим мальчикам и девочкам, если воображение распалено картинами рекламного изобилия, все вокруг бредят успехом и потреблением, а они чувствуют себя лишенными надежды на слияние с объектами соблазнов? Между ними и телевизором слишком большой зазор, чтобы сокращать его с помощью работы, учебы, саморазвития. Жить же ощущением, что жизнь проносится мимо, что временные лишения и монотонный труд не гарантируют пропуск в потребительский рай — это для «терпил». А они — другие. Их ставка — не карьера, а пиратская вылазка, «чудесное превращение». Потом — трава не расти. Если «космонавты» ищут кайф в адреналиновых достижениях, «растиньяки» уповают на пошаговый карьерный рост в хвосте правильно угаданного паровоза или хотя бы на удержание статуса, то «бумеры» хотят достичь без достижений и стать без статусов.

В идеале это выглядит как краткосрочный «трудовой подвиг». Диапазон: от криминального (силовое предпринимательство, драг-дилерство) и революционного (открывающего тысячи новых вакансий) — до службы по контракту, гастарбайтерства в Москве или за границей, нежданной протекции... При этом «бумер» — далеко не всегда провинциал, обитатель спальных районов, ребенок из неблагополучной семьи. «Срубить бабки с одной сделки и отвалить» — распространенная, навеянная мифом о новорусском Клондайке начала 90-х, фантазия («Леня Голубков», «комсомольский бизнес»...). Популярная до сих пор. Главное — оказаться в нужном времени и месте.

«Бумер» — «вечно молодой, вечно пьяный» enfant terrible. Он не рад ни служить, ни прислуживаться. Он презирает конформизм — установку сломленного, дрессированного человека. Предельное киновоплощение этого типа — Данила Багров («Брат» Балабанова): минимум рефлексии, максимум действия, презрение к компромиссам, иерархиям, законам, «понятиям». Сила — в правде, правда — в везении, везет — сильным. От казака до разбойника — один шаг. Прочее — для лохов.

Отрицание Системы и склонность к конструированию параллельных миров свойственны «ушельцам». Инерция понуждает их вписываться во взрослую жизнь, разучивать па и позы «общества спектакля». Но переносить туда персональный центр тяжести, сокращать дистанцию между собой и социальной ролью, «искренне вписываться в распорядок и повестку дня» неприемлемо: угрожает взлелеянной в пубертате, ценной, но ни рынком, ни государством, ни обществом не востребованной идентичности. Ее защищает гардероб шапок-невидимок или сундук с карнавальными масками. Первое популярно у «двигателей внутреннего сгорания» (внутренние эмигранты), второе — у сталкеров альтернативных социальных пространств (творцов субкультур).

«Двигатель внутреннего сгорания» экологически чист: выдает минимум отходов и продуктов в окрестный мир: все выхлопы — внутрь (не считая блогов в ЖЖ), все такты — холостые. Контакт с внешним миром — в степени, необходимой для поддержания штанов. Недостаток финансового и социального капитала «одинокого ушельца» из равновесия не выводит. Но попробуйте оспорить его право на символический капитал (высокую степень посвящения в гуманитарнохудожественные, научные и околонаучные, «астральные» и тому подобные иерархии)! Это в «реале» он скромный банковский клерк, аспирант, застенчивый тинэйджер. А вообще-то перед вами — «никем не пойманный Бэтмен», Арагорн, сын Араторна, Мишель Мерабович Деррида. Главное — с сарказмом не переборщить: среди сотен тусовщиков-самозванцев есть и настоящие Бэтмены. Наплыл же Бродский на русскую литературу, минуя литературный институт им. Горького. В тумане дутых репутаций и сплющенной публичной жизни иначе никак.

«Ушельцы-коллективисты»— творцы автономных культурных пространств — конвертируют запасы социальной энергии в групповые эксперименты с образом жизни, моделями ролевых отношений, восприятием и фокусами мышления. Они создают игровые миры, не претендующие на реальную альтернативу Системе, но «чистящие чакры» от пребывания в ней (своего рода «комнаты отдыха»), позволяющие побыть в режиме стертых, ослабленных норм, удовлетворяющие потребность в инаковом, коммунитарном общении, в сопереживании и самовыражении. Общественная ценность автономных пространств — в артикуляции упущенных возможностей публичной жизни.

Через суб- и контркультуры социум ощупывает ландшафт, выбирает направления, чтобы затем затащить свою грузную тушу в одно из них, определяя мейнстрим. Бывает, что слухи о «палестинах» и «беловодьях», найденных «ушельцами», стимулируют массовую миграцию. Так соблазненное диссидентами население поголовно «ушло» из Советского Союза задолго до его фактического распада.

Двойная жизнь дается нелегко. «Ушельцы» без аппетита накапливают титулы и регалии в тех производственных нишах, куда их занесло Провидение, но свой круг общения и личностный рост ориентируют через альтернативные символы, авторитеты, ритуалы, «культовые» книги, музыку, кино. Если совсем невтерпеж, радикальные «ушельцы» отрываются от родовой пуповины (чаще в одиночку, реже — коммунами) и совсем переселяются в Иной мир: интернет, наркотики, «шамбалы духа», за границу, на периферию... Большинство с годами ветшает, превращается в кичливых мистиков-надомников или рассасывается по предыдущим трем категориям.

Перечисленные четыре имиджа — нарочито утрированные публицистические карикатуры, макетики из папье-маше. Что в них «поколенческого»? Такие типажи легко сыскать в любое время, в любой среде и даже в любом возрасте. Дело в пропорциях? Или в том, что эти, маргинальные для стабильных сообществ, социальные практики оказались на гребне ветреной молодежной моды?

Очевидный ответ: «космонавты», «растиньяки», «бумеры», «ушельцы» — это не прошедшие «воспитательный карантин», отбракованные конвейером, бесперебойно производящим «нормальную», успешно социализованную молодежь. У последней же, несмотря на большинство и привилегию носить титул «цветов жизни», нет стимулов к кооперированию по возрастной горизонтали. Она равномерно и бесконфликтно рассасывается по имеющимся ячейкам социального пространства и не заметна как слой со специфическими интересами. Хлесткая кличка-диагноз, данная Гертрудой Стайн современникам, взрослевшим в период между мировыми войнами — generation perdue, «потерянное поколение» — это что-то вроде «масла масляного». Поколение — это всякий раз «лишние молодые люди», их «общественные течения», то, как они справляются со своей заброшенностью и ментальными вывихами. Отбракованность, отчуждение — не их вина и не только их проблема. «Поскольку общество «закрыто», недифференцировано, продвижение в нем контролируется предельно жестко, невзирая на объем «социального брака», то зачатки, стимулы движения в обществе принимают вид разрыва, раскола либо осознаются таким образом, что и фиксируется в виде «проблемы поколения»[*** Дубин Б. Поколение. Социологические и исторические границы понятия // Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы. М. 2004, С. 53.].

Чтобы картина была законченной, не хватает завершающего элемента. Неудовлетворенное поколение рано или поздно начнет решать свои проблемы или, на худой конец, захочет дать сдачи. Должны же быть хоть какие-то попытки изменить свое положение?

Но с гражданской активностью молодых происходит странное: либо серьезность поколенческих проблем сильно преувеличена, либо «системы общественного дозора» (СМИ, социологические службы...) слишком несовершенны, чтобы зафиксировать точки набухания молодежного протеста, либо недовольство еще не нашло адекватных способов выражения, либо... Факт есть факт: протестная и социал-конструкторская энергия молодежи датчиков не зашкаливает и послушно течет в русле воспроизводящих социальных практик.

Вдвойне удивительно молодежное молчание и уход в несознанку на фоне сумасшедшего спроса на «поколение». В потоке песен протеста, манифестов, аналитических записок, речей политиков и публицистов слово «поколение» встречается куда чаще, чем на молодежных форумах, в чатах, повседневном общении. Такое впечатление, будто в обществе (или в тех, кто пишет и публично говорит) есть жгучее желание вручить кому-то аванс на лепку «поколения». Словно Система, задыхаясь в противоречиях, заманивает в себя внесистемного игрока, заранее соглашаясь на издержки, связанные с его гуннскими повадками и натурой.

Это ощущение усиливается от созерцания жестоких схваток (на словах или на кулаках) между политизированными и субкультурными группировками молодежи.

Зов времени услышан. Начата борьба за символическую апроприацию образа поколения, права говорить от его имени. Число вовлеченных в эту интригу невелико, но очень активно. Статьи о молодежной политике волнами накатывают на интернет и печатные СМИ, не достигая, впрочем, самой влиятельной сцены, конструирующей массовые образы реальности — ТВ. Граждански активная молодежь, как правило, не видна. Ее голоса практически никогда не идут прямой речью и представлены либо как анонимный хор (данные социальных исследований, скандирующая толпа, слушатели лидерских выступлений), либо в виде реплик лидеров молодежных движений, либо — чаще — в форме экспертных интерпретаций (которые ни доказать, ни опровергнуть).

Под молодежный протест, буде таковой случится, упредительно выстроена солидная инфраструктура. Учтены пожелания бунтарей разных формаций. Воздвигнутые бастионы наводят на мысль, что ранее описанные имиджи и социальные практики — не просто отражение бессознательных молодежных ориентаций, а сложные продукты медиа-излучения разных «призывных пунктов», построенных конкурирующими элитами. Не будем выяснять — какими.

Вернемся к теме «призыва». Не так уж невостребована эта современная молодежь. На ее мобилизацию, де(- мо-)билизацию и «скульптурную обработку» работает множество групп интересов, лишенных власти и влияния в настоящем, но стремящихся получить их в будущем. Доступные нынешним студентам и подросткам возможности самореализации, образования горизонтальных связей и сетей обмена, развлечения и получения знаний — все на порядок выше, чем у предшественников. К услугам поколения — сотни разноцветных политических, гражданских, социальных, культурных объединений, средства коммуникации, упраздняющие время и расстояние, колоссальный архив исторического опыта, расфасованный и готовый к переосмыслению. Какие бы зловещие сказки не рассказывали про «кремлевскую диктатуру», «олигархат», «вашингтонский обком», в стране формально существует (пусть и в «обесточенном» виде) полный набор «взрослых» демократических институтов, которые после починки и запуска всегда можно превратить в инструменты реализации своей воли. Большинство из них «сшиты на вырост» национального организма и ждут своего часа, чтобы быть снятыми с «вешалок» гражданской пассивности и узурпации власти.

Однако, несмотря на все это богатство, молодые россияне не спешат пускать его в ход — бороться за права и свободы, продвигать свои ценности, кооперироваться по интересам, брать ответственность за свое время. Как их только не тормошили, чем только не соблазняли... Но стоит «раздражителям» отойти в сторону, заданный импульс гаснет. Остается чесать затылок: ну должно же быть хоть какое-то остаточное брожение, какие-то — пусть чахлые, наивные, неумелые, но порывы к социальному зодчеству, вступлению в права собственности на государственные активы, защите прав, полученных предками ценой страшных ошибок, лишений, потерь... На месте долгожданного поколения — «черная дыра».

Рекрутинговые стратегии правозащиты должны учитывать принципиальную неоднородность поколения. Значит ли это, что мы должны отказаться от поиска универсального языка, способного «склеить» разбегающееся общество? Или что нужно сделать свои ставки, отказавшись от конкуренции за доверие молодого поколения целиком? На мой взгляд, нет. Права человека — это точка, в которую рано или поздно упирается социальный распад. Общество, утратившее права человека как ценность, перестает быть обществом. Оно становится предметом изучения зоологии.

Ольга Балла

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК