Генетика - наука или технология?

— Тебе все еще нужен Черный Ящик?

— Ящик? — пробормотал я, не в силах оторваться от рекламации.

— Как тебе сказать.,.

Какой, собственно, ящик?

А. и Б. Стругацкие «Сказка о тройке II»

Ученые наконец нашли и выделили ген, ответственный за желание ученых находить гены.

Профессиональный анекдот.

1900 год. Заря нового, XX века. Год рождения новой науки, во многом определившей его лицо. Читатель, конечно, уже догадался — вспомнил со школьной скамьи — речь идет о генетике. В 1900 году, после переоткрытия Гуго де Фризом законов Менделя, родилась генетика — наука, во многом определившая лицо XX века.

Уже рождение ее напоминает мифологический сюжет. Как младенец Геракл задушил змей, подосланных к нему богиней Герой, еще в колыбели, точно так же генетика самим фактом своего рождения избавила биологию от страшной напасти — так называемого «кошмара Дженкина». Английский врач Ф. Дженкин в 1867 году выступил с критикой теории Дарвина — он показал, что при принятии теории «слитной наследственности», господствовавшей в ту эпоху, всякое наследственное уклонение будет неизбежно «разбавляться» по мере смены поколений, пока наконец от него ничего не останется. Сам Дарвин был настолько поражен этим возражением против своей теории, что оно получило название «кошмар Дженкина». Он даже считал необходимым ввести в свою теорию допущение о массовых, а также повторных изменениях в одном и том же направлении, чтобы противодействовать этому кошмару. Такие очевидные факты, как передающаяся из поколения в поколение тяжелая челюсть Габсбургов или оттопыренная губа Бурбонов, не могли успокоить исследователя. Это были единичные факты, терявшиеся в массе других наблюдений, к тому же никак не объясненные никакой теорией. А противостоять одной теории в то время мог никак не факт, а только другая теория. Стала ясна необходимость изучения наследственности.

Дарвин знал работу Менделя, но считал, что таким образом наследуются только уродства, а к наследованию «нормальных» признаков закон единообразия гибридов первого поколения и расщепления 3:1 во втором поколении неприменим. Для такой точки зрения у него были свои основания — законы Менделя выполняются при скрещивании чистых линий, отличающихся только аллельным состоянием одного гена, а подобные примеры редко встречаются как в природе, так и в селекционной практике.

Генетика принесла в биологию расчет. Вместе с формальными методами анализа это позволило сильно отвлечься от биологического содержания процессов.

Генетика была первой дисциплиной, принесшей в биологию расчет. До этого в биологии господствовал метод рассуждений, восходящий чуть ли не к Аристотелю. Наука состояла из фактов, добываемых анатомами, физиологами, зоологами, ботаниками, и объяснений этих фактов, обычно непроверяемых. Идея проверять теорию практикой пришла в биологию в начале XX века — Август Вейсман в течение многих поколений отрубал крысам хвосты, но они от этого не стали рождаться с уже короткими хвостами — так он опроверг гипотезу Ламарка о наследовании благоприобретенных признаков. Недаром впоследствии лысенковцы называли генетиков вейсманистами-морганистами — действительно, экспериментальная проверка теоретических положений была принесена в биологию этими людьми. На смену достаточно туманным рассуждениям эволюционистов об изменениях признаков в поколениях путем естественного отбора пришли точные количественные соотношения фенотипов потомков. Впервые наука показала — да, мы можем предсказывать будущее. При соблюдении определенных условий — при скрещивании чистых линий (не изменяющихся в течение поколений), отличающихся по одному признаку, мы можем предсказать, каково будет соотношение особей, обладающих разными вариантами этого признака.

Могущество Числа соединилось в молодой науке с могуществом формального метода — для генетического анализа совершенно не требовалось знания о материальном носителе наследственности. Признаком могло быть абсолютно все что угодно — окраска зерна у гороха, глаз у мушки- дрозофилы — генетическому анализу поддавался любой. Здесь же таился зародыш будущих проблем — как выяснилось впоследствии, разные признаки имеют разное генетическое определение, а некоторые вообще не имеют такового. Однако гордиев узел наследственности, в котором до той поры копались эволюционисты, рассуждая о полезных и вредных малых уклонениях, о неопределенной и определенной изменчивости, генетика просто разрубила. Признак — это то, что мы так назвали. Главное — чтобы отличие по нему было единственным у чистых линий. А откуда этот признак берется — это его личное дело. Так демон редукционизма был запряжен в колесницу познания и бодро потащил ее из болота спекуляций.

На фоне общих рассуждений, составлявших значительную долю теоретической биологии в конце XIX — начале XX века, количественный подход и строгая логика эксперимента были большим методологическим прорывом. (Взять хотя бы типичный продукт той эпохи — биогенетический закон Мюллера — Геккеля. Онтогенез есть краткое повторение филогенеза, учат нас в школе до сих пор. Очень хорошо, но ведь одним из критериев филогенетической близости — то есть общего эволюционного происхождения — как раз и являются эмбриологические доказательства — сходство онтогенеза. Получается логическая петля: общность индивидуального развития обуславливает эволюционную близость, одним из критериев которой как раз и является сходство индивидуального развития). Немедленно новый метод дал первые важные результаты — гипотеза чистоты гамет, закон единообразия гибридов первого поколения — все законы Менделя. Наследственные признаки оказались доступными количественному анализу, и началось головокружение от успехов. Гуго Де Фриз открыл мутации — внезапные скачкообразные изменения наследственных признаков. До сих пор считалось, что признаки животных и растений постоянны — Де Фриз первым открыл, что они подвержены скачкообразным изменениям. Именно скачкообразность изменения была новым фундаментальным фактом, на первый взгляд противоречившим дарвиновской идее постепенных преобразований. Под впечатлением от своего действительно фундаментального открытия Де Фриз объявил о создании новой теории происхождения видов, очень простой и понятной. Виды происходят от особей, подвергшихся крупным мутациям. Такие организмы, радикально отличающиеся от своих родителей, дают начало не просто видам, а более крупным таксонам.

Дарвин обнаружил, что вьюрки Галапагосского архипелага имеют четко различающиеся формы клюва в зависимости от источников пищи доступных на данном острове

Действительно, у мухи-дрозофилы есть мутация «tetraptera», при которой мухи приобретают лишнюю пару крыльев. А ведь это признак отряда — количество крыльев! У перепончатокрылых их как раз 4 — вот и начало превращения мухи в осу. Простота и обаяние этой идеи таковы, что до сих пор она периодически возвращается к жизни под разными названиями. Мутационизм, сальтационное видообразование — все это она, старая идея Де Фриза. Привлекательность мутационизма в том, что он легко объясняет возникновение признаков крупных систематических групп. Классический дарвинизм отводит на это миллионы лет, а тут раз - и готово!

Беда только в том, что «многообещающий урод» появляется один — так учит нас современный учебник генетики и теории эволюции. И хорошо еще, если его «уродство» не мешает ему скрещиваться с себе подобными — тогда мутация попадет в генофонд популяции и, если не исчезнет, сможет когда-нибудь распространиться — если окажется полезной.

А если мешает?

Если он «один такой»? Ведь вероятность возникновения у двух особей одинаковой мутации исчезающе мала.

На самом деле генетики не были такими идиотами, какими видит их современный учебник, и полагали, что такие «уродства» повторяются регулярно, если вид дошел до определенного порога. Де Фриз, изучавший растение энотеру (ослинник), своими глазами видел примеры проявления массовых мутаций. Через 40 лет выяснилось, что Де Фриз принимал за мутации то, что было другим генетическим явлением — сбалансированными транслокациями, которые вели себя при скрещивании друг с другом как гены. Почему же Де Фриз так ошибся? Его подвел тот самый метод, который принес ему успех — ведь для генетического анализа неважно, имеем мы дело с генами или с транслокациями — переносом части одной хромосомы на другую. Когда Де Фриз обнаружил, что его «мутации» совсем не всегда ведут себя так, как положено генам, да еще и вдобавок не порождают у растений различий видового уровня, он разочаровался в своей теории.

Дальше мутационизму не повезло. Отбросив соображения Де Фриза о массовом характере мутации при определенном состоянии вида, последователи его учения немедленно наткнулись на возражения со стороны простой теории вероятностей. Они ведь рассматривали мутации, возникающие у разных особей, независимо друг от друга. Но ошибка — в трактовке понятия: Де Фриз считал мутации часто возникающими и одинаковыми, а его последователи — независимыми и разными — привлекли внимание к проблеме бытия мутации в коллективе особей — популяции.

В 1926 году С.С. Четвериков напечатал теоретическую работу, которая стала классикой: «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики». Он показал, что природные популяции должны быть насыщены мутациями, впитывают их, как он писал, «как губка впитывает воду». Поэтому надо ожидать, что популяции содержат много разных мутаций. С этой статьи началась популяционная генетика и интирация генетики с теорией эволюции. Предположение о независимом возникновении одной мутации от другой помешало мутационизму стать теорией эволюции вместо дарвинизма, однако именно оно создало фундамент для их объединения. Сужение понятия «мутация» по сравнению с изначальным толкованием Де Фриза позволило рассматривать мутации именно как те индивидуальные, а не массовые уклонения, которые оцениваются естественным отбором. После работ Тимофеева-Ресовского, показавшего экспериментально насыщенность природных популяций дрозофилы мутациями, стало понятно, что естественному отбору есть, с чем работать. Именно в этот момент теория эволюции приобрела проверяемые предположения, то есть стала наукой в современном понимании. Благодаря работам Тимофеева-Ресовского, Добжанского, Меллера, Фишера, Райта оформилась микроэволюция — наука о видообразовании. Естественный отбор работает с мутациями, изменяя их частоту в популяции, — так выглядел наконец достигнутый синтез генетики и теории эволюции.

Первое, что пришло в голову ученым, осознавшим наличие шромного количества рецессивных мутаций в популяциях, в том числе в популяциях человека, — это улучшение человеческой породы. Ведь многие рецессивные мутации уменьшают жизнеспособность особи, например, фенилкетонурия или альбинизм, заманчиво было бы избавить от них будущие поколения! Появление евгеники и ее связь с фашизмом сильно подпортили репутацию генетики, особенно на 1/6 части суши.

Самое обидное в том, что евгеника совершенно не стоила того шума, который вокруг нее поднялся. Расчеты той же самой популяционной генетики показывают, что даже полное устранение от размножения гомозиготных носителей вредной мутации приводит к очень медленному уменьшению ее частоты в популяции. А ведь есть еще гетерозиготы — в их фенотипе мутация вообще не проявляется. Под покровом нормального фенотипа может накопиться много рецессивных мутаций, показали Четвериков и Тимофеев-Ресовский. От прямого применения генетики для улучшения человечества пришлось отказаться не только по этическим, но и по научным соображениям, даже маленькое уменьшение частоты вредных мутаций требует очень большого времени.

Гораздо более эффективным оказалось применение формально-генетического подхода для улучшения пород домашних животных. Созданная трудами Фишера, Райта, а в нашей стране — А. С. Серебровского, Б.Л. Астаурова и других - количественная генетика оказалась надежным инструментом селекции. Прямому генетическому анализу количественные признаки — такие, как рост, вес, жирность молока — не поддаются. Предложенные количественной генетикой методы косвенной оценки, такие, как оценка производителей не только по потомству, но и по родственникам, оказались очень полезными. Почему так важно оценить особь по ее, например, братьям и сестрам? Потому, что очень часто людей интересует только один пол животного. И если мы оцениваем быка-производителя по молоку его сестер, мы выигрываем целое поколение — нам не нужно ждать появления на свет и половозрелости дочерей этого быка.

А что говорить об индуцированном мутагенезе, открытом советскими генетиками Г.А. Надсоном и Г.С. Филиповым в 1925 и американским генетиком Г. Меллером в 1927 году! Его практическому применению мы обязаны многими успехами современной биотехнологии.

Некоторые вирусы используют РНК для тоге, чтобы изменить генетическую структуру зараженной клетки

Не ждать «милостей» — «хороших» мутаций от природы, взять их у нее — наша задача! Недаром молодая Советская республика требовала от генетиков не теории, а практики. Классовое чутье комиссаров безошибочно распознало мощный технологический потенциал молодой науки.

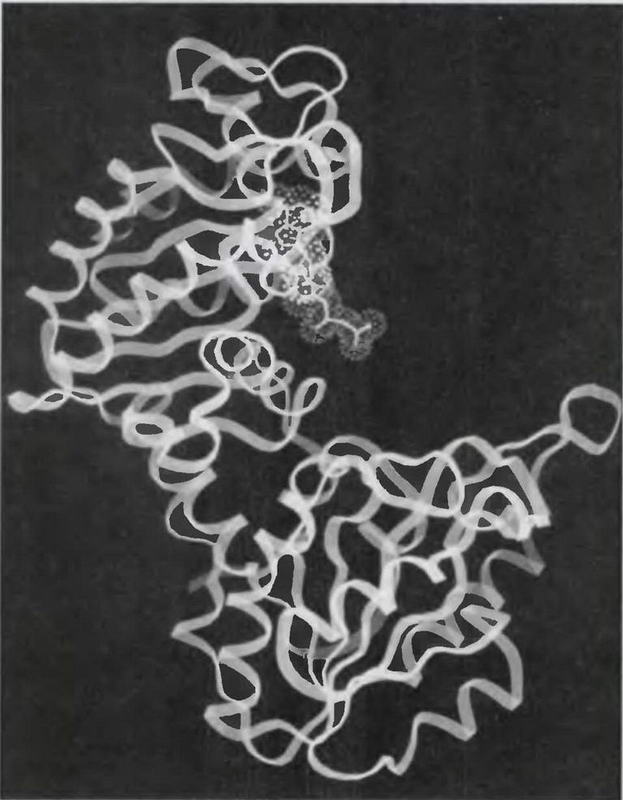

Все эти успехи не заслоняли главной проблемы — проблемы материального носителя наследственной информации. Опыты Моргана показали, что гены линейно расположены в хромосоме. Отлично! Но что это — гены? Из какого вещества они образованы? Ведь данные биохимиков показывают наличие в хромосоме нуклеиновых кислот и белка. Который из них?

Нет необходимости напоминать, какое вещество оказалось носителем наследственной информации. Открытие Уотсона и Крика объяснило многие полученные ранее экспериментальные данные: правило Чаргаффа, данные рентгеноструктурного анализа. Комплементарность цепей ДНК друг другу позволила объяснить и точность передачи наследственной информации — полуконсервативный характер удвоения молекулы ДНК обеспечивает точное воспроизведение порядка нуклеотидов в молекуле. Был получен первый ответ на вопрос: почему из яйца лягушки никогда не вылупляется цыпленок? И хотя первый ответ оказался далеко не исчерпывающим, это был фундаментальный прорыв в понимании механизма, обеспечивающего поддержание форм жизни в течение долгих поколений.

Нет больше человека, который никогда не слышал о таком веществе — ДНК. Даже в листовках национал- экстремистов и речах президентов мы встречаем дезоксирибонуклеиновую кислоту, заменившую в их риторике понятия крови, народного духа, «традиций дедов и прадедов». Второй раз в истории генетики был сорван покров тайны с наследственности. Вот она, открытая «книга жизни»! Как говорят продавцы, читайте ценники, там все написано.

Древняя традиция объяснять все влиянием наследственности получила мощную поддержку новейших научных данных. В этом месте мифология профессионалов и мифология толпы не отличаются друг от друга. Когда президент нашей страны говорит в Законодательном собрании, что у «русского народа нет неприятия власти на генетическом уровне», он просто разделяет точку зрения многих профессионалов, что развитие организма строго детерминировано, то есть однозначно определено генетическими факторами. Раз все органы и ткани получаются путем развертывания в процессе индивидуального развития генетической программы, нет никаких причин думать, что отношение к власти определяется как-то еще. Зная генетический код, мы можем его прочитать. И тогда станет понятно, где агнцы, а где козлища, кого надо учить выжигать по дереву, а кого — высшей математике. Мало кто из профессионалов, а тем более широкой публики, при этом вспоминает, что похожим образом формулировалась сверхзадача ньютоновской механики: зная координаты и скорость всех точек системы, мы можем в точности предсказать их движение, даже если рассматриваемой системой будет вся наша Вселенная. Этот унылый детерминизм имеет глубокие корни — доктрине предопределенности спасения одних и вечных мучений других уже много столетий. «Черного кобеля не отмоешь добела» — гласит народная мудрость.

Вскрыв черный ящик наследственности, ученые обнаружили черный ящик поменьше: «лишнюю» ДНК.

Довольно скоро оказалось, что написано в «книге жизни» даже слишком много. Основная догма молекулярной биологии тех времен — «один ген — один фермент» — предполагает примерное равенство количества генов и кодируемых ими ферментов. Сказалось, однако, что все не так просто. Огромное количество ДНК в геноме «ничего не делает». Не кодирует никаких ферментов и вообще существует неизвестно зачем. Может, она просто лишняя? Но почему тогда она не утратилась в процессе эволюции, ведь ненужные органы быстро отмирают? Может быть, она служит для стабилизации молекулы? Неизвестно.

Вскрыв черный ящик наследственности, ученые обнаружили там черный ящик поменьше — лишнюю ДНК. Подход «черного ящика» тем и хорош, что можно не лезть ящику внутрь, главное — знать, по каким правилам он работает. Это как раз можно было выяснить, и здесь же оказалась главная опасность. Произошла подмена познания предмета умением с ним манипулировать — да так, что никто и не заметил — младшее поколение исследователей просто не понимало всего, что писали основоположники.

Всплеск работ по молекулярной генетике после открытия структуры ДНК можно сравнить разве что со взрывом сверхновой звезды или атомной бомбы. Биологи стали потихоньку догонять по популярности физиков, хотя окончательно победят они еще не скоро — лет через 50, после расшифровки генома человека.

В биологию ринулись все. Всеобщее увлечение исследованием ДНК немедленно похоронило под собой то, что еще оставалось в генетике от биологии. Молекулярная биология — новая наука, изучающая ДНК — была еще дальше от целостного организма, чем генетика. Шел естественный процесс накопления новых фактов о строении и функциях генов, о «внутренней жизни» макромолекул. Молекулярные методы обещали ответить на все вопросы исследователей, однако вопросов про организмы ученые еще не задавали — время пока не пришло. Серьезные ученые понимали при этом, что к организмам придется вернуться.

Недаром Тимофеев-Ресовский издевался над, как он выражался, ДНКаканьем. Зубр, работавший в молодости над фенотипическим проявлением мутаций, понимал, что, сколько бы мы ни знали про структуру ДНК, это не проливает света на механизм ее воплощения во внешнем и внутреннем строении развивающегося организма.

Это в нынешних учебниках генетики пишут, что «для понимания морфогенетических процессов знания о дифференциальной экспрессии генов недостаточно». В 50 — 60 годы все было проще. Дж. Билл и Е. Татум сформулировали уже упомянутый принцип «один ген — один фермент» — каждый ген контролирует синтез какого-либо фермента. Этот принцип в готовом виде сформулировал дальнейшую методологию исследований, означавшую необходимость изучения не только генов, но и кодируемых ими белков. Довольно скоро таким образом была уточнена структура гена — она оказалась совершенно разной у прокариот (бактерий) и эукариот (всех остальных — дрожжей, высших растений, млекопитающих, насекомых). Оказалось, что эукариотический ген сильно отличается от прокариотического. Были открыты перекрывающиеся гены, сплайсинг и альтернативный сплайсинг — все это изменило устоявшиеся представления о линейной последовательности генов в ДНК. Эукариотический ген оказался настолько же сложнее прокариотического, насколько Библия сложнее Правил пользования метрополитеном. Гены одного метаболического пути могут быть рассеяны по геному, как свидетельства пророков о пришествии Мессии по всему тексту Священного писания, в то время как регуляторная часть — в нашем примере это может быть рассказ о рождении Спасителя в Вифлееме — помещаться вообще в другой части книги, к тому же возникшей гораздо позже.

В генетику ринулись все.

Массовое увлечение исследованием ДНК немедленно похоронило под собой то, что еще оставалось в генетике от биологии.

Также фундаментальное значение имело открытие сплайсинга — специального процесса «сшивания» РНК, необходимого для переноса информации с ДНК на рибосому — место собственно синтеза белка. В нашем примере с Библией оказалось бы, что прямо куски из текста Писания священник никогда не читает, а специально пишет каждую проповедь. Мало того, существует альтернативный сплайсинг — из одной и той же Книги Судей, например, можно подобрать цитаты как в поддержку плана израильско-палестинского урегулирования «дорожная карта», так и против него. Такой альтернативный сплайсинг хорошо знаком всякому читателю старше 40 лет — достаточно вспомнить дискуссии по истории КПСС. Аналогий много — в начале каждого учебника должна была быть ссылка на работы В.И. Ленина или хотя бы К. Маркса — без такой «нуклеотидной последовательности» «рибосома» «не транслировала» «РНК», то есть книгу не печатали.

«То, что справедливо для кишечной палочки, справедливо и для слона» — шуточный афоризм Ф. Жакоба, открывшего вместе с Ж. Моно oneрон, основную регулируемую единицу генетического материала у бактерий, — оказался неверным. На общественное сознание это, однако, никак не повлияло — уж больно точным оказалось попадание в давно пристрелянную десятку. Мавр сделал свое дело и мог идти заниматься наукой дальше — широкая публика твердо усвоила: «ученые открыли, что все записано в генах».

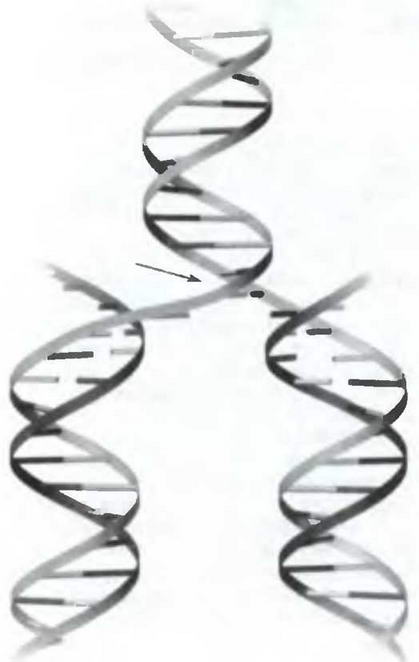

Фотограф Джеймс Уотсон (слева) и Френсис Крик (справа) сняты на фоне механической модели структуры ДНК. Открытие «двойной спирали» является одним из самых больших достижений биологической науки в XX веке

Хоть афоризм и оказался неверным, но точно выразил суть подхода. Гермесу Трисмегисту приписывается афоризм «что наверху, то и внизу» — основной принцип мистического познания предлагает нам видеть в мире дольнем отражение мира горнего. Нижний мир не тождествен верхнему прямо, он существенными чертами на него похож. Этот принцип может использоваться при познании, но трудно себе представить созданную на его основе промышленную установку. Ф. Жакоб, в отличие от Гермеса Трижды- величайшего, предложил другой принцип — «что у простого, то и у сложного» — гениальный технологический ход, позволявший планировать и проводить эксперименты. Если мы поставили опыт А с низшим грибом — хорошо! А теперь поставим его с дрозофилой! А теперь с мышью! Мы наверняка получим результаты. И пусть они камня на камне не оставят от нашего первоначального тезиса о равенстве кишечной палочки и слона — нам не жалко! Почему же не жалко? Любой мистик сильно бы огорчился, возьмись кто ему аргументированно доказать, что его видение, скажем, Софии — Премудрости Божией, — просто психоз, вызванный недостатком, например, селена в организме. А тут — не жалко. Действительно, чего ее жалеть, технологию. Результат получен — это главное. Понятно, чем чреват такой подход, — постоянным сужением поля зрения исследователя вплоть до исчезновения из него живого организма как такового. «Whatever happened with organisms?» (Что-то стряслось с организмами?) — назвал положение дел в современной биологии известный ученый Брайан Гудвин.

Знаменитая двойная спираль - молекула ДНК. Одиночная нить ДНК образуется во время клеточного деления, когда происходит удвоение молекулы

Нельзя при этом сказать, что подход ничего не дал, — дал, да еще и сколько. Разработка К. Муллисом в 1986 году полимеразной цепной реакции вызвала примерно такой же переворот в медицине, как в свое время открытия Луи Пастера. Ставший теперь рутинным метод ПЦР-диагностики заболеваний позволил лечить человека именно от той инфекционной болезни, которой он болеет, просто дав нам возможность точно установить ее возбудитель. Разработанные в том же году приборы автоматического секвенирования — то есть определения нуклеотидной последовательности ДНК — привели к обвальному нарастанию информации. Стартовавший в 1988 году и достигший промежуточного финиша к 2003 проект «Геном человека» был бы без подобных приборов просто невозможен. Такое огромное количество информации не может быть проанализировано вручную — вторым китом, на котором стоит сегодня уже даже не генетика, а геномика, являются вычислительные машины. Сравнительная геномика поставляет нам массу информации о метаболических путях, обелок-белковых взаимодействиях, о молекулярной эволюции — новое знание рождается даже не «на кончике пера», а на левой клавише мыши. Все это так. Но что это добавило к нашей картине мира?

Пожалуй, пока ничего. Будем надеяться, что в умах широкой общественности отложится хотя бы, что «гены — это очень сложно», вместо нынешней — «ген — всему голова». Ген ведь все-таки не хлеб.

Владимир Черданцев

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК