1. Организация бодрствования и занятий у детей первого года жизни

Обязательным условием правильной организации жизни ребенка первого года жизни является физиологический режим. Он должен обеспечить соответствующий возрасту и состоянию ребенка ритм смены сна и бодрствования, согласованный с ритмом кормления, и их правильную последовательность, а также необходимое для каждой возрастной категории детей суточное количество часов сна. При соблюдении физиологического режима создаются необходимые условия для своевременного и правильного физического и НПР, спокойного поведения.

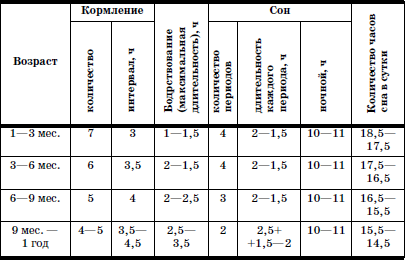

На основе исследований (Н.М. Щелованова) установлены качественные изменения и закономерности развития бодрствования и сна у детей раннего возраста (табл. 32).

Таблица 32

Изменение продолжительности бодрствования, количества и длительности отрезков дневного сна и количества кормлений в течение суток у детей в возрасте от 1 мес. до 1 года

В течение первого года жизни в связи с быстрым темпом развития детского организма режим меняется 3 раза.

Бодрствование и сон – взаимосвязанные состояния детского организма: после активного бодрствования наступает глубокий сон, а полноценный сон обеспечивает активное бодрствование.

У новорожденного ребенка сон и бодрствование возникают многократно в течение суток, длительность их различна. Ребенок почти все время спит, но сон его беспокоен, прерывист, а бодрствование кратковременно; правильнее было бы сказать, что ребенок находится в дремотном состоянии. Здоровый новорожденный ребенок проявляет беспокойство или кричит, когда на это есть причина (он голоден, хочет спать, ему холодно или очень жарко). Если взрослый научится по крику ребенка узнавать и устранять эту причину, т. е. накормит, уложит спать, теплее накроет одеялом или положит к ногам грелочку и т. п., то ребенок будет в основном спокоен и быстро привыкнет к режиму. Установить оптимальную смену сна и бодрствования в начале первого месяца жизни еще нельзя, но уже с первых дней жизни можно и очень нужно наладить правильный режим кормления.

В доме ребенка практически невозможно установить свободный режим кормления, который пропагандируют многие педиатры и специалисты в области детского питания. Действительно, свободный режим кормления несет в себе массу преимуществ, как минимум, при двух условиях: ребенок должен быть здоров и около него должна находиться любящая мать.

В дом ребенка в основном попадают дети с различными заболеваниями нервной системы, и на одного взрослого приходится от 3 до 8 детей раннего возраста. В этих условиях выработка режима оптимизирует становление суточного ритма «сон – бодрствование». К тому же определенный ритм кормления не только облегчает работу персонала дома ребенка, но и позволяет эффективно контролировать правильность соблюдения режима дня, следить за поведением и настроением новорожденных.

Наличие пищевой доминанты у новорожденного позволяет в первые дни жизни (на 7-10-й день) выработать у него ритм кормления. В начальный период приучения к режиму ребенок обычно сам не просыпается к кормлению. Если он спит спокойно и крепко, следует подождать некоторое время, пока не наступит поверхностный сон: будить ребенка для кормления лучше именно в это время. Отклонение от времени кормления в пределах 20–30 мин в таких случаях вполне допустимо. Если же ребенок просыпается и кричит за 20–30 мин до установленного времени кормления, то его можно начать кормить раньше. К концу второй недели жизни к каждому кормлению он будет просыпаться сам.

К концу 1-го месяца жизни устанавливается суточный ритм сна и бодрствования, когда основная часть сна приходится на ночь, а бодрствования – на день.

К 2–2,5 мес. устанавливается и дневной ритм – это наиболее трудный этап формирования режима.

Начинать приучать ребенка к четкому чередованию сна и бодрствования в течение дня можно с конца 1-го месяца жизни. Легче всего это сделать, если днем укладывать ребенка спать на воздухе. Приучать к этому надо постепенно: сначала ребенок спит на воздухе 2 раза в день по 20–30 мин в течение нескольких дней. Очень важно, чтобы ребенок спал на воздухе и в дальнейшем, когда режим уже выработан. Условия для бодрствования должны резко отличаться от условий для сна – это также помогает выработке дневного ритма.

Ритм кормления определяется суточной потребностью ребенка в пище, объемом пищи, усваиваемой в одно кормление, длительностью процесса усвоения и связан с ритмом бодрствования и сна (зависит от него).

Кормление через равные промежутки времени устанавливается с первых дней жизни ребенка и сохраняется до 9 мес, так как в этом возрасте даже самая незначительная задержка кормления вызывает беспокойство, возбуждение, крик. После 9-10 мес. в связи с удлинением периода бодрствования и переходом на два дневных отрезка сна соблюдать одинаковые 4-часовые промежутки между кормлениями становится невозможно. Если между двумя кормлениями ребенок сначала бодрствует, а затем спит или только спит, то промежутки между ними могут быть увеличены до 4,5 ч. Если же между двумя кормлениями ребенок не спит, то интервал должен быть не более 3–3,5 ч, так как чувство голода у бодрствующего ребенка возникает быстрее. Изменение ритма определяется также неоднородностью кормлений (пища различается по консистенции, составу, калорийности, объему), а значит, временем, через которое у малыша возникает чувство голода.

Очень важно установить правильную последовательность в удовлетворении основных физиологических потребностей ребенка: до 9-10 мес. наиболее целесообразна такая последовательность, при которой ребенок сначала ест, после чего активно бодрствует, а затем спит.

После 9-10 мес. последовательность изменяется (так же, как и ритм кормления), что связано с увеличением длительности бодрствования и сокращением количества отрезков дневного сна. Утром рекомендуется кормить ребенка не сразу после пробуждения, а примерно через 30–45 мин. Обед дети получают по мере пробуждения после первого дневного сна. Полдник можно дать после второго дневного сна или перед ним. Для дома ребенка удобен полдник перед вторым дневным сном, тогда сразу после сна можно дать питье, фрукты, витамины и др., а через 1,5–2 ч после сна дети получают ужин (за час до ночного сна).

При назначении режима дня и его изменении необходимо учитывать не только возраст каждого ребенка, но и его индивидуальные особенности (потребность в определенной длительности бодрствования, частоте и длительности дневного сна), физическое развитие, состояние здоровья. Дети ослабленные, часто болеющие или только что переболевшие, а также дети недоношенные, с гипотрофией нуждаются в более частом отдыхе и кормлении и укороченном бодрствовании. Физически крепких, спокойных, уравновешенных детей с хорошим аппетитом можно переводить на режим старшего возраста несколько раньше, чем детей из группы риска.

Переводить ребенка на следующий возрастной режим можно лишь по сумме признаков, учитывая не только возраст, но и особенности поведения (очень медленное засыпание; отказ от дневного сна или раннее пробуждение после него; сохранение активности до конца бодрствования; беспокойство во время кормления или признаки голодного возбуждения задолго до кормления).

Особенно труден переход на режим с двумя отрезками дневного сна, так как при этом меняется не только ритм, но и последовательность всех элементов режима. Поэтому переводить на новый режим надо постепенно: сначала сокращают длительность каждого дневного сна и увеличивают период бодрствования; затем сокращают число отрезков дневного сна, но увеличивают их длительность. При этом до полного привыкания ребенка к новому ритму следует максимально сократить его бодрствование: раньше накормить, раньше уложить спать и т. д.

Точное соблюдение режима имеет большое значение, однако иногда возможны и отступления от него. Если видно, что ребенок устал, нужно уложить его спать раньше времени, предусмотренного по режиму. Когда ребенок сам не просыпается ко времени ночного кормления, лучше не будить его, а подождать, пока он не начнет проявлять признаки беспокойства. Если такие отступления в режиме часты, то следует подумать, подходит ли он данному ребенку, и внести в него необходимые изменения.

Если в одной и той же группе находятся разные по возрасту дети, то необходимо установить два или три разных режима, разделив детей на возрастные подгруппы. При разных режимах одни дети бодрствуют, а другие спят. Возрастные подгруппы должны быть максимально разобщены во время бодрствования и кормления.

Режим следует составить так, чтобы утром дети разных подгрупп не просыпались одновременно к первому кормлению. Это позволяет лучше обслужить детей, так как при меньшем числе бодрствующих воспитатель сможет уделить каждому из них максимум внимания, а дети меньше устают друг от друга.

Не должно совпадать по времени и ночное кормление детей, находящихся на разных режимах, что дает возможность накормить каждого ребенка спокойно, взяв его на руки.

Режим дня составляют так, чтобы в течение каждого отрезка бодрствования сменялись разные виды деятельности. В режиме дня всех подгрупп должно быть установлено время для проведения индивидуальных и групповых занятий, массажа и гимнастики, для оздоровительных и гигиенических процедур. В теплое время года для детей старше 9 мес. указывается время прогулки. Массаж делают ежедневно 1 раз в день до кормления или через 30–40 мин после еды. Купают детей до полугода ежедневно; купать их можно перед любым отрезком дневного сна, но целесообразнее всего перед четвертым дневным сном. Детей в возрасте от 6 до 9 мес. можно купать перед третьим дневным сном, а после 9-10 мес. – перед ночным сном (3–4 раза в неделю).

Где бы ни находился ребенок (в изоляторе, в карантинной группе, в одновозрастной или смешанной группе), его режим должен соответствовать возрасту, состоянию здоровья, уровню физического развития и индивидуальным особенностям.

Показателем правильности режима является поведение ребенка: при нормальном режиме он не возбужден, спокоен, активен во время бодрствования; к концу бодрствования его активность уменьшается, он зевает – видно, что хочет спать; уложенный в кровать, спокойно и быстро засыпает, крепко спит и просыпается вовремя бодрый, спокойный; от еды не отказывается.

Для четкого выполнения режима необходимо обязанности персонала распределить так, чтобы дети в группе никогда не оставались одни. Воспитатель и няня, занимаясь уходом за детьми, выполняют одинаковую работу, но делают ее не одновременно, а поочередно. Няня должна как можно меньше отлучаться из группы и помогать воспитателю в организации жизни детей.

Обязанности распределяются с учетом существующих режимов группы и графика работы персонала, включая ночные дежурства. Смена персонала не должна происходить в часы, когда детей кормят или укладывают спать.

Варианты режима кормления новорожденных детей

1) 5.00; 8.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00; 23.00 ч.

2) 6.00; 9.00; 12.00; 15.00; 18.00; 21.00; 24.00 ч.

3) 6 ч; 9 ч 30 мин; 13 ч; 16 ч 30 мин; 20 ч; 23 ч 30 мин.

Режим 1 (с конца периода новорожденности до 2,5–3 мес.)

1-й вариант

Кормление: 5.00; 8.00; 11.00; 14.00; 17.00; 20.00; 23.00.

Бодрствование: 8.00-9.00; 11.00–12.00; 14.00–15.00; 17.00–18.00; 20.00–21.00.

Сон: 9.00–11.00; 12.00–14.00; 15.00–17.00; 18.00–20.00; 21.00-8.00 (ночной).

Купание: 14.45 или 17.45 или 20.45.

Примечание. После кормления в 5 ч ребенка сразу укладывают спать. Температуру измеряют утром и вечером во время кормления.

По этому режиму живут дети 1-2-го месяца жизни, просыпающиеся к кормлению задолго до 6 ч утра и нуждающиеся в большем времени для сна.

При наличии в группе 1-го года жизни нескольких возрастных подгрупп этот режим позволяет утром (в 6–8 ч) разобщить детей и обеспечить воспитателю возможность их обслуживания.

2-й вариант

Кормление: 6.00; 9.00; 12.00; 15.00; 18.00; 21.00; 24.00.

Бодрствование: 6.00-7.00; 9.00–10.00; 12.00–13.00; 15.00–16.00; 18.00–19.00.

Сон: 7.00-9.00; 10.00–12.00; 13.00–15.00; 16.00–18.00; 19.00-6.00 (ночной).

Купание: 15.45 или 18.45 (перед сном).

Индивидуальные занятия: во 2, 3 и 4-й отрезки бодрствования.

Примечание. К концу этого возрастного периода длительность бодрствования увеличивается до 1,5 ч. Детей, спокойно бодрствующих в это время, укладывают спать последними (в 7.00; 10.30; 13.30; 16.30; 19.30), а затем переводят на режим следующей возрастной подгруппы. Температуру измеряют утром и вечером во время кормления.

Режим 2 (с конца периода новорожденности до 6 мес.)

Кормление: 6.00; 9.30; 13.00; 16.30; 20.00; 23.30.

Бодрствование: 6.00-7.30; 9.30–11.00; 13.00–14.30; 16.30–18.00; 20.00–21.00.

Сон: 7.30-9.30; 11.00–13.00; 14.30–16.30; 18.00–20.00; 21.00-6.00 (ночной).

Купание: 17.45 (перед сном).

Игры и занятия: проводятся во 2, 3, 4-м отрезках бодрствования, в свободное от кормления и гигиенических процедур время.

Примечание. Детей старше 4 мес, у которых длительность бодрствования увеличивается до двух часов, укладывают спать в 7.30; 11.30; 15.00; 16.30.

Вначале укорачивают 4-й, а затем 2-й или 3-й отрезки дневного сна. Желательно, чтобы днем дети спали на свежем воздухе 3–4 раза. Измерение температуры проводится утром и вечером во время кормления детей.

Если ко времени проведения занятий не все дети закончили есть, последних кормит няня.

Режим 3 (от 5–6 мес. до 9-10 мес.)

Кормление: 6.00; 10.00; 14.00; 18.00; 22.00.

Бодрствование: 6.00-8.00; 10.00–12.00; 14.00–16.00; 18.00–20.00.

Сон: 8.00–10.00; 12.00–14.00; 16.00–18.00; 20.00-6.00 (ночной).

Групповые игры и занятия: 11.00; 15.00.

Индивидуальные занятия: во 2-й и 3-й отрезки бодрствования, в свободное от кормления и гигиенических процедур время.

Купание: 19.45 (перед ночным сном) или перед 3-м дневным сном.

Примечание. Детей старше 7–9 мес, длительность бодрствования которых увеличивается до 2 ч 30 мин, укладывают спать в 8.00; 12.30; 16.30 и 20.30.

Если в группе много детей до 9 мес, то целесообразно развести их во время утреннего кормления: можно начинать кормление детей одной подгруппы в 6.30 или в 7.00 утра.

Режим 4 (от 9-10 мес. до 1 г. – 1 г. 2 мес.)

1-й вариант

Бодрствование: 6.30-9.00; 11.30–14.00 (14.30); 16.00 (16.30)-19.30(20.00).

Кормление:

завтрак -7.00(7.15),

обед -11.30,

полдник -16.00 (16.30),

ужин – 19.00(19.30),

ночное кормление – по мере пробуждения детей с 22.00.

Сон:

дневной 1-й – 9.00–11.30,

дневной 2-й – 14.00–16.00 (14.30–16.30),

ночной -19.30 (20.00) – 6.30.

Групповые занятия: 8.30; 12.45; 13.30; 17.30.

Индивидуальные занятия: на протяжении всех отрезков бодрствования, в свободное от кормления и гигиенических процедур время.

Купание: 18.30 (19.00) или 19.30 (20.00) перед ужином или ночным сном.

Туалет: после сна, перед сном, в середине бодрствования.

Примечание. С 22 ч следует кормить детей только по мере пробуждения (по назначению врача).

Если в группе много детей в возрасте от 9-10 мес. до 1 года, то для этой подгруппы целесообразно установить 2–3 варианта режима дня. По первому варианту должны жить младшие дети и дети ослабленные, с повышенной возбудимостью. Они меньше бодрствуют и больше спят. К году длительность бодрствования у них может увеличиться до 3–3,5 ч.

2-й вариант

Бодрствование: 6.30-9.30; 12.00–15.00; 17.00–20.00.

Кормление:

завтрак – 7.00 (7.15),

обед – 12.00,

полдник – 14.45 (15.00),

ужин – 19.00(19.15),

ночное кормление – по мере пробуждения детей с 22.00.

Сон:

дневной 1-й – 9.30–12.00,

дневной 2-й – 15.00–17.00,

ночной – 20.00-6.30. Групповые занятия: 8.30; 13.00; 13.45; 17.30.

Индивидуальные занятия: на протяжении всех отрезков бодрствования, в свободное от кормления и гигиенических процедур время.

Купание: 18.30 (перед ужином) или 20.00 (перед ночным сном).

Туалет: после сна, перед кормлением, перед сном, в середине бодрствования.

Примечание. После второго дневного сна детям дают питье, витамины, соки.

2-й вариант режима рассчитан на самых старших детей (11 мес. – 1 г. 2 мес), физически крепких, уравновешенных.

Проведение полдника перед вторым отрезком дневного сна позволяет сократить последний период бодрствования и максимально разобщить детей группы во второй половине дня.

В доме ребенка очень важно не только установить правильный режим, но и методически верно осуществлять все режимные процессы. От этого в большой степени зависят физическое и нервно-психическое развитие ребенка, его эмоциональное состояние.

Основная задача проведения гигиенических процессов, кормления, укладывания спать – своевременное и полное удовлетворение физиологических потребностей ребенка. Если ребенка вовремя кормят, он с аппетитом съест всю предложенную ему пищу, если укладывают спать, он спокойно и быстро заснет. Необходимо, чтобы все эти процессы вызывали у детей положительные эмоции, чтобы дети в меру своих сил принимали в них активное участие.

Предложения взрослого что-то сделать (есть, спать, совершить туалет) должны совпадать с потребностями ребенка. А это возможно лишь при точном соблюдении режима, внимательном наблюдении за ребенком, умении понимать его состояния. Ребенок должен как можно реже испытывать неприятные ощущения, нельзя причинять ему боль. Условные рефлексы у ребенка образуются легко и быстро: если однажды у него возникло болезненное ощущение во время еды или купания, то он и в дальнейшем отказывается от участия в этом процессе (плотно сжимает губы при виде ложки, хотя и хочет есть; кричит во время умывания или купания).

При введении нового вида пищи или нового процесса (приучение к горшку, мытье рук) необходимо постепенно готовить ребенка психологически, так как многие дети в доме ребенка ко всему новому относятся отрицательно.

Начиная какую-либо процедуру после игры или режимного процесса, надо подготовить к ней ребенка добрыми, ласковыми словами, создаваемой обстановкой, переключать его постепенно, не применяя насилия.

Проведение любого режимного процесса можно начинать только при условии, что ребенок находится в хорошем состоянии. Если ребенок плачет или возбужден, необходимо успокоить его, а потом уже можно накормить, умыть, одеть. На быстроту засыпания, повышение аппетита очень влияет то состояние ребенка, в котором он находился непосредственно перед этим процессом. Нельзя отвлекать детей, например, громко разговаривать или здороваться сразу со всеми, входя в группу, когда их кормят или укладывают спать.

Особенности поведения и уровень развития у разных детей очень различны, поэтому они нуждаются в индивидуальном подходе: кого-то нужно кормить не спеша, с уговорами, кого-то уложить спать последним и постоять рядом и т. п.

С первых месяцев жизни ребенка все действия взрослого, а затем самого ребенка надо сопровождать соответствующими словами.

Никогда нельзя заставлять детей ждать: ни за столом, ни при укладывании спать, ни в кроватях при подъеме после сна, ни при высаживании на горшок. Ожидание ведет к утомлению и нарушениям поведения.

Постоянство и единство требований к ребенку и методов проведения режимных процессов должно стать непременным условием деятельности всех работающих в группе.

Режимные процессы нужно проводить обдуманно, постепенно. Например, укладывают спать сначала тех, кто помладше, у кого есть признаки усталости, желание спать, а затем уже остальную часть группы.

Во время кормления, укладывания спать и переодевания одних детей необходимо следить и за всеми остальными, спящими на веранде или бодрствующими. Поэтому кормление, гигиенический уход, высаживание на горшок, переодевание и другие процессы должны проводиться в той же комнате, где организуются игры, где дети бодрствуют. Столы для кормления и пеленальные столы ставят с таким расчетом, чтобы, обслуживая одного ребенка, взрослый мог наблюдать за играющими детьми. Умывальники (кран с горячей и холодной водой и раковина) для туалета детей и мытья рук персонала должны находиться в групповой комнате, где дети бодрствуют, и в спальне, где они спят ночью. Рядом с умывальником ставят пеленальный стол и бак для грязного белья. Запас чистого белья для переодевания детей на один период бодрствования и для укладывания спать хранится в пеленальном столе.

Сон. С первых недель жизни детей приучают быстро засыпать и спокойно спать днем. Во все времена года днем они должны спать на свежем воздухе и ежедневно проводить на воздухе не менее 4–6 ч. Летом, в сухое осеннее время, зимой (при температуре воздуха до -15 °C в средней полосе) и весной (март, апрель) дети должны спать на участке или на открытом балконе. При сильном ветре, морозе ниже -15 °C, дожде они спят на веранде или в комнате с открытыми окнами (в «прогулочной» комнате). Вновь поступивших детей приучают ко сну на воздухе постепенно.

Для дневного сна целесообразно иметь коляски с поднимающимся верхом. Это облегчает организацию укладывания детей и дает возможность во время дневного сна больше держать их на воздухе, так как легче вывозить коляски, чем выносить детей. В случае ненастной погоды коляски с детьми можно быстро вкатить в помещение; при необходимости можно переместить ребенка, поставив коляску в безветренное место. Во время бодрствования детей коляски стоят в помещении; их можно использовать при организации свиданий родителей с детьми на свежем воздухе.

Каждого ребенка нужно уложить в тот момент, когда он захотел спать. Нельзя допускать, чтобы дети засыпали в манеже. Младших, ослабленных и тех, кто встал раньше, укладывают первыми, более старших, крепких, проснувшихся последними, укладывают попозже. Укладывать детей надо не спеша, в течение примерно 25–30 мин. Растянутое во времени укладывание обеспечивает постепенное пробуждение воспитанников. Дети быстрее засыпают в тихой, спокойной обстановке, после негромкого разговора. Во время засыпания ничто не должно отвлекать ребенка.

Необходимо соблюдать тишину и создавать условия для глубокого, спокойного сна как днем, так и ночью. Укладывание перед ночным сном также проходит постепенно, в соответствии со временем, предусмотренным режимом. Ласково разговаривая с ребенком, его переодевают, если надо, заворачивают. Кроватки детей, живущих по одному возрастному режиму, должны стоять рядом, чтобы при засыпании и пробуждении дети одной подгруппы не мешали другим подгруппам.

Пока малыши не уснут, воспитатель не уходит из спальни и наблюдает за ними. В спальне в стороне от детей должно быть слабое, не нарушающее сон освещение, позволяющее контролировать сон детей, кормить их ночью, выполнять необходимую хозяйственную работу и не будить при этом спящих. В предутренние и утренние часы воспитатель поднимает тех детей, которые проявляют признаки беспокойства, – иначе они разбудят всю группу. Первых проснувшихся детей выносят из спальни, одевают и до кормления кладут в манеж или кровать.

Кормление. При правильном режиме дети обычно просыпаются ко времени кормления. Проснувшегося ребенка поднимают и сразу кормят; исключение составляют дети, которые вяло сосут. Аппетит у них несколько повысится, если оставить их бодрствовать 10–15 мин до кормления (конечно, если у ребенка нет «голодного возбуждения»), положить на короткое время на живот, поговорить с ними, вызвать оживление. Очень важно, чтобы ребенок с аппетитом съедал все полагающееся ему количество пищи.

Кормить надо не спеша, без насилия, не причиняя боли и неприятных ощущений. При кормлении у ребенка постепенно формируют умения, связанные с приемом пищи; его приучают к аккуратности, следят, чтобы лицо и руки оставались чистыми, на столе не было крошек, остатков пищи.

С этого момента, когда детям дают в руки хлеб, перед едой им моют руки.

Все новые виды пищи лучше давать сразу так, чтобы потом ребенка не надо было переучивать. В 2 мес. тертое яблоко он уже ест с ложки; в 4–5 мес. при введении овощных пюре, а затем полугустых каш ребенка надо приучать есть, снимая пищу с ложки.

Дети, не умеющие самостоятельно садиться и сидеть, едят на руках у взрослого: до 4–5 мес. – лежа, затем полулежа, после 6–7 мес. – сидя на коленях у взрослого. Детей, научившихся садиться и сидеть (с 8 мес), кормят за высоким столом с выдвижными креслами сначала по одному, а потом и двоих одновременно. Для кормления детей старше 10 мес. желательно иметь низкий квадратный стол и два приставных кресла с подставками для ног. С 11–12 мес. ребенок самостоятельно, при небольшой помощи взрослого, подходит к столу и садится в кресло. В этом возрасте одновременно можно кормить только двух детей.

Ночью, в часы, предусмотренные режимом, воспитатель кормит детей на руках. К кормлению их не будят; первым кормят того, кто начинает просыпаться, а затем остальных – по мере пробуждения. Лишь последнему ненакормленному ребенку воспитатель помогает проснуться (в период ослабленного сна). Перед кормлением (при необходимости – и после кормления) каждого ребенка переодевают, ласково, тихо разговаривая с ним.

Воспитатель получает детское питание, разливает его по бутылочкам, раскладывает творог, фруктовое пюре и пр. до пробуждения детей, подогревает бутылочку того ребенка, которого готовится кормить. Кормить детей на руках удобно сидя на стульях с укороченными ножками за невысоким столом (типа журнального). При этом взрослый, не утомляясь и без напряжения, держит ребенка, который лежит у него на коленях.

Гигиенические процедуры. У детей воспитывают положительное отношение к гигиеническим процедурам. Подмывать и пеленать ребенка нужно очень бережно, без резких движений, не вызывая у него неприятных ощущений. Чтобы приучить малыша к чистоте и аккуратности, следует вовремя менять ему мокрую одежду, вытирать грязное лицо, нос и т. п. Во втором полугодии детей приучают помогать взрослому при одевании и раздевании: ребенка просят протянуть ручку, наклонить головку и т. п.

Приучая ребенка к навыкам опрятности, уже в 8–8,5 мес, когда он умеет самостоятельно садиться и сидеть, его начинают высаживать на горшок. Делать это следует только в те моменты, когда у ребенка есть потребность (после сна, если он встал сухой, в середине бодрствования, перед сном), и не более 3–4 раз в день, не удерживая его долго на горшке.

Ночью детей 1-го года жизни не будят и не сажают на горшок. Днем высаживание организуют не в туалете, а в той же комнате, где дети бодрствуют. Под ножки малышам стелят теплую мягкую подстилку.

Организация бодрствования детей первого года жизни

Ребенок первого года жизни не может сам занять себя, долго бодрствовать без участия взрослого. Пока дети спят, воспитатель подготавливает все необходимое для самостоятельной деятельности, в манеже и за барьером на полу раскладывает игрушки, подбирая их таким образом, чтобы они соответствовали возрасту и уровню развития детей, их должно быть немного – 2–3 на каждого ребенка.

Роль воспитателя в разные отрезки бодрствования детей различна. Так, в начале бодрствования, когда малыши просыпаются и их начинают кормить, и в конце, когда они устают и их укладывают спать, воспитатель принимает минимальное участие в организации деятельности детей. Подняв ребенка после сна и покормив, сажает его в манеж или на пол за барьер, дает ему игрушку и следит, чтобы каждый ребенок был занят и спокоен; в это время он продолжает поднимать и кормить других детей. При необходимости воспитатель подходит к ребенку, находящемуся в манеже, меняет его положение, привлекает внимание к игрушке, разговаривает с ним. Укладывая детей спать, он также лишь следит за теми, кто играет. В эти отрезки бодрствования педагог не может обучать детей, играть с ними, вводить в игру новые игрушки или давать такие, которыми дети без взрослого пользоваться не могут.

Накормив и уложив спать детей одной подгруппы, воспитатель начинает заниматься с теми, кто бодрствует: показывает, как обращаться с игрушками, меняет игрушки, переключает каждого малыша с одного вида деятельности на другой, меняет положение ребенка в манеже или его позу на полу, перекликается с детьми, подносит их к окну, к зеркалу, показывает рыбок в аквариуме. Педагог играет со старшими детьми.

Для спокойного состояния детей очень важно, чтобы в группе была тишина. Шум утомляет, из-за него ребенок не слышит речь взрослого, собственный голос, голоса других детей.

С 3–4 недель ребенка несколько раз в день кладут на живот – перед кормлением и через 30–40 мин после него, но при первых признаках утомления переворачивают на спину. Время от времени необходимо брать ребенка на руки и, разговаривая с ним, добиваться, чтобы его взгляд сосредоточился на лице взрослого.

Детям старше 2 мес. одного эмоционального общения уже мало, с ними нужно проводить и занятия.

С 1–1,5 мес. бодрствование детей проходит в манеже. Это облегчает воспитателю наблюдение и уход за ними. Находясь в манеже, ребенок рассматривает игрушки, следит за взрослыми, смотрит на лежащих рядом детей, передвигается – все это расширяет его кругозор. Одновременно в манеже могут находиться не более 5–6 детей, близких по возрасту и уровню развития.

Когда малыш впервые поступает в дом ребенка, или болеет, или по какой-либо другой причине не может быть помещен в манеж, после того как он просыпается, его оставляют в кроватке. Маленькие дети (до 2 мес.) быстро охлаждаются, поэтому их кладут на одеяло и даже заворачивают в него, оставляя свободными только руки. С 2–2,5 мес. ребенок бодрствует в ползунках – это позволяет ему свободно двигаться, проявлять активность.

Над каждым ребенком до 4,5–5 мес. в кроватке и в манеже (на специальной стойке) подвешиваются игрушки. Они должны быть разными по форме, величине и цвету. До 2,5–3 мес. над грудью ребенка на высоте 70 см должны висеть яркие и достаточно крупные игрушки, которые он мог бы рассматривать.

С 2,5–3 мес. дети уже выпрямляют руки и наталкиваются на яркие предметы. Поэтому игрушки, удобные для захватывания, подвешивают низко справа и слева от ребенка так, чтобы, размахивая руками, он мог случайно натолкнуться на них. Позже, когда ребенок начинает сам ощупывать, захватывать и рассматривать игрушки, на высоте его полувытянутой руки подвешивают одну игрушку. Если она перестает его интересовать, ребенка перекладывают на другое место в манеже, чтобы над ним оказалась другая игрушка. Детям, которые могут взять лежащую в манеже игрушку и манипулировать ею (после 5 мес), подвешенные игрушки не нужны, они лишь тормозят развитие.

В 5–6 мес. ребенку в руки дают погремушку или кладут ее на подстилку в манеже так, чтобы он мог ее достать. Игрушки следует класть в разных местах манежа. Это побуждает детей к ползанию. В манеже должны быть погремушки, резиновые и пластмассовые игрушки, в том числе 2–3 крупные игрушки для рассматривания.

Воспитатель время от времени подходит к каждому ребенку, наклоняется над ним, ласково с ним разговаривает, стараясь вызвать улыбку, оживление, гуление, лепет.

Во втором полугодии жизни характер бодрствования детей изменяется, так как их интерес к игрушкам возрастает и накапливается некоторый опыт обращения с ними. Дети становятся более самостоятельными, однако и в 10–12 мес. ребенок может играть без участия взрослого очень недолго.

Для того, чтобы дети были более активными, надо общаться с каждым ребенком в отдельности, не только давать им игрушки, но и побуждать играть с ними. С 5–6 мес. детям нужны мячи, миски, куклы, озвученные игрушки (кошки, собачки, птички) из разных материалов. Размещают игрушки в разных местах манежа и на его барьере, чтобы ребенок пытался их достать, поиграть с ними, т. е. совершал разнообразные движения. Детей, начинающих ползать, вставать и переступать в манеже, переводят в «напольный манеж», т. е. на огороженную барьером часть пола, где есть крупные предметы, держась за которые ребенок может ходить (горка, стол-барьер, бревно, ящик для залезания). Здесь необходимы также различные игрушки: сюжетно-образные (куклы, игрушечные животные, тележки, машины) и дидактические игрушки (мисочки для вкладывания, кольца, кубики, разные мячи, шары для катания и т. п.), побуждающие детей двигаться. Необходимо и место, позволяющее ребенку отдохнуть сидя: низкий стульчик, табуретка, ящик, диванная подушка и др. Оборудование должно быть удобным, безопасным, красивым и гигиеничным. Важно правильно и удобно одевать детей, чтобы одежда не мешала им двигаться.

Для развития речи детей, ориентировки в окружающем на стенах следует повесить 2–3 картины с изображением детей, игрушек или животных (лучше, если на каждой из них будет изображен один предмет). Тогда воспитатель сможет поднести ребенка к картине или к яркой сюжетной игрушке, назвать их, а затем спросить: «Где собачка?» Чтобы дети учились обобщать слова, у них должны быть различные по внешнему виду однотипные игрушки (например, разные по размеру и различно одетые куклы, разные мячи, машины, собаки и др.). Для развития речи полезно давать такие игрушки, которые ребенок может легко назвать (машина – би-би, кукла – собачка – ав-ав, мяч – бах и т. д.). Рекомендуется располагать аналогичные игрушки и предметы в разных местах комнаты, изображать с их помощью простые сюжеты (кукла спит, кукла сидит на стульчике за столом, собачка ест и пр.). В комнате, где играют дети, в шкафах и на полках не должно быть большого количества игрушек. Их надо менять, когда они надоедают, а также по мере развития детей или изменения возрастного состава группы. Необходимо менять игрушки в течение даже одного дня и отрезка бодрствования (менять их местами, убирать некоторые в ящик, приносить аналогичные убранным, но другой окраски, формы, величины, например, вместо маленьких мячей и машин дать большие). Во время игры взрослый собирает и расставляет разбросанные игрушки, одновременно привлекая к ним внимание детей.

Игрушки должны быть во всех частях «напольного манежа»: на столе-барьере, на диване, горке, на полу, в ящике; тогда дети могут передвигаться и играть, не мешая друг другу.

Во время самостоятельной деятельности важно поддерживать радостное состояние детей, предупреждать плач, конфликты. Старших воспитанников полезно побуждать к самостоятельным движениям и действиям («Иди ко мне»; «Покатай мяч»), к проявлению настойчивости в действиях с игрушками («Надень колечко, надень, еще раз надень. Сними, еще раз сними колечко»). Надо вызывать у детей речевые реакции, чаще говорить: «Позови…», «Попроси…»; повторять за ребенком то, что он произнес, отвечать на его возгласы, поддерживать стремление рассматривать окружающие предметы, людей («Посмотри, это часы»; «Кто в зеркале?»; «Пойдем посмотрим, кто пришел»), побуждать к активному общению со взрослыми («Дай руку, поздоровайся»; «Скажи тете Оле: «Иди» и т. п.).

Организовав игру, воспитатель отходит в сторону минут на 10, предоставив детям самостоятельность, и наблюдает за ними, чтобы при необходимости своевременно вмешаться в конфликт или не допустить его, усложнить игру и т. д. При правильном руководстве малыши могут несколько минут быть активными и деятельными без участия взрослого.

Дети, которые недавно поступили в дом ребенка, и те, кто устает от постоянного общения с другими детьми, играют там, где они могут быть одни (в манеже, на горке, в кровати). Нового ребенка надо постепенно приучать играть среди детей. Если ребенок возбужден, взрослый берет его на руки, ласкает, успокаивает. Нельзя для успокоения усаживать малыша за стол, так как он быстро устает от неподвижного положения, разбрасывает игрушки и остается без них. Это влечет за собой новые капризы, плач.

Воспитатель следит, чтобы дети подолгу не оставались в одном положении, не собирались все в одном месте и не мешали друг другу наблюдать за окружающим, играть, двигаться.

Занятия с детьми первого года жизни

С помощью занятий у ребенка формируют те умения, которыми он не может овладеть самостоятельно. Занятия проводят по программе, в одних и тех же условиях, по определенной методике.

Для обучения ребенка первого года жизни, особенно первых месяцев жизни, используются все моменты общения, но для достижения своевременного развития необходимы систематические специальные занятия. Благодаря им самостоятельная деятельность детей (действия с предметами, движения, речь) постоянно усложняется.

Все занятия с детьми первого года жизни должны носить эмоциональный характер и сопровождаться ласковыми словами взрослого. Речь взрослого вызывает у ребенка положительные эмоции, интерес, помогает установить контакт между взрослым и ребенком, делает его внимание более устойчивым. После 6 мес, когда малыш начинает понимать слова взрослого, важна не только эмоциональная и интонационная сторона речи, но и ее содержание.

Интерес ребенка к занятию поддерживается новизной игрушки и возможностью действовать с ней. Поэтому на занятиях используют игрушки, которыми дети еще не играли.

Новые умения на первом году жизни формируются медленно, они с трудом возникают и первое время неустойчивы. Поэтому все занятия, цель которых – обучить новому умению, проводятся индивидуально. Ежедневные индивидуальные занятия предусматриваются с двух месяцев и до года, а при задержке в развитии – до достижения ребенком уровня этого возраста.

В каждый отрезок бодрствования с ребенком надо провести несколько индивидуальных занятий, чередуя их с самостоятельной деятельностью.

Последовательность и частота проведения занятий зависят от уровня развития ребенка. Так, если ребенок сам много двигается, то индивидуальные занятия следует направить на формирование других умений, например, на развитие зрительных, слуховых и голосовых реакций. С пассивным ребенком надо заниматься дольше и чаще, с легковозбудимыми детьми проводят кратковременные занятия, периодически меняя материал.

Индивидуальные занятия планируют отдельно для каждой возрастной группы или подгруппы детей, близких по развитию; по мере усвоения ребенком умений занятия усложняют. Однако при планировании надо учитывать не только возраст, но и фактический уровень развития каждого ребенка, его индивидуальные особенности. В плане должно быть указано, с каким ребенком и какие занятия следует проводить. Если ребенок имеет задержки в развитии, то прежде всего работают над теми умениями, в которых он отстает, и теми, которые должны быть развиты в этом возрасте, и только после этого закрепляют умения, которыми ребенок овладел, но еще не использует в самостоятельной деятельности.

Во время занятия надо дожидаться ответной реакции, например, если воспитатель хочет, чтобы ребенок взял игрушку, следует дождаться, чтобы он взял ее, а не вкладывать игрушку ему в руки.

Чтобы детей не отвлекала новая обстановка, заниматься лучше там, где они обычно бодрствуют, в привычных для них условиях – в манеже или на полу за барьером. Для занятий с дидактическим материалом детей старше 9-10 мес. иногда можно сажать за стол. Определенная обстановка и поза, речь взрослого – создают у ребенка установку на занятие.

Заниматься одновременно с несколькими детьми (но не более чем с 5–6) можно тогда, когда у них уже накоплен некоторый запас сенсорных и двигательных умений, развита ориентировка в окружающем, т. е. после 5–6 мес. Но музыкальные занятия и развлечения проводят с группой детей одного возраста или уровня развития уже с 2–3 мес.

Все групповые занятия проходят без специального организационного момента, т. е. детей не усаживают насильно, не ставят всех около барьера или стола. Перед занятием воспитатель привлекает детей старше 9-10 мес. к сбору игрушек, а затем выносит ящик с игрушками за барьер. Взрослый сосредоточивает внимание малышей на игрушке, приготовленной для показа, или другом предмете, с которым будет проводиться занятие, подзывает их к себе («Оленька, иди-иди!»; «Саша, смотри, что я покажу!»; «Все ко мне идите, все!»). Если кто-то из детей не смотрит на него или отодвигается в сторону, воспитатель привлекает его внимание по ходу занятия. Большинство детей, заинтересованных происходящим, подходят к воспитателю, следят за ним, стараются делать то же, что и он.

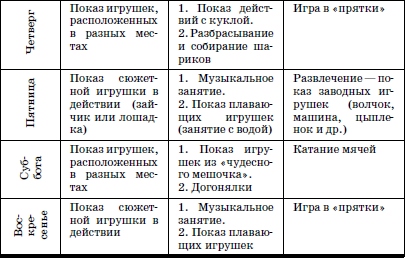

В группе должен быть перечень групповых занятий с детьми от 5–6 мес. до года. Длительность этих занятий колеблется от 1 до 5 мин. Для детей от 9 мес. до года составляют календарный план групповых занятий на неделю, по которому воспитатель работает в течение месяца. Ежедневно проводят четыре групповых занятия: одно – в первом отрезке бодрствования, два – во втором и одно – в третьем. С группой можно проводить те занятия, которые уже проходили индивидуально, или более сложные, закрепляющие результаты занятий с отдельными детьми.

Групповыми следует делать только такие занятия, в которых активны одновременно все дети. Это могут быть развлечения, показы предметов, инсценировки (в 1 год), занятия для развития движений, музыкальные занятия. Если результаты занятий неудовлетворительны, то эти же занятия с некоторыми изменениями повторяются и в следующем месяце. Учет занятий с детьми первого года жизни не ведется, показателем их успешности является развитие детей.

Основным методом обучения детей первого года жизни (особенно первого полугодия) является непосредственное воздействие взрослого на ребенка: воспитатель кладет ребенка на живот, или дает ему игрушку, или разговаривает с ним. Во втором полугодии возрастает роль показа: взрослый катает мяч, снимает крышку с кастрюли, вкладывает шарик в миску, а ребенок действует, подражая ему. Обязательным компонентом всего процесса обучения является речь взрослого.

Для того, чтобы вызвать оживление ребенка первых 3–4 мес. жизни, воспитатель должен взять его на руки, весело разговаривать с ним, меняя интонации.

С 3-го мес. жизни, развивая слуховые и зрительные ориентировочные реакции детей, воспитатель разговаривает с ними, когда они лежат в манеже, обходит манеж вокруг, привлекая к себе внимание малышей, приводит в движение игрушки, висящие над детьми, напевает им простые мелодии. Для установления зрительно-слуховых связей в разных частях манежа размещают звучащие игрушки.

Для развития движений руки, начиная с 4–4,5 мес, надо подносить игрушку (погремушку с ручкой) к груди ребенка. Если он не тянется к игрушке, рекомендуется погладить игрушкой каждую руку с тыльной стороны (можно прикоснуться к пальцам, ладони), затем вызвать зрительное сосредоточение на игрушке, приближая ее к ребенку и удаляя от него. Игрушку надо подносить сбоку, над лицом, чтобы несколько затруднить схватывание. В 5,5–6 мес. к ребенку подносят одновременно две игрушки, чтобы он мог схватить по игрушке каждой рукой и удержать их.

С 4 мес. ребенка, лежащего на спине, можно подтягивать за ручки, вызывая у него активное стремление сесть. С 5–6 мес. надо медленно приподнимать лежащего на спине ребенка до полусидячего положения и опускать, поддерживая его руками под спинку.

С 5,5–6 мес. детей учат ползать. Для этого перед лежащим на животе ребенком кладут яркую неподвижную игрушку, привлекают к ней его внимание. Если ребенок, несмотря на свои попытки, не может передвигаться, ему надо помочь. Одной рукой взрослый создает опору для ног ребенка, немного нажимая на ступни, а другой приподнимает его грудь в тот момент, когда он пытается оттолкнуться ногами и сделать движение вперед, к игрушке. Когда малыш научится ползать, следует поддерживать и закреплять это умение. Чтобы ребенок ползал подольше, перед ним кладут мяч, шар или другую игрушку, которая от прикосновения руки отодвигается.

Для развития понимания речи у детей второго полугодия очень важно расположить в комнате на постоянных местах яркие крупные игрушки. Воспитатель подносит ребенка к игрушке, называет ее, а потом спрашивает: «Где собачка?», вместе с ребенком находит ее: «А! Вот собачка!», дает ребенку прикоснуться рукой к игрушке, послушать, как собачка «лает», после чего опять спрашивает: «Где собачка?» Постепенно надо увеличивать количество показываемых игрушек и менять их местами. Игрушку, которую ребенок умеет находить на постоянном месте, кладут в манеж или накрывают платком и просят его найти ее, предварительно показав, как это делается (платок стягивается с игрушки со словами: «А! Вот где она!») и т. д.

С игрушками, названия которых дети уже знают, проводят показы (например, показ куклы, собачки, мишки).

Детей 10–12 мес. учат переносить действия, освоенные с одним предметом, на другие. Для этого им показывают одинаковые действия со всеми знакомыми им игрушками: игрушки то появляются, то прячутся, идут, едят, спят, едут на машине и пр. Эти действия дети смогут перенести в свои игры.

Для развития речи и действий с предметами такие занятия рекомендуется проводить с постепенным усложнением.

На первом этапе воспитатель показывает игрушки. Например, кукла появляется («Посмотрите, ляля!»), она исчезает, прячется («Где ляля?»), опять появляется («А! Вот ляля!»). На втором этапе предметы показываются в действии: куклу ищут, она появляется и идет («Топ-топ, идет ляля»), потом прячется, снова появляется, идет по полу или по столу-барьеру («Топ-топ») и уходит совсем («До свидания, помаши ручкой»). Количество действий постепенно увеличивается. На третьем этапе в показ вносят дополнительные атрибуты: кукла ест или пьет из чашки, спит на кровати или едет на машине. Четвертый этап отличается тем, что с одной игрушкой выполняют 2–3 действия (кукла идет, ест, спит).

Для развития понимания речи и ориентировки в окружающем можно проводить маленькие «экскурсии» по группе. Ребенка берут на руки и носят по комнате, показывая и называя предметы мебели, крупные игрушки, часы, картину, окно и пр. Перед следующей «экскурсией» некоторые детали обстановки можно изменить. Детям, умеющим передвигаться, во время «экскурсии» показывают и называют лишь то, что окружает ребенка и видно ему с пола: горку, кукольную мебель, зеркало и пр. С именами детей и взрослых малыши знакомятся во время игры в «прятки»: кого-то из детей или взрослого накрывают, например, прозрачной косынкой и спрашивают малышей: «Где Оля?» Сначала взрослый снимает косынку, а потом это начинает делать и сам ребенок; находя спрятанного, он очень радуется.

Формируя у ребенка способность к обобщению понимаемых слов, воспитатель располагает в поле его зрения несколько (3–4) одинаковых игрушек, разных по форме, величине, окраске и пр., и спрашивает: «Где ляля? Где еще ляля? А еще?», просит принести лялю, вместе с ребенком ищет и находит других кукол. Через некоторое время малыш выполняет задание сам, без участия взрослого.

В 11–12 мес. проводят занятия с картинками. Сначала ребенку показывают картинку, на которой изображен один предмет: «Посмотри, это собачка»; закрывают картинку или переворачивают ее и спрашивают: «Где собачка?»; открывают: «А! Вот собачка!» – и просят: «Покажи, где у нас собачка». Ребенок находит сначала плоскостное изображение, потом ищет взглядом и находит аналогичную игрушку. Позже вводят вторую и третью картинки, но на каждом занятии занимаются пока по одной.

В конце первого года ребенка учат понимать простые предложения, в которых названия игрушек, животных, людей соединены с названиями действий (например: «Собачка ест»). Для этого на полке или подоконнике делают простые макеты или вешают на стену картинку с изображением предмета в действии. На занятиях называют изображенное на картинке или в макете и задают ребенку вопросы («Где собачка ест?»).

Произносить слова детей учат также с помощью картинок, игрушек (показывают предмет и просят назвать его, произнести знакомое слово).

Для развития действий с предметами в конце первого года на занятиях используют коробки, простые пирамидки (стержень с одним, затем с двумя и тремя большими кольцами), одноместную матрешку, 2 кирпичика или кубика. Воспитатель показывает ребенку действие и называет его («Сняла колечко, надела колечко»), затем предлагает сделать так же; ребенок пытается подражать, а взрослый называет его действия. Если возникают затруднения, то воспитатель своей рукой направляет руку ребенка, действует вместе с ним и называет это действие. Умение считается освоенным, если ребенок выполняет действие по словесной инструкции взрослого, без его непосредственной помощи.

Для занятий должны быть отобраны игрушки, аналогичные тем, которыми дети играют постоянно, но более яркие. Некоторые занятия проводят с теми игрушками, которыми дети играют ежедневно. Игрушки для занятий хранят в закрытом шкафу или на полке, чтобы к ним не пропадал интерес детей.

Рассмотрим более подробно те моменты, на которые следует обратить внимание при занятиях с детьми разных возрастных групп первого года жизни, и действия воспитателя по развитию детей этого возраста.

До 3 месяцев

1. Развитие зрительного и слухового сосредоточения, умения следить за разговаривающими людьми, движущимися и звучащими предметами.

2. Развитие ответных эмоционально-положительных реакций (улыбка, комплекс оживления).

3. Развитие умения удерживать голову в горизонтальном и вертикальном положении.

4. Развитие упора ног.

От 3 до 6 месяцев

1. Развитие зрительного и слухового восприятия (умение прислушиваться, следить за предметом, находить глазами невидимый источник звука, различать интонацию обращенной к ребенку речи взрослого, узнавать знакомых взрослых и их голоса, узнавать свое имя (в 6 мес.)).

2. Развитие эмоционально-положительных ответных реакций (комплекс оживления и смех).

3. Развитие гуления и лепета.

4. Развитие движений руки (умение брать игрушку из рук взрослого и держать ее, перекладывать из одной руки в другую, брать с подстилки, лежа на спине и на животе).

5. Развитие движений, подготавливающих к ползанию (умение продолжительное время лежать на животе, переворачиваться со спины на живот и с живота на спину, подползать к игрушкам, к другим детям).

6. Укрепление упора ног.

7. Развитие умения прислушиваться к музыке, различать спокойную и оживленную мелодию, ритмично двигать руками и ногами и гулить под пение взрослого.

От 6 до 9 месяцев

1. Развитие понимания речи взрослого. Учить находить взглядом предмет, который назвал взрослый, на его постоянном месте и при его перемещении; находить 2–3 предмета сначала на определенных, а затем в разных местах; выполнять по просьбе взрослого движения «ладушки», «до свидания»; понимать: слово «дай», имена взрослых и детей, названия предметов мебели, одежды, части лица и тела.

2. Развитие лепета и способности подражать новым слогам, произносимым взрослым.

3. Развитие умения действовать с игрушками. Учить выполнять действия, соответствующие свойствам предметов, сначала подражая взрослому, а затем только по словесному обращению.

4. Развитие движений. Учить ползать, садиться, вставать, переступать.

5. Проведение игр-развлечений. Радовать детей, вызывать улыбку.

6. Развитие умения слушать плясовые и спокойные мелодии, низкое и высокое звучание инструмента (колокольчиков). Учить ритмично двигать руками и ногами («плясать») и откликаться звуками на пение взрослого и др.

7. Проведение групповых занятий для развития умения понимать речь (показ игрушек в действии, игра в «прятки» и др.), для развития внимания и развлечения детей.

От 9 до 12 месяцев

1. Развитие понимания речи взрослого. Увеличивать количество понимаемых слов; учить находить знакомую игрушку или предмет одежды среди других игрушек и вещей; выполнять простые поручения (приносить, отдавать называемым по имени детям и взрослым знакомые предметы); развивать способность обобщать, узнавать изображения на картинках; находить называемых взрослых и детей.

2. Развитие активной речи, умения подражать новым слогам, а затем словам. Стимулировать произнесение слов, обозначающих игрушки, предметы, действия, имена детей и взрослых.

3. Развитие действий с предметами. Учить выполнять действия по показу и просьбе и только по просьбе взрослого;

учить выполнять действия, «не подсказанные» предметом; развивать координацию движений руки; учить переносить действия, освоенные с одним предметом, на другие предметы; выполнять простые игровые действия с сюжетными игрушками.

4. Развитие движений. Учить ходить вперед с поддержкой за обе руки и за одну руку, стоять без опоры, ходить вперед самостоятельно, без поддержки.

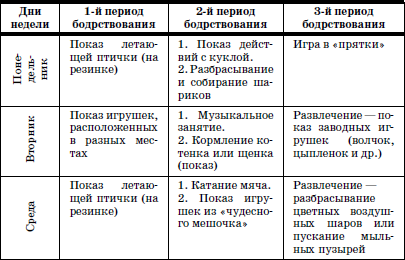

Таблица 33

Примерный план групповых занятий с детьми в возрасте от 9-10 мес. до 1 года

5. Проведение игр-развлечений. Радовать детей, вызывать улыбку.

6. Развитие умения слушать пение взрослого, звучание музыкальных инструментов, по-разному реагировать на оживленные и спокойные мелодии, подражать певческим интонациям взрослого, подпевать, отвечать движениями на игровые действия взрослого и музыку плясового характера.

7. Проведение групповых занятий: показы для развития речи и ориентировки в окружающей среде (8 в течение недели); для развития понимания речи, активной речи и действий с предметами (7 в течение недели); игры для развития движений (4 в неделю); игры-развлечения (6 в неделю); музыкальные занятия (3 в неделю) (табл. 33).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК