Почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? Г. Е. Грумм-Гржимайло

С.-Петербург

Типография «В. С. Балашев и K°». Фонтанка, 95

1899

(К вопросу о народах белокурой расы в Средней Азии)

Исследование вопроса о том, почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми, привело меня к нижеследующим выводам:

Одним из до-китайских народов, населявших бассейн Желтой реки, были рыжеволосые ди.

Эти ди, делившиеся на множество общин, которые управлялись выборными старшинами, вышли побежденными из борьбы с китайцами, распространившими свою власть из Шань-си, и цянами, спустившимися в Китайскую низменность с Тибетского нагорья. Часть ди ушла при этом на север от Гобийской пустыни, часть же выселилась в Сы-чуань и Юнь-нань, где встретила родственные племена, уже успевшие перемешаться с автохтонами южного Китая, принадлежавшими к негритосской расе.

На севере ди дали с черноволосыми маньчжурскими, тюркскими и финскими элементами целый ряд смешанных племен, к числу коих в древности относились — ухуань, тоба, уйгуры и киргизы, а, может быть, и угорские племена; в настоящее же время наиболее диских черт сохранилось у тунгусов и сойотов; вероятно также, что некоторые енисейские роды являются прямыми потомками дисцев; последним же следует приписать и, так называемые, чудские могилы.

Подобное же поглощение рыжеволосового элемента черноволосым происходило и на юге, но там процесс этот замедлился, благодаря топографическим условиям страны.

Несмотря на столь незавидную судьбу, постигшую ди, они успели оставить глубокий след в китайской истории. Чжоу были дисцы. На почве религиозных воззрений последних возникли в Китае конфуцианство и даосизм. Диский культ предков (гуев) перешел и к китайцам, которые стали, по традиции, изображать их рыжеволосыми, причем в их представлении гуи перестали уже быть предками, а явились лишь духами-демонами.

Поводом же к настоящему исследованию послужила живопись, которой украшены были внутренние стены старой кумирни в предместье Нань-гу-чэна (южного старого города), города, лежащего к югу от Гань-чжоу-фу, в провинции Гань-су.

Картина изображает некоторые отделы ада, в которых грешников подвергают всевозможным истязаниям: их варят в кипятке, распинают на кресте головой вверх и головой вниз, им вылущивают глаза, вырывают язык, их четвертуют, режут на куски, обдирают с них кожу, сажают на кол, толкут в ступе, поджаривают на сковороде, скальпируют, распиливают пополам, у них вырезают внутренности, им разбивают череп и предают множеству других мучений. Всё это делают «гуи» — демоны по приказанию князей-ванов, управляющих десятью отделами ада. Фигуры этих палачей и одного из десяти князей ада — Янвана в точных копиях представлены на прилагаемых здесь рисунках. В художественном отношении они не заслуживают, конечно, особенного внимания, но зато они представляют крупный интерес в другом отношении.

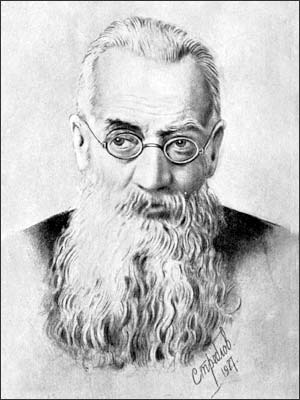

Художник хотел придать «шоу-гуям» отталкивающий, свирепый вид, князь же ада нарисован без всякой утрировки: это рыжеволосый, краснолицый и широкоскулый субъект с большим, круглым носом и голубыми, глубокосидящими глазами, густыми нависшими бровями, столь же густыми усами и бородой клином. Это не плод воображения художника, это — портрет. Но кто мог служить ему оригиналом? Уж, конечно, не современный европеец, так как китайцы только потому и величают европейцев «янь-гуй-цзы» — заморскими чертями, что своих гуев искони рисовали рыжеволосыми.

В последнее время вновь было сделано несколько попыток доказать, что китайцы пришли в бассейн р. Хуан-Хэ (то есть в «Страну цветов») с запада. Но некоторые синологи отнеслись по-прежнему к этой гипотезе отрицательно; однако, и те и другие сошлись в том, что, примерно, за XXV столетий до Р. Х. китайцы занимали лишь ничтожную часть территории современной Китайской империи, а именно, южную половину Шаньси с прилегающими к ней частями провинций Шэнь-си, Хэ-нань и Чжи-ли. Эта страна называлась «Страной цветов»; во все же стороны от нее в необозримую даль уходили леса и луга, заселенные дикими пастушескими и охотничьими племенами.

Много веков прошло прежде, чем китайцы, раздвигая свои владения вширь и глубь, вырубая леса и осушая болота, побеждая девственную природу и оттесняя дикарей, достигли, наконец, берегов Янь-цзы-цзяна и Желтого моря. Их колонизационное движение в восточной Азии в эту эпоху можно сравнить с колонизационным движением европейцев в Северной Америке. Подобно краснокожим индейцам, автохтоны, населявшие бассейны огромных китайских рек, уходили перед китайцами, не столько побеждаемые оружием, сколько надвигающейся на них культурой.

Это было время Яо, Шуня и Юя, славных устроителей китайского государства.

Итак, китайцы уже на заре своей исторической жизни являются культурным народом; рассадником же этой культуры служит страна, обнимающая 1/30 часть современного Китая. Лучи китайской культуры освещают ныне более половины старого континента; но никто из синологов, отрицающих гипотезу Terrien de Lacouperie, не ответил еще на вопрос, как могла эта культура зародиться, развиться и достичь высокого совершенства у одинокого небольшого племени короткоголовых, разобщенного со всем остальным миром волнами диких народов и необъятными пространствами девственных стран. Hirth довольствуется тем, что указывает, что в области чистых искусств Китай развивался самостоятельно до начала нашей эры, когда впервые на его орнаментах стали обнаруживаться чуждые западные влияния. Но так ли это, и на столько ли нам известна археология Востока, чтобы строить такие смелые заключения? Не окажутся ли, например, так называемые «гу» — высокие башни, возводившиеся государями Чжоуской династии и совершенно забытые только при Юанях, копиями с уступчато-пирамидальных храмов Ассирии? А ирригационное искусство? Оно могло зародиться в сухой Сирии и Иране, но не «Стране цветов», не в прежнем Китае, обильном лугами и лесами и прекрасно орошенном огромными водными системами Хуан-Хэ и Янь-цзы-цзяна. Ныне Китай весь распахан, его леса уничтожены, его лёссовая поверхность изрезана оврагами и тальвегами; всё это в совокупности высушило его почву, во много раз увеличив и ее испаряемость; теперь он, действительно, нуждается в орошении; но тогда? Конечно, нет. А между тем мы видим китайцев, занимающихся канализацией уже за двадцать веков до Р. Х. Ясно, что при обработке полей ими применялись не ими самими выработанные, а унаследованные приемы. Не доказывает ли это, что китайцы были народом пришлым, а не аборигенами земель бассейна реки Хуан-хэ? Но если они были пришельцами, то откуда же, как не из окрестностей того древнейшего очага культуры, который находится в передней Азии, и куда искони сходились народы разных рас и языков как бы для того только, чтобы сложить там в одну сокровищницу знаний создания своего гения?

Китайцы некогда называли себя «народом ста семейств», как бы указывая на свою первоначальную малочисленность. Иначе они называли себя еще «черноволосыми», может быть, в отличие от племен, тогда обитавших к северу от Желтой реки.

О последних китайцы сообщают нам лишь самые скудные сведения; тем не менее, мы знаем, что, по крайней мере, некоторые из них были рыжеволосыми.

Уже за XV столетий до Р. Х. китайцы различали четыре расы дикарей. Живших на севере они называли «ди», живших на востоке — «и», на юге — «мань» и на западе — «жунь». Георгиевский так и говорит, что инородцы различались китайцами по четырем странам света. Но такое расселение главных инородческих рас, составлявших первобытное население Китая, конечно, только случайность; к тому же мы видим жунов не только на западе, но и в провинциях Хэ-нань, Ань-хой, Чжи-ли и Шаньдун, из чего не можем не заключить, что китайцы различали окружающих их инородцев не по месту их жительства, а по расовым их особенностям.

К каким же расам относились эти четыре группы инородцев? Об этом судить теперь с достоверностью трудно, но вообще принято думать, что «и» по языку и по расе принадлежали к тагало-малайскому типу, «жуны» по языку к тибетско-бирманскому, по расе же к переходному типу между малайским и монгольским, «мани» по языку частью к индо-китайскому, частью же к тибетско-бирманскому, по расе же, главным образом, к европейскому типу, значительно, однако, смешавшемуся с первобытным черным. К европейскому же типу отношу я и «ди».

Инородцев «ди» принято почему-то считать народом тюркско-монгольской расы и языка. Я постараюсь доказать, что мнение это ошибочно.

Первыми тюрками, с которыми нас знакомит история Средней Азии, были хунны.

Сыма-цянь говорит: «Еще до времен государей Тхан (Яо) и Юй (Шунь) находились поколения хянь-юнь и хунь-юй»; Цзинь-чжо, комментируя это место «Ши-цзи», пишет: «Во времена государя Яо (хунны) назывались хун-юй, при династии Чжоу — хянь-юнь, при династии Цинь — хун-ну». Вообще же, мы нигде у китайских историков не встречаем отождествления ди с хуннами. Что же касается первых, то у Сы-ма-цяня мы находим следующие, относящиеся к ним, указания: при упадке благоустройства в государстве Ся (2205–1766), пишет он, Гун-лю лишен был должности главного попечителя земледелия. Он бежал к западным инородцам и построил городок Бинь. По прошествии слишком 300 (более 400) лет инородцы «жун-ди» стали теснить потомка Гун-лю, князя Шань-фу. Последний бежал к горе Ци-шань, где построил город и положил основание дому Чжоу. Далее же сказано: «Вынь-Вун, князь удела Цзинь, прогнал жун-ди, поселившихся в Хэ-си, между рек Инь-шуй и Ло-шуй, под названиями чи-ди и бай-ди».

Отсюда видно, что «жун-ди» были предками красных и белых ди; действительно, во всех тех случаях, где у Иакинфа переведено «жун-ди», Георгиевский говорит или о «жунах» или только об одних «ди».

Итак ясно, что Гун-лю удалился к «ди», где и принял их полукочевой образ жизни, «претворился в жуна», по выражению Иакинфа. Его потомки положили основание уделу Чжоу, а засим и китайской династии Чжоу (1122–225), которая была рыжеволосой. Так как Гун-лю был китаец, то светлый цвет волос у царей династии Чжоу мог явиться только как результат метисации с инородцами ди. О случаях подобной метисации говорит нам и история. Китайский иероглиф «ди» составлен из двух иероглифов: огонь и собака. Но не проще ли передать этот иероглиф словами «огненные (то есть рыжие) собаки»? Что «ди» принадлежали к белой (и, вероятно, белокурой) расе, подтверждается и тем обстоятельством, что среди них были великаны (чан-ди).

Terrien de Lacouperie допускает, что народ Чжоу, то есть метисы китайцев и ди, а, стало быть, и эти ди, имели примесь арийской крови; но с этим выводом не вполне соглашаются другие ориенталисты; так, de Harlez, например, пишет: «Дарместетер прав, высказывая сомнения в арийском происхождении народа чжоу (tcheou), так как в пользу такой гипотезы можно привести лишь этнические особенности этого народа и сходство его нравов с нравами арийцев, чего, конечно, еще недостаточно для придания ей желательной достоверности; вот почему в своей книге «Les religions de la Chine» я и назвал чжоу'цев народом докитайским, приближающимся к арийцам своими обычаями».

Но ведь подобное предположение не заключает в себе ничего невозможного? В доисторические времена белая раса имела совершенно иное распространение, чем теперь. Ее остатки в различных градациях метисации и теперь еще сохранились на островах Полинезии и Зондских (индонезийцы — даяки, баттаки, с островов Самоа, и т. д.), в Индо-Китае (в горах Ассама, Бирмы, Читтагонга), в южном Китае (о них мы будем говорить ниже), в Маньчжурии, в Японии (высший класс населения, айно), на крайнем северо-востоке Сибири (коряки, чукчи) и в Северной Америке (калоши и др. племена); наконец, в северном Китае и по настоящее время сохранился еще длинноголовый тип. Следы крови белой расы видны и в современных тангутах. Бель пишет даже, что встреченные им ганьсуйские тангуты напомнили ему цыган. То же говорит и Пржевальский. Среди сфотографированных нами тангутов имеется один с римским профилем. Правда, некоторые антропологи полагают, что тангуты произошли от смешения желтых короткоголовых с дравидийскими племенами, подобно населению некоторых частей Бутана, Непала и Кашмира, чем, между прочим, будто бы, и объясняется их длинноголовость, темный цвет кожи, прямо поставленные глаза и тонкий, прямой нос; но подобное предположение ничем не доказано.

Итак, из вышеизложенного нельзя, как кажется, не вывести заключения, что племя «ди» было рыжеволосым (может быть, правильнее было бы сказать — белокурым?); среди них попадались люди атлетического сложения (чан-ди), тоже этническая особенность, указывающая на то, что в жилах этих «ди» текла если не чистая кровь белой расы, то в примеси очень значительной. В дальнейшем мы, впрочем, увидим немало подтверждений этой гипотезе.

В VII веке до Р. Х. ди распались на два отдела — белых и красных ди, и множество родов, из коих китайские историки называют: «сянь-юй», «фэй» и «гу» среди белых ди и «цзя-ши», «гао-ло-ши», «цян-цзю-жу», «лу-ши», «лю-сюй» и «до-чэн» среди красных ди.

Все эти роды жили частью в Чжилийской, частью в Шаньсийской провинции. Но сверх того были поколения «ди», которые жили и в западных провинциях Китая, а именно в Ганьсу и Сы-чуани. Многочисленные данные, сохраненные нам историей, убеждают нас в том, что ди были даже единственными коренными обитателями этих провинций, исчезнувшими только с течением веков, под напором двух темноволосых родственных рас: цянов с запада и китайцев с востока. Это исчезновение было вызвано с одной стороны плохо организованной, но не прекращавшейся борьбой с пришельцами, с другой — смешением победителей с побежденными, о чем говорят нам китайские историки, перечисляющие смешанные роды жунов и ди, жившие в Гань-су; несомненно также, что таким же смешанным народом были и Чжоуцы, овладевшие в 1122 г. до Р. Х. Китайской империей.

О ганьсуйских и сычуанских ди китайская история говорит нам очень мало; тем не менее и этого немногого вполне достаточно для того, чтобы восстановить постепенный ход угасания здесь этой расы.

«Сянь, князь удела Цинь, — говорит эта история, — прошел с войсками к вершинам реки Вэй-шуй, где и покорил ди-жунов и вань-жунов». Его же преемник, князь Сяо, царствовавший с 361 по 337 год до Р. Х., еще далее распространив свои владения, отослал ко двору 92 старшин жунов и ди.

Эти завоевания вызвали массовые переселения ди на юг, в горные дебри Шу-цзюня (Чэн-ду-фу) и Хань-чжуна. Среди переселившихся туда в эту эпоху родов наиболее значительными были: «маоню» (косматых буйволов) и «бо-ма» (пегих лошадей); с отделами этих племен мы будем иметь еще случай встретиться на севере, в горах Алтайской системы.

Но далеко не все «ди» ушли на юг; оставшиеся в провинции Ганьсу просуществовали там еще семь веков. По крайней мере, мы имеем относящиеся к ним известия, помеченные 323 годом, именно, в этом году, по словам китайского историка, правитель области Цинь-чжоу отложился от дома Чжао и возвратился в Лун-си, где тамошние цяны и ди поддались ему.

Что касается до поколений «мао-ню» и «бо-ма», то им еще долго суждено было играть видную роль в истории Сы-чуани и южной Гань-су.

Бо-ма поселились в скалистых, высоких и неприступных горах Чэу-чи. С течением времени они настолько усилились, что китайцы вынуждены были признать за их главарем право на княжеский титул. Таким образом с 322 г. по Р. Х. официально было признано существование диского княжества (царства Ву-ду), одно время (в конце V и в начале VI века), распространявшего свою власть на север до Цинь-чжоу и Ци-шань (ныне округ Фын-сян-фу), на восток до Хань-чжун-фу и на юг до Лянь-чжоу. В 436 году диский князь (царь) Ян-нан-дин провозгласил себя государем великого царства Цинь; он «учредил штат чинов, подобно императорскому; но, несмотря на сие, неупустительно представлял дань обоим дворам: Вэй и Сун, то есть северному и южному». После нескольких дальнейших успехов государство это, наконец, пало в 506 году, истощенное непосильной борьбой с северным Китаем (империей Юань-вэй), причем царство Ву-ду переименовано было в область Дун-и-чжоу.

Дальнейшая судьба дисцев рода «бо-ма» нам неизвестна, как равно неизвестна судьба и других сы-чуаньских поколений ди, живших в округах Инь-пин (в области Лунь-ань-фу), Пин-гу (Лун-ань-фу), Янь-ши (округ, находившийся, как кажется, к западу от Пингу) и во многих других. Вероятно, они были частью истреблены, частью поглощены соседними народностями; возможно, однако, допустить, что после разгрома 506 года некоторые роды их откочевали еще дальше на юг, где продолжают существовать и поныне. Так, например, китайцы сообщают нам, что в горах Би-цзи-шань, окружающих озеро Дянь-чи (Чжань-чи), к югу от города Юнь-нань-фу, и в горах округа Нинь-чжоу живут дикари «пу-тэ», имеющие рыжие бороды; в горах близ города Яо-чжоу живут другие дикари — «яжень» (дикие люди), имеющие рыжие волосы и желтые зрачки, и т. д. Сверх того, рыжеволосые племена сохранились еще в наиболее недоступных местах северо-восточной Бирмы (катты) и в приграничных частях Юнь-нань'ской провинции. Однако, некогда рыжеволосые племена занимали значительно больший район, что доказывается существованием в южном Китае племен, несомненно происшедших от смешения с народом белой расы; так, например, китайцы нам говорят, что у живущего по реке Юань-цзяну племени «диян-гуй» зрачки желтые, что племя «хэй-ли-су», населяющее округ У-дин-чжоу, имеет высокие носы и глубоко-сидящие глаза, что у «маней» области Юн-чжоу высокий рост и впалые глаза и т. д.

Ди, населявшие Чжилийскую и Шаньсийскую провинции, были частью вытеснены отсюда китайцами уже в V веке до Р. Х.; но в Ганьсуйской провинции, как мы видели выше, ди продержались до IV века по Р. Х. К этому именно времени относится и темное сказание китайцев о переселении дисцев на север.

Именно, у Иакинфа мы читаем:

«В продолжении великих перемен, последовавших в Китае в последней половине III века пред Р. Х. красные кочевые вытеснены были в степь, где они уже под названием «ди-ли» заняли пространство от Ордоса к западу. В 338 году по Р. Х. они поддались дому Тоба; но в самом конце IV века ушли на северную сторону песчаной степи, и там, вместо прежнего названия «ди-ли» получили наименование «гаогюйских (?) динлинов». Далее у Иакинфа сказано, что «гаогюйцы суть потомки древнего поколения чи-ди». Но это очевидная ошибка, так как гаогюйцы или чилэ были предками уйгуров. Эту путаницу, противоречащую как вышеприведенным фактам, так и дошедшим до нас преданиям уйгуров, произвел автор «Бэй-ши» (истории северных дворов), и так как он один только и выводит гаогюйцев из Заордосских степей, то мы и вправе игнорировать это указание; справедливым же остается лишь факт переселения динлинов на север и их смешения там с тюркскими элементами.

О древних хагясах, отличавшихся высоким ростом, рыжими волосами, румяным лицом и голубыми (зелеными) глазами, китайцы так и пишут, что они произошли от смешения первобытных жителей этой страны (Гянь-гунь) с динлинами.

Хагясы в Танские времена говорили уже на одном из тюркских диалектов. По соседству, однако, с ними жили племена, которые обликом походили на хагясов, но говорили другим языком. Эти племена носили разные наименования, из коих для нас имеют значение: «бо-ма», один из отделов которого, как мы уже знаем, успел образовать по южную сторону хребта Цзун-лин царство Ву-ду, и «ма-нао», в котором нельзя не признать южный род «мао-ню».

Как далеко динлины распространились на север, восток и запад, нам в точности неизвестно; однако, несомненно, что остатки их и поныне еще находятся среди черноволосых тюрко-монгольских племен, разбросанных в огромном пространстве Сибири и сопредельного Китая. Так, Барроу, например, говорит: «Мы видели маньчжуров, сопровождавших посольство Макартнея, в Пекине; как мужчины, так и женщины их чрезвычайно красивы (fair) и отличаются превосходным сложением (florid); некоторые из них имели светло голубые глаза, прямой или орлиный нос, темно-русые (brown) волосы и довольно большую, густую бороду». Шотт заимствует из «Истории Киданьского царства», написанной в XII столетии, интересное указание на существование среди киданей белокурого племени, имевшего зеленые, желтые и светло-серые глаза. Спафарий, посланный в Китай в 1675 году, упоминает о «пегой орде», некогда жившей по Оби, ниже Кети. К этой же «пегой орде» русские XVII столетия относили и вымерших теперь уже коттов, аринов и ассанов и так называемых енисейских остяков. Радлов, в 1861 году посетивший Алтай, передает, что среди приграничных («черных») сойонов попадаются русые с удлиненными лицами, тогда как дальше вглубь страны сойоны являются уже наполовину белокурым, рослым народом, известным у окрестного населения под именем «желтых» сойонов. Наконец, и по настоящее время среди казаков (Средней, Большой и Малой орд) можно встретить немало белокурых. Антропологические исследования Зеланда показывают, что казаки представляют смешанное население, так как к основному типу, сравнительно низкорослому, безбородому, с широким лицом и с приплюснутым носом, с темными глазами, присоединился другой — рослый, бородатый, с горбатым носом, с длинным лицом и светлыми глазами. Конечно, эту примесь могли дать и усуни, но ведь и на усуней нельзя смотреть иначе, как на отдел динлинов, уже в очень раннюю эпоху оттесненный юэчжисцами в южные отроги Алтая.

Что динлины были народом пришлым в южную Сибирь и Саяно-Алтайский горный район, видно, между прочим, также и из того, что их потомки — котты и енисейские остяки говорят языком, имеющим, по мнению Terrien de Lacouperie, сродство с древнекитайским диалектом. Этот факт остался бы без всякого объяснения, если бы мы не знали, что динлины пришли в Енисейскую тайгу из северного Китая, где они свыше тысячелетия жили под влиянием китайской цивилизации.

Остатки дисцев в чистом виде сохранились, по-видимому, только среди дикарей «яжень»; может быть, эти дикари и доныне удержали элементы своего первобытного языка; все же остальные племена, в которых можно видеть потомков дисцев, вероятно, уже свыше 25 веков говорят на чуждых им наречиях соседних племен. Это жаргон, в котором тибетские слова перемешаны с китайскими, бирманскими и другими. И что эта речь сложилась уже с незапамятных времен, видно из того, например, факта, что родственное «лу» племя «мелам» говорит не на современном, а на первобытном тибетском языке, когда слова писались так, как выговаривались. Засим в языке «лу» заметно влияние индокитайского языка, что, по мнению Terrien de Lacouperie, может быть объяснено лишь в том случае, если мы допустим, что «лу» пришли из северного Китая, где они жили по соседству с докитайским, ныне исчезнувшим, народом, «mon-taї», уже в историческое время вытесненным из Шань-дуна сначала в Ху-бэй, а затем (уже при Танах) в Гуй-чжоу. Эта легкость, с какой дисцы воспринимали чуждые языки, сказалась и на севере. В Танскую эпоху хагясы говорили уже на уйгурском языке, хотя не подлежит сомнению, что в ту отдаленную эпоху примесь тюркской крови у хагясов должна была быть еще весьма незначительной.

Эта особенность тем более замечательна, что динлины среди прочих алтайских племен отличались наиболее высокой культурой, без сомнения, частью заимствованной ими у своих прежних соседей — китайцев. Об этой культуре говорят нам как китайские историки, так и сохранившиеся до настоящего времени в северной Монголии и южной Сибири остатки цивилизации, приписываемые мифическому народу чудь.

Но если всё происходило так, как мной здесь рассказано, то невольно возникает вопрос, как мог исчезнуть совершенно бесследно народ, обладавший таким огромным распространением и в то же время настолько многочисленный, что, например, одни хагясы могли выставить около 80 тысяч войска.

Ответ на этот вопрос мы, кажется, найдем в психическом различии характеров длинноголовых блондинов и черноволосых короткоголовых. Постараемся с этой точки зрения сгруппировать всё то, что знаем о белокурых народах Средней Азии и Южного Китая.

Характер дисцев нам мало известен. Они имели сердца тигров и волков, говорят нам китайцы, обращавшие пленных ди в своих телохранителей и полицейских. Что «ди» были свободолюбивым и подвижным народом, что они распадались на множество, по-видимому, очень мелких родов и сплачивались в одно целое лишь в редких случаях и притом ненадолго — это говорит нам вся их история. Китайцы удивлялись их мужеству, но побеждали их часто, так как имели дело не с массой народа, а с отдельными их поколениями; к тому же они пользовались их взаимными счетами и искусно направляли их друг против друга.

Что «ди» не были склонны к подчинению, выше всего ставя индивидуальную свободу, видно из того, что они без колебания бросали свою порабощенную родину и расходились — одни на север, другие на юг, туда, где еще был простор, куда не добирались китайцы со своим государственным строем, чиновниками и правилами общежития. Так они, с течением веков, добрались с одной стороны до бассейна Брамапутры, Иравадди и Салуэна, с другой до Алтая и южной Сибири.

Но и тут и там они сохранили психические особенности своего характера. Вот что говорят нам, например, китайцы о южных инородцах Серединной империи, сохранивших еще в своих жилах кровь древних дисцев.

Бань-шунь'ских маней («ба-ди») китайцы описывают в таких выражениях. Родоначальником их был инородец из уезда Лан-чжун, прославившийся убийством белого тигра. Его потомки жили по обоим берегам реки Юй-шуй и отличались силой и храбростью. Они всегда шли в авангарде войск Ханьской династии и побеждали. Они любили пляски и песни. Когда Гао-цзу услышал одну из них, то воскликнул: «С этой именно песнью Ву-вань одержал победу!», и велел обучить ей музыкантов. Когда впоследствии они восстали и император хотел двинуть против них войска, то хань-чжун'ский Шан-цзи заметил: «Ба-ди семи родов имеют заслугу в том, что убили белого тигра. Эти люди храбры, воинственны и хорошо умеют сражаться. Некогда, в годы правления Юн-чу (107–113 по Р. Х.), цяны, вступив в округа и уезды Хань-чуань, разрушили их. Тогда к нам на помощь явились ба-ди, и цяны были разбиты на голову и истреблены. Поэтому бань-шунь'ские мани и были прозваны «божественным войском». Цяны почувствовали страх и передали другим родам, чтобы они двигались на юг. Когда же во втором году правления Цзянь-хо (в 148 году) цяны вновь вторглись с большими силами, то мы только при помощи тех же ба-ди несколько раз разбили (отразили) их. Цзян-цзюнь Фынь-гун, отправляясь в поход на юг против ву-ли, хотя и получил самые отборные войска, но мог совершить свой подвиг лишь при помощи тех же ба-ди. Наконец, когда недавно произошло восстание в округах области И-чжоу (Юнь-нань), то усмирить бунтовщиков помогли нам опять-таки ба-ди…» и т. д.

Лао живут в южной Сы-чуани (в области Нин-юань-фу), куда еще при Цзинях переселились из южной Шэнь-си (Хань-чжун-фу). В эту эпоху они распадались на множество поколений, подчинявшихся выборным старшинам. Они были весьма многочисленны; так, одних только северных лао насчитывалось до 200 тысяч семейств. Их грабежи и разбои побудили туземцев выселиться на восток, после чего роды «лао» заняли все горные долины от Лянь-чжоу на юг; при этом часть их смешалась с туземцами (с я-жень) и обратилась в землепашцев, часть же, укрепившись в горах, продолжала вести разбойничий образ жизни. Эти «лао» вели бесконечные войны с китайцами, но не сомкнутой массой, а каждая община, каждое селение отдельно, за свой риск и страх. Только в редких случаях несколько их родов соединялось вместе; например, это имело место в 639 году, когда китайцы одержали над ними решительную победу, захватив предварительно в плен до 10 000 мужчин и женщин. Последнее известие китайцев о южных поколениях «лао» относится к началу IX века («лао» с этих пор не беспокоили краниц), о Нань-пин'ских же «лао» (Чун-цин-фу) к началу XII столетия. Этих «лао» китайцы характеризуют в таких выражениях: среди всех инородцев «лао» отличаются тем, что их трудно подчинить каким-либо законам и общежитию. По своему характеру они сходны с птицами и зверьми, так как в гневе отец и сын убивают друг друга. Мстя за обиду, они непременно убивают своего противника и, убив, — съедают. Они нападают друг на друга также ради грабежа и захваченных в плен продают как свиней или собак; печальной участи быть проданными в рабство не избегают даже родственники! Лао, проданный в неволю, громко рыдает, не покоряется своей участи и при первой возможности убегает. Но если его вновь ловят и связывают, то он смиряется, считая, что потерял честь и перестал быть благородным. Собаки у них чрезвычайно ценятся. За большую собаку дают раба. Равным образом за убитого отца сын приводит матери собаку. Их старейшины выбираются из самых сильных и храбрых; они называются ланхо, тогда как остальные только хо. При его выходе впереди и позади несут знамена, трубят в рог и бьют в барабаны. Лао ходят по горам с такой же легкостью и быстротой, как по ровному месту; они прекрасно владеют коротким оружием, а также умеют «лежа на дне реки, бить ножом рыбу». «Они движение считают признаком жизни». Вообще, они самые непостоянные, самые сумасбродные из маней и их невозможно вполне усмирить; даже лао, смешавшиеся с китайцами, не потеряли своей природной дикости.

О яньчжоуских манях китайцы говорят, что стрельба, охота, месть и убийства составляют все их занятия. Они сходны с «лао». Мужчины их очень храбры (тверды), женщины целомудренны. Среди них «сяо мани» отличаются наибольшей свирепостью и коварством: если хоть несколько поперечат их желанию, они тотчас выхватывают ножи.

Цонь-мани, по словам тех же китайцев, любят драться и пренебрегать смертью. Характер их злой и смелый; из-за устного оскорбления они с оружием в руках бросаются друг на друга. Мстят и убивают, не стесняясь родством. Грабежи и разбой — их излюбленные занятия. У тех, однако, которые поселились среди китайцев, нрав заметно смягчился. Они выщипывают бороду и усы. В подобных же выражениях характеризуются и «гань» — и «хэй-лоло», причем добавляется, что «хэй-лоло» «боятся быть битыми, но не боятся смерти»; то же подтверждается и для «мяо-лоло».

«Ло-у» никогда не расстаются с мечом и копьем. Любят спиртные напитки. Характер их надменный и злой: убивают друг друга при ссорах. Бреют бороду. Управлять ими очень трудно.

«Хэй-лису» — самые смелые из южных инородцев. Никогда не расстаются с оружием. В ссоре иногда из-за одного лишь неосторожного слова убивают друг дуга несмотря на родство. Вообще, имеют буйный характер. Если ранены отравленной стрелой, то немедленно вырезают себе сами пораненную часть тела. Ходят по отвесным, совершенно недоступным скалам с таким же проворством, как собаки цзяо (?).

У «лу-цзи» характер также дурной: когда отец и сын, старший и младший братья рассердятся, то убивают друг друга.

«Мосе» храбры и свирепы. Хорошо ездят верхом и владеют оружием. При малейшем противоречии бросаются с ножом на противника, но прекращают ссору, если вмешивается женщина.

«Я-жени» имеют характер весьма свирепый и дерзкий. «Встретивши человека — тотчас убивают» (?) Всходят на высоты и проходят самые недоступные места, точно передвигаются при помощи крыльев.

«Голо-мани», имеющие глубокие глаза и горбатые носы, бреют усы, но оставляют бакенбарды. Они имеют превосходных лошадей. Проводят жизнь в охоте, и отлично владеют оружием. Набранные из них отряды всегда шли в авангарде. Пословица говорит: «шуйси'ские голо, рассекая голову, целят в хвост», то есть, с одного удара рассекают пополам. Они высокого роста.

Сун-пин-и дерзки и насильственны; сами приготовляют оружие; бороду и усы бреют.

Эти особенности характера ди наблюдаются и у северных динлинов и родственных им племен.

Бо-ма, говорит нам китайский историк, распадались на роды, независимые друг от друга. Они часто воевали с хагясами, на которых походили лицом.

Хагясы были сильны, горды и стойки; татуировка служила у них отличием храбрых.

Ухуань, по словам китайцев — прямых потомков дунь-ху, Георгиевский считает за дисцев, вытесненных в V веке до Р. Х. на север. Истина, однако, заключается в том, что дисцы, уйдя на север и северо-восток, образовали там несколько смешанных племен с преобладанием то диского, то тунгусского или тюркского элемента. К числу таких смешанных племен и должны быть отнесены ухуаньцы, которые отличались мужеством и запальчивостью; в гневе убивали друг друга, но, подобно дисцам, никогда не посягали на мать. «Женщины, — пишет Colborne Baber, — пользуются чрезвычайным уважением у черных лоло; на них возлагаются иногда даже обязанности родовых старшин. Лучшей гарантией безопасности для иностранца, желающего проникнуть в земли лоло, было бы иметь в качестве проводника лоло-женщину; тогда он мог бы быть уверен, что личность его была бы для всех священной». О некоторых диских родах китайцы также пишут, что драка между мужчинами прекращалась, как только на сцену выступали женщины. У ухуаньцев «в каждом деле следовали мнению жен; они военные дела сами решали». Подобно дисцам, ухуаньцы имели выборных старшин, избиравшихся из числа сильнейших и храбрейших, причем звание старшины не выделяло избранного из числа остальных соплеменников; среди ухуаньцев господствовало полное равенство: не было ни слуг, ни господ, а потому старшине предоставлялось самому пасти свой скот. Войну ухуаньцы считали серьезным делом. Женщины пользовались у них свободой выбора мужа, и в их брачных обычаях легко усмотреть полную аналогию с брачными обычаями южных дисцев. В самом деле, вот, что читаем мы на этот счет у Иакинфа: «Кто хочет жениться, старается сойтись с девушкой за три месяца и даже за полгода до брака». У дисцев «чжун-цзя» «все свадьбы начинаются с непозволительной связи: каждый год в начале весны пляшут при луне и, высмотрев того, кто люб, уходят с ним и не сдерживаются». У «хуа-мяо» ежедневно в начале весны молодые люди и девушки, одевшись во всё лучшее, уходят в поле и там пляшут под звуки флейт; затем, с заходом солнца, расходятся попарно и домой возвращаются лишь перед рассветом. Подобный же обычай существовал и у племен «бай». У дисцев «лун-цзя» вступали в брак при несколько иной обстановке: весной лун-цзя вбивали на ровной площадке кол, называвшийся «чертовым шестом» (гуй-гань; без сомнения, грубое изображение предка), и, взявшись за руки, плясали вокруг; наплясавшись же, разбегались парами. После этого родители уже теряли право на девушку, пока не представляли за нее выкупа; брак же заключался после возвращения девушки под родной кров. У «хэй-мяо» возводилась особая временная постройка, куда собиралась молодежь из окрестных селений; здесь они знакомились между собой и вступали в любовную связь Девушки возвращались домой иногда после трехдневной отлучки, иногда даже шестимесячной, после чего родители требовали у жениха «тоу-цянь», то есть, буквально, денег за ее голову; если требование не исполнялось, то брак считался несостоявшимся. У «мяо-лоло» и доныне женщина выбирает себе мужа. У «голо» шести родов браку предшествовала пляска; «понравившийся взаимно» уносил девушку на спине — обычай, удержавшийся у них с доисторических времен. У «лао» не мужчины, а женщины ухаживали перед браком. У «жань-маней» родство считалось только с материнской стороны. У «хэй-лоло» братья передавали друг другу жен, «не находя в этом ничего странного». Это уже переход к полиандрии.

Возвращаемся к ухуаньцам, о которых Иакинф далее пишет: «Потом (вступивший в брак) посылает сговорные дары и переселяется в женин дом», где работает год или два, после чего тесть щедро награждает его и, отпуская, отдает ему все вещи, находившиеся в жилище дочери… «в обычае также брать жен после братьев». У инородцев «бэ» было также принято, чтобы бедный, не могущий представить сговорных даров, отслуживал в доме тестя три года. Тот же обычай существовал и у «во-ни». У «мяо-цзы» зять в течение некоторого времени проживал в доме тестя, независимо от того, были или нет представлены сговорные дары, долженствовавшие, впрочем, только возместить расходы последнего на свадьбу.

Весьма интересна также та роль, которая ухуаньцами отводилась собаке: ей поручалась охрана души умершего в пути до места успокоения последней на горе Чи-шань. Среди всех народов восточной половины Средней Азии культ собаки господствовал только у дисцев. Уж одно это обстоятельство в связи с преданием о выходе ухуаньцев из Приамурского края, могло бы служить доказательством высказанной мной гипотезы о смешанном происхождении ухуаньцев, если бы не имелось китайских свидетельств в том, во-первых, что динлины составляли лишь один из отделов «дунь-ху» и, во-вторых, в том, что среди тунгусов много веков спустя существовали еще белокурые люди. Они выделялись своей бешенной храбростью и обыкновенно составляли авангард киданьской армии.

Да и поныне еще тунгусы в своем характере сохранили много диских черт. Кастрен выразился однажды, что тунгусов можно назвать «дворянами среди инородцев Сибири», и Меддендорф вполне согласился с верностью подобного заключения. Он не может достаточно нахвалиться их ловкостью и уверенностью в движениях, их стройностью, их, наконец, рыцарскими особенностями характера. Впрочем, подобное же впечатление производили они на всех путешественников без исключения. «Мужеством и человечеством, и смыслом, — писал 75 лет тому назад Ганстен, — тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят». Штраленберг отзывался о них в следующих выражениях: «Из всех народов Сибири тунгусы выделяются своей силой, ловкостью и наиболее высоким ростом: они очень напоминают итальянцев; вместе с сим — это единственный в Сибири народ, который и в наши дни (писалось в 1730 году) удержал у себя обычай татуировки. Тунгусы, — пишет Миддендорф, — это положительно горный народ, пробуждающий в нас воспоминания об особенностях обитателей наших европейских Альпов. Они обладают известной выправкой, исполнены приличия, ловки, предприимчивы до отваги, живы, откровенны, самолюбивы, охотники наряжаться, но вместе с тем закалены физически. Если мы хотим продолжать свое сравнение с европейским населением гор, то мы должны будем передвинуться дальше на запад; только там, пожалуй, можно еще встретиться с беззаботной удалью тунгуса, который в своей первобытности, главным образом, хлебосол, любитель удовольствий и ветреник. Тунгус очень подвижен: не повезет ему в одном месте, он отправляется в другое и подвигается всё дальше и дальше, так что постепенно забирается иногда весьма далеко, сходясь с самыми различными племенами. Жизнь тунгуса представляет вообще поразительную смесь кочевания с оседлостью… Нередко он строит себе небольшой постоянный сруб из отвесно поставленных бревен; но он никогда не привязывается к этому дому и, если нужно, тотчас же покидает его на несколько лет, а иногда — навсегда.

Вот как описывает Миддендорф свое прибытие в становище тунгусов.

Караван наш был встречен пальбой из винтовок. Собравшиеся тунгусы салютовали, несмотря на дороговизну и редкость пороха… За стрельбой последовал бал, причем в среде тунгусов разразилось какое-то плясовое бешенство энтузиастов. Сначала образовался маленький кружок, вперемежку мужчин и женщин, в том числе и совершенных старух. Схватившись за руки, они начали довольно хитрую пляску, заключавшуюся в передвижении ног в стороны. Вскоре, однако, круговая пляска оживилась, движения обратились в скачки и припрыгивания, всё тело заходило ходуном, лица разгорелись, восклицания стали шумнее, восторженнее. Вскоре сбросили сначала полушубки, а потом и меховые штаны. В заключение всех обуяло бешенство. Зрители то и дело срывались с места и исчезали в вихре пляшущих. «Хурья, хурья! хюгой, хюгой! хогюй, хогюй! хумгой, хумгой! хакэ, хакэ! эханьдо, эханьдо! хэрга, хэрга!» и т. п. восклицания становились всё громче… И пляска кончилась только тогда, когда голоса у танцоров осипли, а члены перестали двигаться от изнеможения. За этой демонской пляской последовал чай с пуншем. К стыду нашего общества я должен заметить, что те самые тунгусы как бы преобразились и соблюдали самое сдержанное приличие… Затем настала очередь и речам, напоминавшим мне опять наши европейские красноречивые нации… Речи приняли высокий полет…

Тунгусы, вообще, большие любители кутежей и заработанные деньги спускают самым легкомысленным образом. На сборища женщины, в особенности же девушки, являются всегда сильно разряженными. Но мужчины ни в чем им не уступают… В сравнении с суммами, растрачиваемыми тунгусами на пирушки, цены, платимые ими за жен, очень умеренны. При этом надо иметь также в виду, что жена входит в дом мужа не бесприданницей. Нередко даже приданое жены служит основным фондом, на котором строится благосостояние будущих супругов, так как у тугусов не в обычаях наделять сыновей после женитьбы.

«У тунгусов, — пишет князь Дадешкалиани, — отец — глава и полный господин семьи. Но в отношениях его к детям и жене совсем не наблюдается рабской зависимости последних, как это мы находим у гольдов и ороченов. Напротив, отношения отца к членам семьи самые гуманные, любовные. Многоженство или сожитие, кроме жены, с наложницами совершено неизвестны тунгусам… Уплата калыма, вследствие бедности, производится по частям и совершается так: жених переселяется к родителям невесты и половину заработка вносит в их дом. Как скоро условленная сумма выплачена, молодые отправляются на житье в дом родителей мужа… Отец давления на выбор дочери никакого не оказывает. Она вольна принимать или не принимать предложение».

Вообще, у тунгуса замечается такая же любовь к индивидуальной свободе, как и у южного дисца. Все их старшины, как родовые, так и ведомственные — выборные лица. «До покорения тунгусов русскими, — пишет Латкин, — между их племенами постоянно происходили раздоры и побоища. У них и теперь еще сохранились предания о славных бойцах и воителях, к которым обыкновенно примыкали более малочисленные и небогатые семьи, и таким образом образовались их роды, так что подобный боец или воитель составлял ядро, около которого группировались его сородичи и соратники, тем более, что такой богатырь почти со всеми был еще и в кровном родстве, вступая в супружество с дочерьми примкнувших к нему семьян, которые считали за великую для себя честь породниться с богатырем… В старые годы между тунгусами существовала вендетта или наследственная месть за кровные обиды… Прежде тунгусы отличались мужеством, отвагой, ловкостью, добросердечием и правдивостью. Характер у них, вообще, пылкий и легко возбуждающийся; вместе с тем тунгус безусловно ловкий и неустрашимый охотник. Тунгусы хорошо владеют кузнечным инструментом, даже сами выделывают охотничьи винтовки… Летом, при рыбной ловле, плавают в легких берестяных лодках с плоским дном, удобным для переноски на голове, и весьма неустойчивых для непривычного, но тунгус не боится в ней плыть через стремнины и пороги, бойко гребя веслом. Против воды они в этих лодках настолько быстро идут, что обгоняют тихоходные енисейские пароходы… В тайгах тунгусу всюду дорога… Тунгусы не боятся и медведя; некоторые бьют его один на один из своих небольших винтовок; подчас же выходят на него, имея в руках только пальму (нож, прикрепленный к палке)…» У Латкина мы находим еще одно интересное указание, которое заслуживает быть приведенным: «Тунгусы, — говорит он, — при круговом танце, вокруг воткнутой в землю палки, припевают в такт, переступая с ноги на ногу, — и так проводят иногда всю ночь».

Мы знаем уже, что усуни первоначально жили в южном Алтае; в южную же Сибирь удалились впоследствии и некоторые роды дисцев (дили, динлины). Таким образом уже a priori следует допустить, что черноволосые аборигены этой страны (главным образом уйгурские поколения) должны были иметь значительную примесь крови белой расы. Подкрепить это предположение какими-либо историческими свидетельствами мы, к сожалению, не можем; но зато мы располагаем данными, которые, в виду вышеизложенного, могут считаться весьма ценными. Уйгуры, говорит нам история, подразделялись на множество независимых друг от друга родов, имели выборных старшин, отличались, по крайней мере в первый период своей исторической жизни, свободолюбием (что и служило им главной помехой к сплочению в одно политическое целое) и чрезвычайной храбростью; на их долю выпало играть на севере Средней Азии ту же роль, которую искони играли дисцы на юге, с той лишь разницей, что силами дисцев распоряжались черноволосые и короткоголовые китайцы, а их силами «геройствовали» черноволосые и короткоголовые тукиесцы, в обоих случаях представители одной расы — более пассивной и консервативной, с менее развитым чувством индивидуальной свободы, но в то же время проявляющей большую любовь к родине, а потому и более способной образовать прочный государственный организм.

Заметим еще, что в свадебных обрядах уйгуров сохранилось диское влияние: сторона жениха отбирала из табуна, принадлежавшего родителям невесты, лучших лошадей, сам же жених, как кажется, некоторое время проводил в доме тестя.

О вымерших аринах Мессершмидт передает нам, со слов туземцев, что они отличались необыкновенной отвагой. В их обычаях сохранилось еще кое-что общее с ухуаньцами; так, например, ссылка преступников. Известно также, что арины и котты оказали наиболее энергичное сопротивление русским и в союзе с киргизами нападали даже на Красноярский острог.

Обские остяки передавали Мессершмидту, что их страну некогда населял воинственный народ, управлявшийся старшинами и имевший особое письмо. Здесь идет речь, конечно, о пегой орде, остатки которой в ту эпоху (1721 г.) еще сохранялись кое-где в Нарымском крае.

Из вышеизложенного видно, что как северные, так и южные дисцы отличались одними и теми же чертами своего племенного характера: горячим темпераментом, презрением к смерти, решительностью и необыкновенной отвагой; это были воины по натуре, по призванию: они вступали в борьбу ради самой борьбы и, дорожа своей индивидуальной свободой, не выносили подчинения, в какой бы форме последнее не проявлялось. Будучи подвижными, энергичными, деятельными и в то же время не отличаясь большой привязанностью к родине, они покидали последнюю, когда условия жизни в ней изменялись, и расходились всё дальше в поисках стран, где их социальная жизнь, в форме мелкой общины, управляемой выборными старшинами, могла иметь еще место. Где бы, однако, дисцы ни жили, их главными и излюбленными промыслами всегда были охота и рыбная ловля, которые вполне удовлетворяли их бродячим наклонностям, их предприимчивой натуре, в высшей степени самостоятельной и рыцарской; они не выносили деспотизма, но и сами никогда не были деспотами ни в семье, ни в кругу своих рабов и подчиненных. В силу этих расовых особенностей характера, а также отсутствию в их натуре похотливости, дисцы являются в Азии единственным народом, у которого моногамия составляла первичную и основную форму брака. Но будучи бродячим народом, дисцы легко воспринимали и элементы культуры: китайцы дают нам на этот счет множество доказательств. Восприимчивые, легко возбуждающиеся, дисцы искали общества. Их собрания, отличавшиеся редким весельем, сопровождались музыкой и пляской. Про них китайцы писали, что «они умели весело пить вино», не делаясь мрачными пьяницами, подобно соседям — черным короткоголовым. Их любовь к детям и родственникам поражала китайцев. Они всегда были готовы помочь своим одноаульцам или односельчанам, и эта характерная их черта всецело удержалась и у их потомков: про сойтов, например, пишут, что некоторые их работы имеют общественный характер. Вообще, на дисцах вполне оправдывается та общая характеристика белокурой расы, которую дает нам Лапуж.

Длинноголовые блондины, говорит он, не были способны к систематическому труду и бережливости; поэтому, несмотря на то, что им нельзя отказать в известной инициативе, их техническое развитие всё же стояло бы у них всегда на низкой ступени, так как для новых открытий необходим прежде всего запас знаний, орудий и материалов, могущих послужить исходной точкой для новых идей, а их-то они и не в состоянии были бы накопить; вот почему также у них не могло бы возникнуть и более сложных общественных установлений. Они жили бы исключительно грабежом и охотой и вели бы бродячий образ жизни, столь, впрочем свойственный их натуре. Для них отечеством была вся вселенная. Будучи предприимчивыми, они решались на всё и вступали в борьбу из любви к ней, а не из расчета на прибыль. Умственный их кругозор был очень широк, их пожелания и помыслы — смелы, поступки же соответствовали последним. Прогресс — у них врожденная страсть (оттого-то они так и переимчивы). Они требовали уважения к индивидуальной свободе и скорее старались сами возвыситься, чем унизить других. Вообще же, в смешанном обществе они были активным началом. Во время феодализма светловолосые длинноголовые составляли дворянство, а художественные памятники Египта, Ассирии и Халдеи доказывают, что высокорослый блондин и там выступал в качестве героя; тип Ахиллесов и Агамемнонов сохранился еще среди блондинов Скандинавского полуострова, да и римские патриции имели то же происхождение… До завоевания Галлии римлянами, говорит Лапуж далее, в ней насчитывалось около 5–6 миллионов населения, короткоголовых и блондинов. Чуть ли не миллион погиб в войнах с Цезарем и столько же продано было в рабство. Мертвыми в этой борьбе пали преимущественно энергичные блондины, поэтому после поражения Верцингеторикса Галлия становится самой трудолюбивой, зато и самой раболепной римской провинцией. Искра восстания вспыхнула лишь на севере, где светловолосые элементы были более многочисленны. Такое положение вещей продолжалось несколько столетий; возрастало богатство, но не слава. Постепенно, однако, сначала в качестве союзников, затем в качестве победителей, длинноголовые проникают в страну в V и последующих столетиях, и вместе с тем страна оживает. Несколько сот тысяч новых пришельцев было вполне достаточно для того, чтобы раболепствующее население в несколько миллионов человек настроилось на воинственный лад. Засим в течение нескольких веков светловолосые великаны рассеивались отсюда по соседним странам (крестовые походы, экспедиции и войны феодалов). В позднейшем периоде эти элементы основывали колонии, принимали участие в движениях реформации. Но все эти походы, борьба за идею, движения крестоносцев, инквизиция, отмена нантского эдикта уничтожили самые энергичные длинноголовые элементы, и когда они гибли, короткоголовый берег свои силы и побеждал при помощи пассивного выжидания. Великая французская революция, во главе которой по преимуществу стояли блондины, лишь узаконила антропологический факт — победы более многочисленных короткоголовых над длинноголовыми блондинами. Наконец, современное политическое ничтожество Франции является последствием господства короткоголовых.

К этим выводам Лапужа большинство относится с сомнением. Действительно, они основаны на непроверенном материале. Но в главных чертах они, безусловно, верны, и вся история дисцев служит тому доказательством.

В силу вышеизложенных причин численность белокурых может возрастать лишь весьма медленно. В случае же их смешения с короткоголовыми идти даже быстро на убыль, так как метисы дают большой процент в пользу последнего типа. Именно, такая судьба постигла как северных, так и южных дисцев.

Уже китайцы заметили, что у хагясов мужчин меньше, нежели женщин, и что то же явление обнаруживается и у южных дисцев, например, у лао, ло-маней и рыжеволосых яженей; а позднее о тех же хагясах Абульгази писал, что настоящих киргизов осталось уже немного, но что их имя в его время стали принимать те монголы (тюрки), которые переселились в бывшие киргизские земли. Ныне же к северу от Гобийской пустыни нет уже ни одного рыжеволосого племени: дисцы частью погибли здесь во взаимной борьбе, частью в войнах с короткоголовыми, частью же слились с этими последними, образовав несколько смешанных народностей, отличающихся более высоким ростом, чем остальные монголоподобные племена; таковы казаки, сойоты, кость мэркыт у торгоутов и т. д.

Насколько возможно судить теперь по дошедшим до нас отрывочным известиям о религии дисцев, мы должны думать, что у них одновременно существовали все три стадии религиозного мышления, а именно — поклонение природе (тотемизм), шаманизм и, наконец, поклонение предкам, не развившееся в антропоморфизм, может быть, благодаря лишь тому обстоятельству, что диской общине были в то время чужды монархические принципы. Припомним, что у одних дисцев существовал культ Пань-ху, в котором более древний тотемизм (культ собаки) слился с культом предка, у других культ лошади, который слился с культом предка (Ма), что цоньские мани, «ло-у» и «мосе» (mosso) поклонялись небу, «хей-лоло» — звездам, «бэ» — духам гор и деревьев, ухуаньцы — небу, земле, солнцу, луне и звездам и т. д. Шаманы (даси, банма) играли у них видную роль и обыкновенно призывались к больному для изгнания из его тела злого духа. Но уже в ту эпоху, в которую застает дисцев история, основой их религиозных воззрений был культ предков и героев, культ, который за время господства в Китае Чжоуской династии получил полные права гражданства и в этой стране (даосизм, конфуцианство). Насколько у дисцев все общественные установления были связаны с поклонением предкам, видно хотя бы из того, что новобрачная, вступая в дом своего мужа, приносила жертву его предкам — обычай, который и до сих пор удержался в Китае.

У дисцев не было настоящего идолопоклонства; но они приносили жертвы изображениям своих предков. Мысль ставить на могилах статуи явилась, конечно, у дисцев в позднейшее время. Она возникла из предположения, что дух умершего некоторое время витает над трупом. Для того, чтобы дать ему приют, первоначально втыкались в могилу сосновые (?) ветви, заменившиеся затем деревом и камнем, которым стали придавать человеческую форму. Может быть, однако, этой второй стадии в развитии идолопоклонства предшествовал обычай ставить над могилой чучело покойного. Китайцы сообщают, что у «лао» сохранился обычай сдирать с убитого (умершего?) человека, обладающего густой бородой и бакенбардами, кожу с лица, натягивать ее на бамбук и поклоняться такому чучелу как своему предку (демону, гую). Ему приносятся жертвы с барабанным боем и плясками, причем ничто не жалеется; неимущие продают себя даже в рабство, чтобы только участвовать в общем жертвоприношении.

Вероятно, позднее статуи заменены были писанными изображениями предков; так, мы знаем, что мяо, имевшие общие могилы, покрывали стены «зала предков» их изображениями. В этой стадии культ предков или гуев перешел и к китайцам, которые стали по традиции изображать их рыжеволосыми, причем, однако, в их представлении гуи перестали уже быть предками, а явились лишь духами — демонами. Это единственно возможное объяснение того факта, что китайцы рисуют гуев рыжеволосыми.

Итак, мы теперь можем ответить на поставленный выше вопрос: кто служил оригиналом портрету, нарисованному на стене нань-гучэнской кумирни и долженствовавшему изображать князя ада — Ян-вана? Это был «ди», но «ди» — метис, в крови которого уже текла кровь монгола.

Сохранились указания, что уже во времена Чжоу'ской династии китайцы имели обыкновение рисовать портреты чужеземных послов, и что тот же обычай удержался и в последующие времена; так, китайцы, например, пишут: «Министр Дэ-юй представил… так как хагясы открыли свободное сообщение с Серединным государством, то надобно написать портрет их государя для показа будущим векам». «Янь-ши-гу представил доклад, в котором просил дозволения по примеру Чжоу'ских историографов, во времена Ву-вана составивших Ван-хуй-бянь, составить Ван-хуй-ту, где были бы нарисованы и описаны одежда и убранство инородцев (маней)…» и т. д. Более систематическую работу в этом направлении предпринял император Цянь-лун, по приказанию которого был составлен замечательный труд, озаглавленный Хуан-цзин-чжэ-гун-ту и представлявший иллюстрированное описание инородцев Китая. Такие альбомы могли, без сомнения, служить прекрасным источником для заимствования и, надо думать, что и нань-гучэнский художник имел один из них под руками, когда писал Ян-вана и гуев.

Несравненно труднее определить, к какому из диских племен принадлежали оригиналы, с которых рисовали эти портреты.

Если сравнить одеяние гуев и какого-нибудь «мяо-лоло» прошлого столетия, то оно окажется почти тождественным. Но того же нельзя сказать про прическу, которая у гуев весьма своеобразна: волосы с висков зачесаны у них кверху, темя же, сплющенное в гребень, выбрито.

Обычай придавать черепам особую форму среди дисцев, по-видимому, не был распространен; он практиковался лишь в некоторых частях Восточного Туркестана, первоначально населенного также одними лишь племенами белой расы. Так, Сюань-цзан говорит, например, о жителях владения Цзе-ша: они имеют «наружность пошлую и неблагородную. Зрачки у них зеленые. Тело раскрашивают. Новорожденным в обычае приплющивать голову». О Куче он пишет также, что там, «когда родится ребенок, ему сплющивают голову, придавливая дощечками», взрослые же стригут волосы вплотную. Обычай брить голову распространен был и у уханьцев. Но, вообще, этот обычай дисцы могли заимствовать и у того народа, с которым смешались, так как в шоу-гуях ясно заметна значительная примесь чужой крови: отсутствие растительности на лице, широкий подбородок у одного из гуев, выдающиеся скулы — всё это свидетельствует, что перед нами метисы, удержавшие весьма мало диских черт. В той же нань-гучэнской кумирне я заметил черноволосого пигмея ио-чжэна, одетого точь-в-точь как шоу-гуи, но представляющего карикатуру на человека: широкое, плоское, безволосое лицо, вместо носа — две дырки, выдающиеся надбровные дуги, огромный рот и необыкновенной ширины подбородок, — всё это такие черты, которые должны были изменить диский тип именно в том направлении, которое обнаруживается у нань-гучэнских рыжеволосых шоу-гуев. Но что же это была за человеческая раса? Вероятнее всего, что это карикатурное изображение негритоса, подобно тому, как шоу-гуи — карикатура на представителей какого-либо смешанного племени.

Тогда как шоу-гуи — портреты людей, выхваченных из народа, оригинал Ян-вана, был, вероятно, действительно старшиной племени; вот почему он и удержал более диских черт: большой рост, рыжие густые усы и бороду, крупный нос и т. д. Выбритое темя он покрывал оригинальной шапочкой, крашенной ушами (не была ли эта шапочка из шкуры, снятой с головы какой-либо кошки?) и (вероятно) глазками павлиньих перьев; его верхнее платье — длинный халат с воротником, собранный на груди и подпоясанный кушаком с металлическими бляхами, — сделанное из шелковой материи, не носило никаких украшений, наконец, на рисунке видны штаны и высокие с узкими и загнутыми носками сапоги, какие были в употреблении только у горцев. Сходное одеяние, может быть, мы и теперь могли бы найти у инородцев южного Китая.

На этом я считаю возможным закончить исследование вопроса о том, в силу каких причин китайцы рисуют своих гуев рыжеволосыми.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК